Introducción

Los bosques albergan

alrededor del 80% de la biodiversidad terrestre global, a pesar de ocupar

solamente el 31% de la superficie emergida (FAO 2020). Dentro de esta extensión forestal, aproximadamente la mitad se

mantiene en un estado relativamente intacto, de la cual, más de un tercio está

constituido por bosques primarios. En España, la superficie forestal abarca más

del 55% del territorio, con un total de 28 millones de hectáreas (ha), de las

cuales 18.5 millones son bosques (González Díaz et

al. 2020). De forma aún más concreta, el 56% se corresponde

a frondosas, 37% coníferas y un 7% a bosque mixto (González Díaz et

al. 2020). En Andalucía, a escala regional, predominan los

bosques mediterráneos del género Quercus (encina, alcornoque, quejigo y

roble melojo). Como ecosistema

forestal abierto en España y sobre todo en Andalucía, destacan las dehesas, que

representan sistemas silvopastoriles de bosque de dosel abierto donde se

mezclan árboles (del género Quercus principalmente en la zona

mediterránea) con pastizales u otras especies de matorrales (Ferraz-de-Oliveira et al. 2016). A escala nacional las dehesas cubren una superficie de 3.5 millones de

ha aproximadamente (7% del territorio español), de las cuáles 1.2 millones se

encuentran en la comunidad andaluza (14% del territorio andaluz) (Moreno y Pulido 2009). Por lo tanto, la degradación de estas áreas más

abiertas, por distintos motivos como el cambio climático y/o la pérdida de

biodiversidad, provocaría una pérdida irreversible de funciones y servicios

ecosistémicos (Marañón et al. 2012; Requena-Mullor et al. 2023). Por ejemplo, una disminución de los sumideros de carbono de los bosques

comprometería su papel como solución basada en la naturaleza para la mitigación

del cambio climático (Anderegg et al. 2020).

Entre los factores que

determinan la estructura de un bosque, definida como la manera en que la

vegetación está organizada en el espacio, teniendo en cuenta la variación y

dimensión de los individuos (Franklin et al. 2002), destaca el manejo humano (Franklin et al. 2002; Rendón-Pérez et al. 2021). Así, diferenciamos bosques sin manejo como aquéllos que carecen de

gestión formal, permitiendo un desarrollo natural del mismo (FAO 2003), de los bosques con manejo donde diferentes

técnicas de gestión, producción y/o conservación son aplicadas intensivamente (Hernández-Silva et al. 2018). Concretamente, el grado de intervención humana en los bosques de encina

o encinares (Quercus ilex) influye de manera significativa en su

estructura, funcionamiento y capacidad de resiliencia frente a eventos de

sequía. En bosques densos, donde la intervención es mínima, el sotobosque y la

cubierta forestal suelen ser más complejos, favoreciendo la retención de

humedad y la resiliencia frente a la escasez hídrica (Ellison et al. 2017). Sin embargo, estos bosques también pueden sufrir una mayor competencia

por recursos, lo que los hace más vulnerables durante sequías prolongadas. Por

otro lado, en los sistemas normalmente más manejados, como las dehesas, donde

se aclaran árboles y se combina el uso agrícola o ganadero, la estructura del

bosque cambia de forma drástica. Aunque la menor densidad de árboles permite

una mayor penetración de luz y reduce la competencia por agua, la capacidad de

estos ecosistemas para resistir la sequía puede verse comprometida por la

pérdida de la alta biodiversidad que albergan (Moreno et al. 2018; Parra-López et al. 2023), la disminución de la humedad edáfica y la simplificación del paisaje.

Los bosques intermedios, suelen tener un grado de manejo moderado, y

generalmente se sitúan en un punto medio en cuanto a resiliencia, ya que

presentan beneficios de ambos extremos, pero también riesgos asociados con la

alteración de su estructura natural (Pardos et al. 2021). En resumen, la intervención humana modifica el funcionamiento

ecológico del bosque mediterráneo, afectando tanto su capacidad de adaptación

al cambio climático como su estructura, lo que determina su respuesta a la

sequía y otros fenómenos climáticos extremos. Por ejemplo, el abandono del uso

tradicional para leña y carbón vegetal ha derivado en superficies de monte bajo

con altas espesuras, cuya competencia compromete el vigor y desarrollo de los árboles,

implicando una mayor vulnerabilidad a factores de estrés abióticos (sequía) o

bióticos (la seca, enfermedad causada por el hongo Phytophtora cinnamomi Rands.) (Mantero et al. 2020). También se ha incrementado el adehesamiento de los bosques densos

originales por la actividad humana, influyendo, además, en alteraciones de la

diversidad en sus componentes α, β y γ (Valladares et al.

2014). Otro factor a tener en cuenta es la aridez y

sequía intensificadas por el cambio climático, presentándose como factores

importantes de perturbación en los bosques mediterráneos andaluces, aumentando

el deterioro fisiológico de los árboles, los incendios y las enfermedades

forestales (Kim et al. 2017).

Comprender los procesos y dinámicas de los tipos de bosque,

en este caso de encina (Quercus ilex subsp. ballota),

proporcionará ventaja a la hora de anticipar, gestionar o mitigar, posibles

eventos futuros adversos que derivarán en estrategias de manejo más robustas.

Para afrontar estos desafíos de manera eficiente y rápida, es necesario hacer

uso de enfoques de modelación y monitoreo capaces de anticipar y guiar las

respuestas de los bosques al cambio global (López-Tirado y Hidalgo 2016). La combinación de datos medidos en campo, como

las parcelas de los inventarios forestales, junto a datos de teledetección

satelital, puede presentarse como una alternativa dinámica crucial ante datos

tradicionales más estáticos (Ruiz-Benito et al. 2017; Herraiz et al. 2025).

Entre otras ventajas, la teledetección permite un análisis retrospectivo de las

respuestas a la sequía, proporcionando información sobre los cambios temporales

en la productividad primaria del bosque y el contenido de agua del dosel en

grandes extensiones del territorio (Jiao et al. 2021). Entre

otros productos derivados de la teledetección, los índices espectrales de

vegetación (IVs) como el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada o NDVI

por sus siglas en inglés, así como el Índice de Salud de la Vegetación (VHI,

Vegetation Health Index), informan sobre su estado incluso durante eventos de

cambio climático extremos (Alcaraz-Segura et al. 2008; Bento et al. 2018; Vila-Viçosa et al. 2020).

En este sentido, si bien

la mayoría de los estudios sobre las respuestas de los ecosistemas forestales a

la sequía se han centrado en las respuestas de especies individuales (López-Tirado y Hidalgo 2016; Herraiz et al. 2023), es necesario conocer su respuesta, y resiliencia, a los eventos

extremos desde un punto de vista estructural y de gestión, y a nivel de paisaje

más amplio para periodos de tiempo más largos. Para ello, los bosques de encina

de Andalucía, definidos como densos (DEN), intermedios (INT) y abiertos (ABI)),

y con diferentes grados de gestión, constituyen un contexto geográfico idóneo

para testar nuestra investigación. Bajo estas premisas, en este trabajo

pretendemos mejorar la comprensión de las respuestas de los tipos de bosque de

encina en base a sus diferencias en estructura y composición de la vegetación y

características ambientales. De este modo, podemos analizar en un plazo amplio

de tiempo, las posibles y diferentes respuestas de cada tipo de bosque a

eventos adversos. De manera específica pretendemos: 1) conocer y examinar las

variables (bióticas, abióticas y espectrales) que caracterizan a cada tipo de

bosque de encina; 2) investigar las relaciones entre variables bióticas y

abióticas medidas en campo y los índices multiespectrales derivados de datos de

satélite; y 3) realizar un análisis multitemporal de los índices espectrales

para cada tipo de bosque y evaluar su relación con eventos climáticos

destacados. Las hipótesis que planteamos son: H1: existen

diferencias significativas entre los distintos tipos de bosque de encina

detectables con variables biofísicas medidas en campo e IVs obtenidos por

teledetección satelital; H2: Considerando que los IVs dependen

principalmente de factores climáticos (precipitación y temperatura) y

topográficos, la respuesta espectral de cada tipo de bosque estará influenciada

también por su estructura y gestión, reflejando una combinación única de

factores ambientales que influyen en ella; y H3: El análisis

interanual de los índices de vegetación permitirá observar una respuesta

diferente de cada tipo de bosque a eventos extremos producidos por el cambio

climático.

Materiales y métodos

Área y especie de estudio

El área de estudio abarca

toda la comunidad autónoma de Andalucía, situada en el sur de España con una

extensión de 87 609 km2. Andalucía está influenciada por la

región atlántica y mediterránea, predominando esta última, y presenta un rango

marcado de precipitación que coincide con un rango de sequía que se incrementa

de este a oeste de la comunidad. La temperatura media anual es suave (16 °C) y

con una elevada radiación solar (300 días soleados de media por año). En cuanto

a la elevación, Andalucía tiene un rango de 0 hasta 3500 m sobre el nivel del

mar (Sierra Nevada), con una elevación media de 1000 m. El relieve no sólo

ejerce efectos significativos en las condiciones climáticas, sino que también

influye notablemente en la vegetación presente y el tipo de ocupación del

suelo, dando lugar a una amplia variedad de tipos de coberturas vegetales con

distintos ciclos fenológicos y dinámicas (Caparros-Santiago y Rodríguez-Galiano 2020). Toda esta variabilidad a lo largo de la región

resulta en una gran variedad de especies, hábitats y ecosistemas. Tanto es así,

que hasta el 60% de todas las especies de flora y fauna existentes en la

península ibérica se pueden encontrar en Andalucía. Toda esta riqueza

medioambiental hace que más del 30% de la superficie de Andalucía presente

algún tipo de figura de protección para su conservación (Hernández et al. 2014).

En Andalucía hay una gran área ocupada por actividades

agrícolas de cultivos herbáceos y leñosos, destacando las áreas bajas del

Guadalquivir, así como depresiones entre montañas y las franjas costeras no

urbanizadas (Naranjo

Ramírez 2003). Por el contrario,

encontramos áreas en Sierra Morena y en las cordilleras Béticas donde

prevalecen las zonas boscosas con gran presencia de quercíneas y coníferas

respectivamente (Araque Jiménez y Sánchez Martínez 2009).

De entre todas las especies del género Quercus, la

encina (Quercus ilex subsp. ballota) es la más abundante en la

península ibérica y en Andalucía. Los encinares, por tanto, tienen una gran

importancia tanto funcional como de aportación de servicios ecosistémicos

(suministro, regulación, culturales) (Marañón et al. 2012; Kim et al. 2017; Bastias et al. 2025).

Por ende, se hace indispensable profundizar en el análisis y estudio de la

relación entre tipos de bosque de encina y las características del medio que

los rodea. No todos los bosques mediterráneos de encina presentan la misma

estructura y, por lo tanto, pueden tener dinámicas muy distintas a pesar de que

la especie dominante sea la misma. Pueden clasificarse de manera simplificada

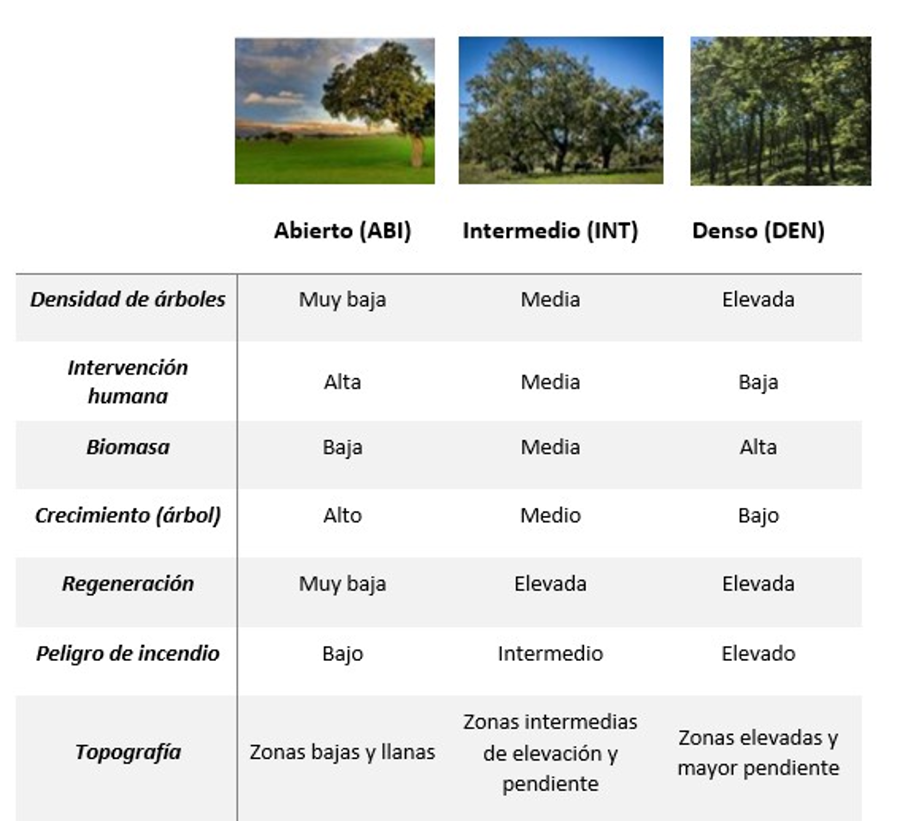

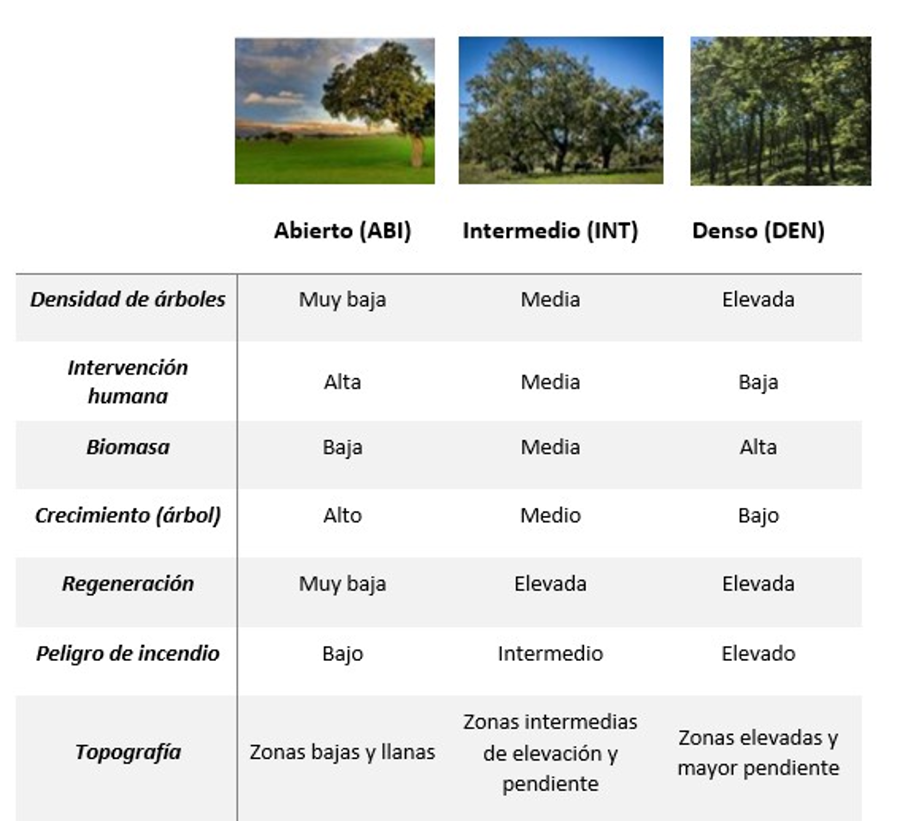

en tres categorías en función de su densidad: abierto, intermedio y denso (Fig. 1). Los bosques con estructura abierta o

adehesados, se caracterizarían por presentar una densidad de árboles y

regeneración muy baja, y por consiguiente una biomasa escasa, aunque el

crecimiento relativo de los árboles podría ser mayor al haber menos competencia.

Además, se suelen encontrar en zonas llanas con baja elevación, facilitando la

intervención humana. Por el contrario, en el otro extremo tendríamos el bosque

denso, caracterizado normalmente por aparecer en zonas de elevada altura y

pendiente, con una cobertura de vegetación densa, y con escasa intervención

humana. Los bosques de tipo intermedio tendrían características intermedias

entre el abierto y el bosque denso (Fig. 1). Por

lo tanto, sería de gran utilidad poder distinguir qué características bióticas

y abióticas previamente relacionadas con datos de teledetección caracterizan

cada tipo de bosque para optimizar el desarrollo de estudios y/o trabajos de

conservación y monitoreo.

Figura 1.Características asociadas a encinares ibéricos dependiendo de su densidad de arbolado: Abierto (ABI); Intermedio (INT) y Denso (DEN).

Figure 1. Associated properties to Iberian holm oaks

forests based on tree density. Open (ABI); Medium (INT) and Dense

(DEN).

Datos y variables seleccionadas

Inventario Forestal

Nacional

El Inventario Forestal Nacional (IFN) establece parcelas

permanentes en una cuadrícula de 1 km2 en todo el territorio

forestal de España (Alberdi

et al. 2016). Las parcelas suelen

muestrearse siguiendo subparcelas concéntricas de 5, 10, 15 y 25 m de radio, en

las cuales se miden los diámetros y alturas de todos los árboles que presenten

un diámetro a la altura del pecho (DAP) superior a 7.5, 12.5, 22.5 y 42.5 cm,

respectivamente en cada subparcela (Durante et al. 2019).

Para el presente estudio se usó información del conjunto de datos del IFN2,

comprendido entre 1995 y 1997, y del IFN3 comprendido entre 2006 y 2008. Se

seleccionaron parcelas de clase “A”, y las subclases “1”, “3C” y “N”, las

cuales corresponden con parcelas analizadas durante el IFN2 y el IFN3, siendo

además comparables entre ellas. Esto nos permitió tener en cuenta las parcelas

que existen en ambas ediciones del inventario para calcular la productividad

forestal. Además, se seleccionaron las parcelas dentro del área de estudio

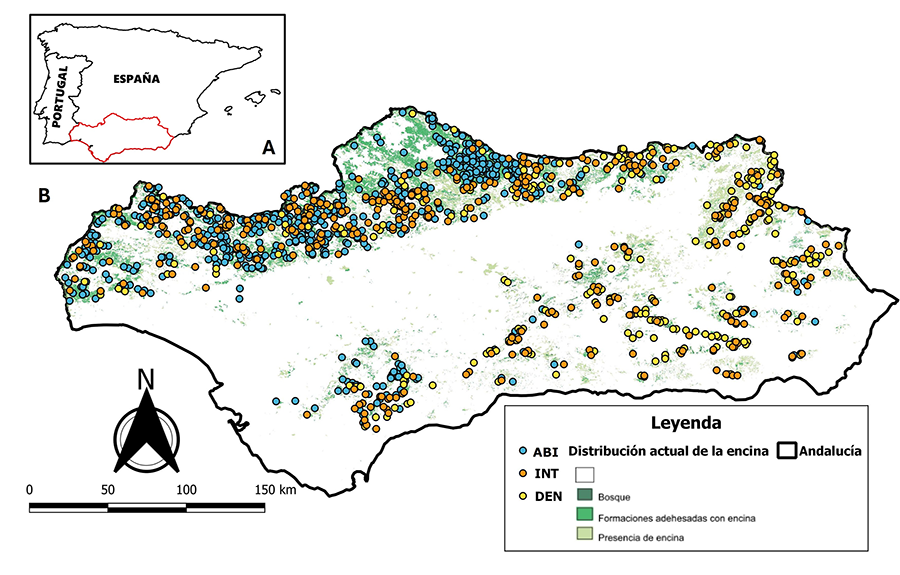

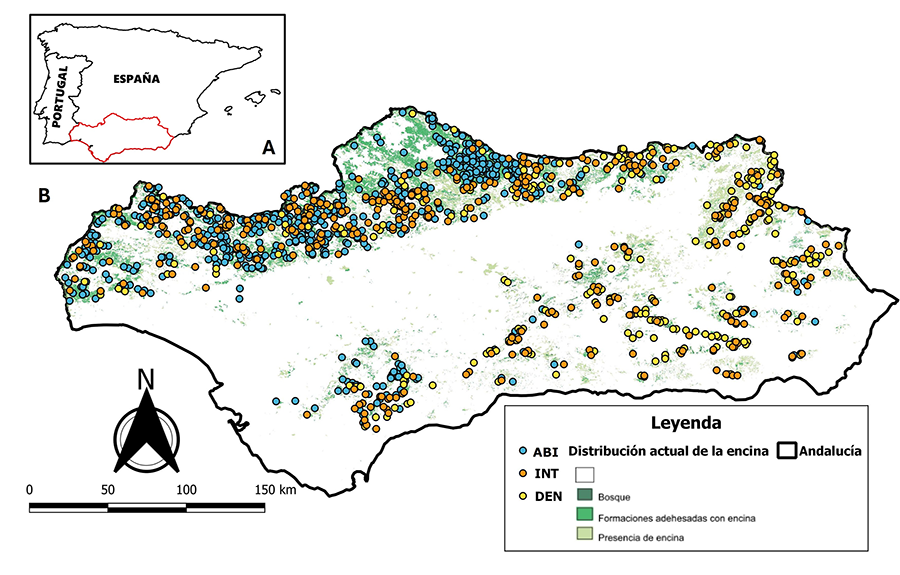

(Andalucía) clasificadas por tipo de bosque (Fig. 2).

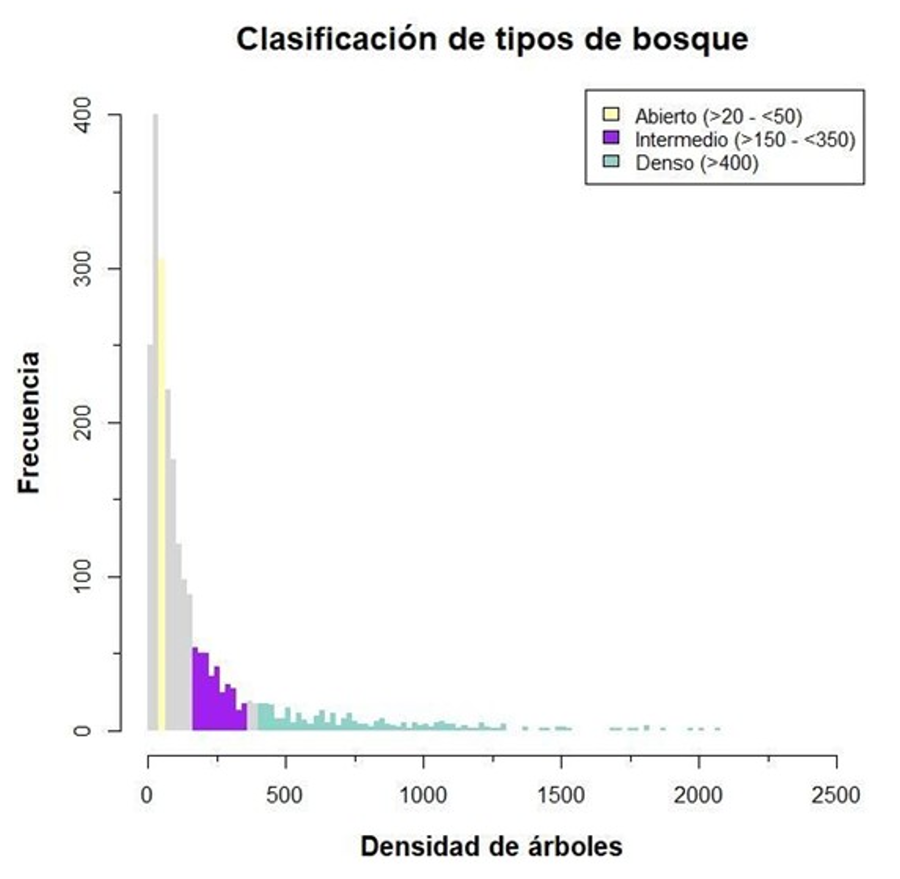

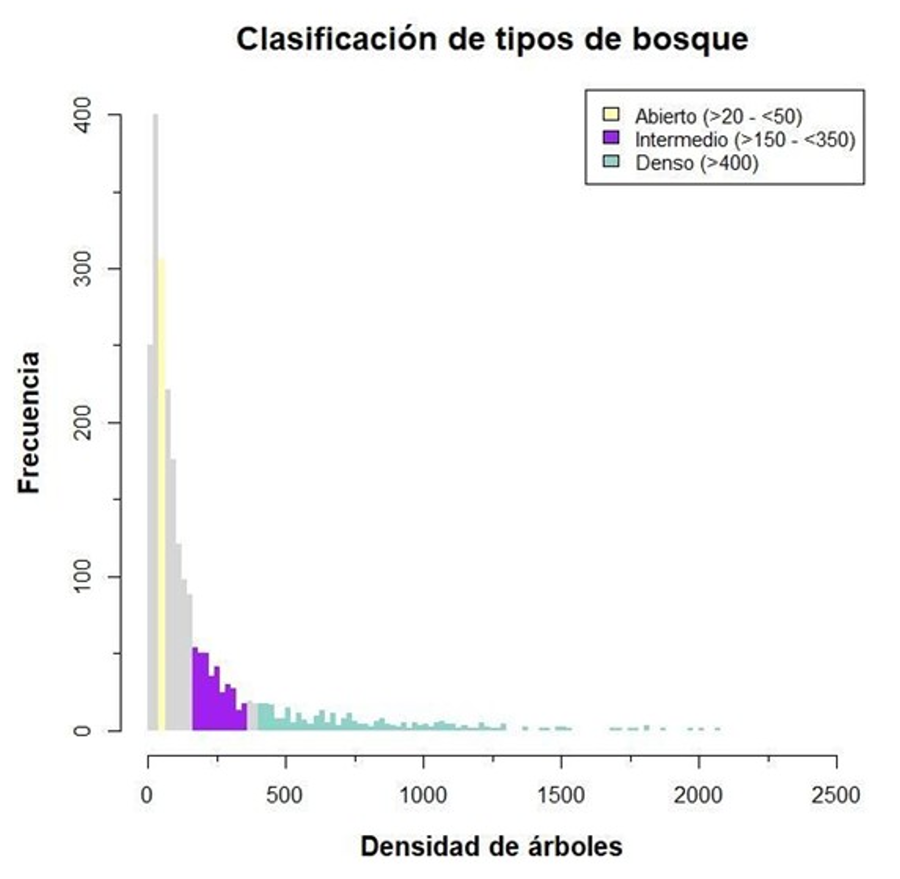

En nuestro caso, la clasificación de tipos de bosque se realizó según la

densidad de arbolado de la parcela. Definiéndose como bosque abierto (ABI)

aquellas parcelas que presentan entre >20 y <50 árboles/ha, bosque

intermedio (INT) entre >150 y <350 árboles/ha, y bosque denso (DEN) con

un número de árboles igual o superior a 400 árboles/ha (Fig.

A1 del Anexo). Estos intervalos de densidad se hicieron en base al

número de pies en formaciones de bosque abierto y bosque denso en Q. ilex,

incluyéndose una clase intermedia que no solapase con los extremos. El IFN

clasifica morfo-estructuralmente las parcelas según sean “Bosques”, “Bosques de

plantación”, o “Bosques adehesados”. El 70% de las parcelas clasificadas como

“bosque adehesado” en el IFN corresponden con nuestra clasificación de “bosque

abierto”, el 81% de las parcelas clasificadas como “bosques” en el IFN

corresponden con nuestra clasificación de “bosque intermedio” o “bosque denso”,

mientras que los “bosques de plantación” son muy escasos (sólo un 2%). En

total, 1180 parcelas (563 ABI, 361 INT y 256 DEN) de encina coincidentes en

ambos IFNs fueron seleccionadas para su estudio en toda la región de Andalucía

(España).

Se usó el DAP para calcular la biomasa por árbol (kg·árbol-1)

mediante una ecuación alométrica descrita en Ruiz-Peinado

et al. (2012). La biomasa forestal (Mg·ha-1)

fue calculada para cada parcela como la suma de la biomasa individual de cada

árbol dentro de cada subparcela (Ruiz-Benito et al. 2014; Herraiz et al. 2023).

Se seleccionaron aquellas parcelas donde la especie de estudio (Q. ilex subsp.

ballota) es la especie dominante, es decir, presentaba más del 85% de la

biomasa de la parcela.

A partir de la biomasa del IFN3 y del IFN2 se calculó la

productividad como la diferencia de ambos valores dividido entre el tiempo

transcurrido entre ambos inventarios, estimándose como el crecimiento corriente

basado en los dos IFNs. También se calculó la densidad de árboles de cada

subparcela como la suma de árboles por ha.

Figura 2. Área de estudio (Andalucía)

dentro de la península Ibérica (A); y ubicación de parcelas del tercer

Inventario Forestal Nacional (IFN3) clasificadas en Abierto (ABI), Intermedio

(INT) y Denso (DEN) dentro de Andalucía (B).

Figure 2. Study area (Andalucía) inside the península Ibérica (A); and location of third National

Forest Inventory (IFN3) plots classified as Open (ABI), Medium (INT) and Dense

(DEN) inside Andalucía (B).

Clima y topografía

También se tomaron datos de variables abióticas (climáticas,

topográficas, etc.) que podrían influir en los encinares. A partir de modelos

digitales de elevación en formato ráster con resolución de 30 m, y usando el

paquete “elevatr” en R, se calculó la pendiente (%) para todas las parcelas

como el máximo cambio de elevación entre una celda y sus celdas colindantes.

Por otra parte, se obtuvieron los datos de temperatura media anual (MAT) y de

precipitación (MAP) de la base de datos de WorldClim 1.2 (Hijmans 2012) para el mismo año de la toma de datos del IFN3

(2007). Además, se obtuvieron los datos de precipitación del mes más seco (DMP)

y temperatura del mes más seco (DMT), para calcular el índice de aridez

modificado de Martonne (AIm) atendiendo a la siguiente fórmula

(temperatura siempre en grados Celsius y precipitación en milímetros) (Stadler 2005):

AIm = {[MAP] / [MAT + 10]} + {[12 ×DMP] /

[DMT+10] / 2}

Dado que los valores más altos del AIm indican

una alta disponibilidad de agua, transformamos esta variable de la siguiente

manera: AI = 100-AIm.

La transformación de AI (100 − AIm) es completamente lineal y

no afecta a los resultados (Salazar-Zarzosa et

al. 2021). Así, los valores más altos del índice se corresponden con zonas

con menor humedad y viceversa.

También se obtuvieron los valores de precipitación media

anuales en Andalucía a partir de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM),

para el periodo de tiempo del presente trabajo (2001-2023). A diferencia de

WorldClim, la REDIAM contiene todos los datos de precipitación para este

periodo con una mayor resolución temporal. Seguidamente, se realizó una

extracción de los valores de precipitación para cada parcela del IFN.

Índices de vegetación (IVs)

La obtención de los IVs se realizó mediante la plataforma

computacional basada en la nube Google Earth Engine (GEE) (Gorelick et al. 2017). Se usó una serie temporal de

datos de imágenes satelitales de Landsat 7 (Level 2, Collection 2, Tier 1), ya

corregidas atmosféricamente, que cubrían el periodo de estudio (2001-2023).

Este satélite fue seleccionado debido a su resolución temporal (15 días) y

espacial (30 m de tamaño de píxel). Los IVs seleccionados para el presente

trabajo fueron el índice de vegetación de diferencia normalizada (normalized

difference vegetation index, NDVI) y el índice de vegetación mejorado (enhanced

vegetation idex, EVI). El cálculo de los IVs se hizo siguiendo las fórmulas

siguientes, creando una composición con todas las imágenes para cada año, y

extrayendo el valor del píxel donde se ubica el centro de cada parcela del IFN.

NDVI = (NIR-R)/ (NIR+R)

EVI =G * ((NIR-R)/(NIR+C1*R-C2*B+L))

donde B, R y NIR corresponden a la reflexión espectral

propias del azul, rojo, e infrarrojo cercano, respectivamente. G es un factor

de ganancia con valor de 2,5. L es el ajuste de fondo de la cubierta vegetal

equivalente a 1. C1 y C2 son coeficientes de la resistencia de aerosol, con

valor de 6 y 7,5 respectivamente (Rouse et al. 1973;

Huete et al. 2002).

En un trabajo preliminar (Herraiz et

al. 2023) se comprobó que el valor del NDVI del píxel donde estaba

localizada la parcela se correlacionó fuertemente (R² = 0.93, P<0.001) con

el valor de NDVI de los 9 píxeles alrededor del punto de la parcela.

Seguidamente, se calculó la media anual de todos los años

del periodo de estudio, para todas las imágenes de la colección. Para estimar

cuantitativamente la salud vegetal a nivel de píxel y su dinámica en una serie

temporal, donde la sequía puede afectar, se empleó, además del NDVI y del EVI,

el índice de salud de la vegetación (vegetation health index, VHI). Se

incorporaron estos índices para cubrir las limitaciones ya conocidas del NDVI

en cuanto a la interferencia por la señal del suelo y en elevadas coberturas

vegetales (Huang et al.

2021; Mutanga et

al. 2023). Por su parte, el VHI fue

calculado para cuantificar e identificar la sequía sobre todo en plantaciones

agrícolas en base a la salud de la vegetación (Kogan 1995; Dalezios et al. 2014).

Es un índice calculado a partir del NDVI y de la temperatura superficial

terrestre. Todos ellos (NDVI, EVI y VHI) tienen un rango de valores entre -1 y

1, representando un mejor estado de la vegetación cuanto mayor sea el valor (Kogan 1995). El VHI mide el estado de la salud de la

vegetación partiendo del propio NDVI, e incluyendo en su fórmula la temperatura

superficial de la tierra (LST) para tener en cuenta las condiciones térmicas.

Para obtener el VHI, primero se calcula el índice de condición de la vegetación

(VCI) y después el índice de condición térmica (TCI) de la siguiente manera:

VCI = (NDVI - NDVImin)/(NDVImax

-NDVImin)

TCI = (LSTmax

- LST) / (LSTmax - LSTmin); siendo LST el valor de

temperatura de la superficie, LSTmax el valor máximo del mismo y LSTmin

el mínimo.

VHI

=a*VCI + (1- a)*TCI,

siendo “a” el coeficiente de

la contribución de cada índice (VCI y TCI) entre 0 y 1. En este caso, se

consideró el valor de 0.5 para ambos.

Para el NDVI se obtuvieron los valores medios (NDVImedio),

mínimos (NDVImin) y máximos (NDVImáx) anuales, necesarios

en el cálculo del VHI, y porque representan las dinámicas fenológicas a lo

largo del año. De igual forma para el EVI se calcularon los valores medios (EVImedio),

mínimos (EVImin) y máximos (EVImáx). En ambos IVs, se

consideran estas tres métricas por su importancia a la hora de monitorizar la

vegetación y por su capacidad de diferir entre tipos de bosque (Torres et al. 2021).

En resumen, se obtuvo una base de datos con todas las

variables medidas en campo a partir del IFN, y los IVs correspondientes al

mismo año de muestreo (2007).

Para el tercer objetivo, se obtuvo una base de datos

multitemporal con los valores de todos los IVs calculados anualmente (valores

medios, mínimos y máximos anuales) y la precipitación anual acumulada para cada

parcela en el periodo de tiempo 2001-2023.

Análisis de datos

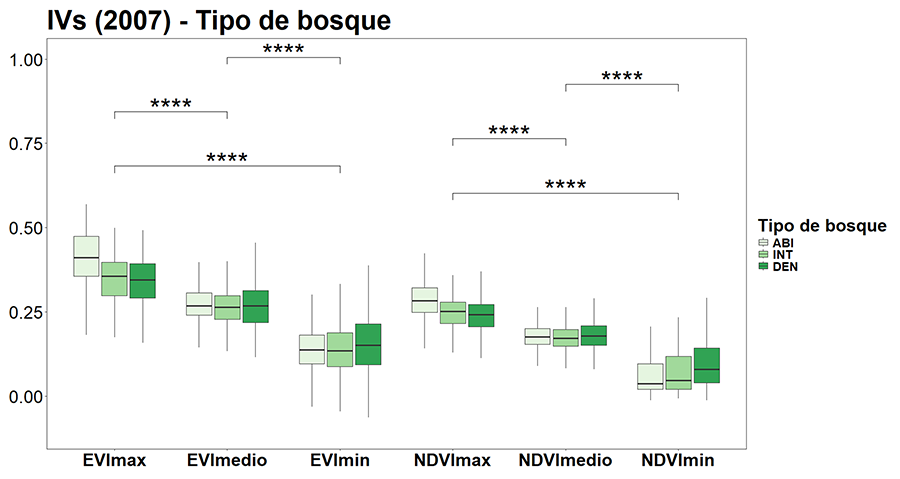

Para evaluar las

diferencias entre los distintos tipos de bosque (ABI, INT, y DEN) (Objetivo

1), con el paquete “stats” de R base, se realizó una prueba no paramétrica

de Kruskal-Wallis (K-W) de las variables de interés (aridez, precipitación,

elevación, Biomasa IFN3, Productividad, Nº de especies matorral IFN3 y NDVImin),

dado que los datos no seguían una distribución normal. Se usó el valor mínimo

de uno de los IVs para tratar de disminuir la influencia de pastos o matorrales

en la señal espectral de las parcelas, sobre todo en las de bosque abierto (Wang y Tenhunen 2004; Hoek van Dijke et al. 2023). Posteriormente, se aplicó una prueba de

comparación de medias por pares (test de Wilcoxon) para saber qué grupos eran

significativamente diferentes entre sí. Además, con la finalidad de saber qué

variables son diferenciadoras del tipo de bosque, se realizó un modelo

multinomial con los tipos de bosque como variable respuesta y las variables

mencionadas anteriormente como predictoras. Para ver si las variables de

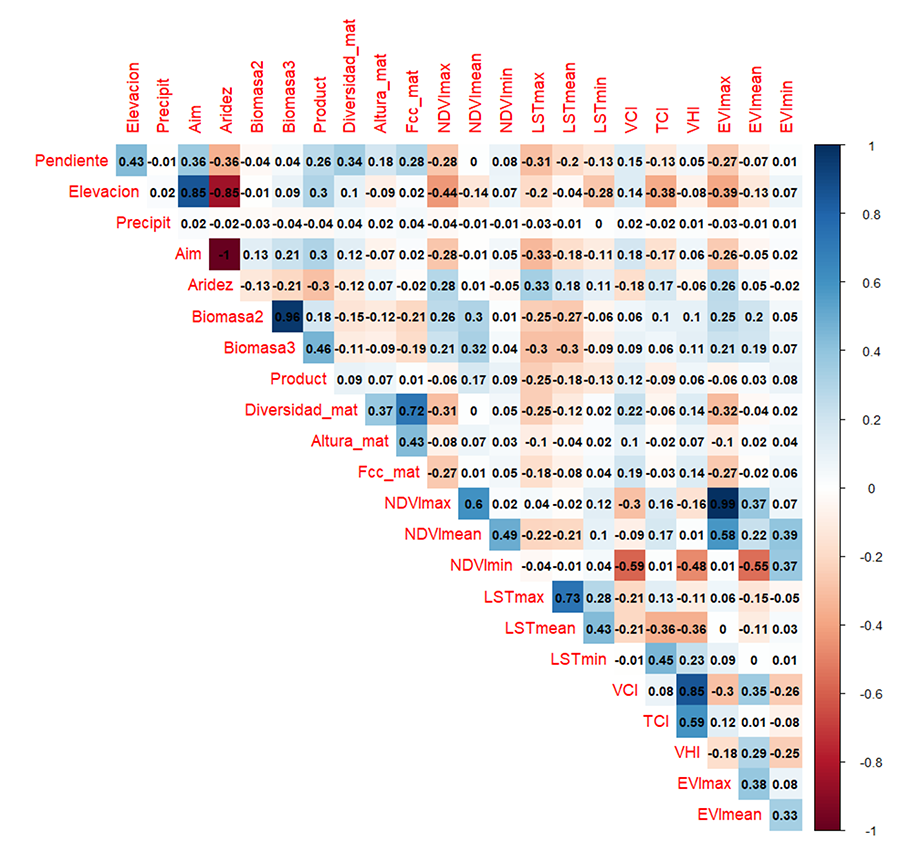

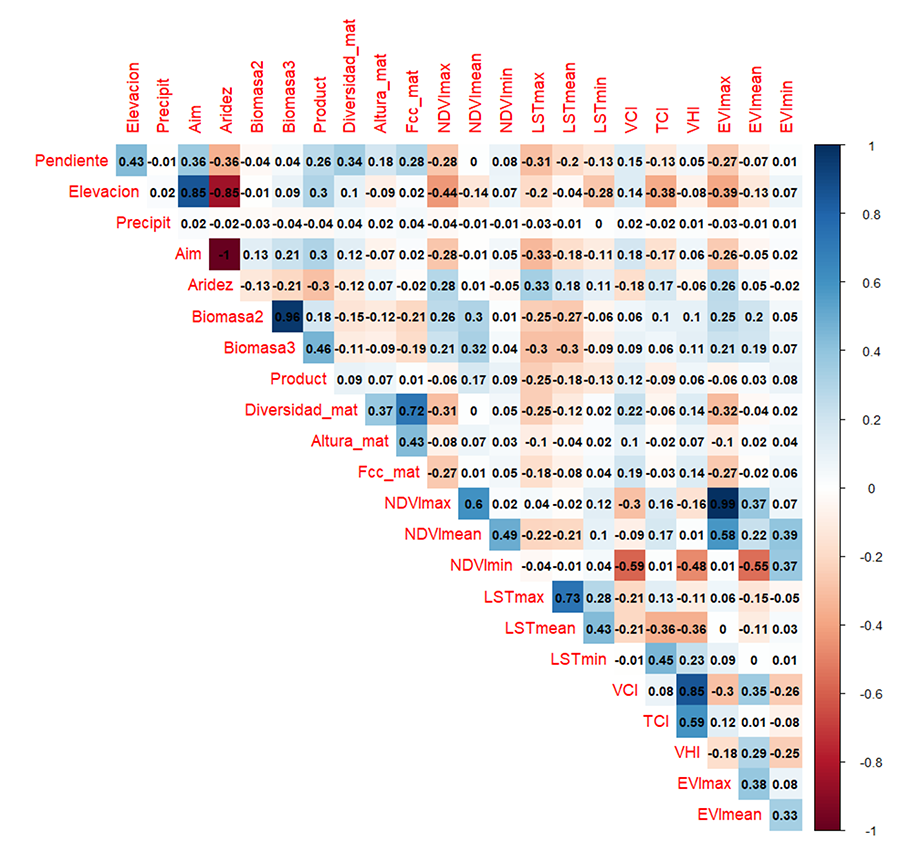

nuestra base de datos (IFN e IVs) estaban correlacionadas, se realizó un

análisis de correlación (test de Spearman) con el paquete “corrplot” (Fig. A2 del

Anexo), y posteriormente un análisis de

componentes principales (PCA) usando el paquete “FactoMineR” (Figs. A3 – A5

del Anexo). Las variables incluidas en el

PCA fueron: aridez, precipitación, pendiente, biomasa IFN3, productividad, EVImin,

NDVImin, VHI. Los mínimos de los IVs fueron seleccionados por el

mismo motivo que anteriormente (eliminar ruido del resto de vegetación). Se

hizo además un test de ANOVA (paquete “stats”) entre los datos de todas las

variables de los tres tipos de bosque para buscar diferencias significativas

entre sus medias en el primer y segundo componente.

Posteriormente, para la

consecución del Objetivo 2 se realizaron modelos lineales generalizados

(GLMs) (función glm, paquete “stats”) donde la variable dependiente fueron los

IVs (NDVImedio, NDVImax, NDVImin, EVImedio,

EVImax, EVImin y VHI), y las variables independientes

fueron: precipitación, aridez, biomasa del IFN3 y pendiente. Los GLMs se

llevaron a cabo marcando la familia “gamma” por el tipo de distribución que

seguían los datos de los IVs. Para ajustar la presencia de valores negativos se

escalaron todos los valores de los IVs mínimos, para poder usar así dicha

distribución en todos los GLMs. Las variables independientes fueron

seleccionadas evitando la correlación entre ellas tras el correspondiente

análisis (Fig.

A2 del Anexo) y seleccionando

aquellas que intervienen de manera más directa en la estructura y dinámica de

los bosques (Bolstad et al. 2018). Los GLMs son métodos estadísticos flexibles para analizar las

relaciones ecológicas, ya que tienen en cuenta el comportamiento interactivo de

variables que pueden estar vagamente representadas por distribuciones

gaussianas (lineales) clásicas. Para conocer el rendimiento de los modelos se

usaron diferentes métricas e indicadores como el criterio de información de

Akaike corregido (AICc), el R2 ajustado (R2 adj.) o el

pseudo-R2 de Nagelkerke (Tablas A2-A4 del Anexo). Además, se realizó una prueba de verosimilitud

para comparar nuestros modelos y determinar si nuestras variables tienen mayor

poder explicativo que un modelo vacío (IVs ~ 1). A todos los modelos se les

realizó un ANOVA, usando la prueba de Chi cuadrado, para compararlos y conocer

así si nuestros modelos eran significativos. Los valores de AICc de estos

modelos vacíos también fueron comparados con los de los modelos reales para

detectar los modelos con mejor rendimiento según esta métrica de rendimiento

(menor valor de AICc).

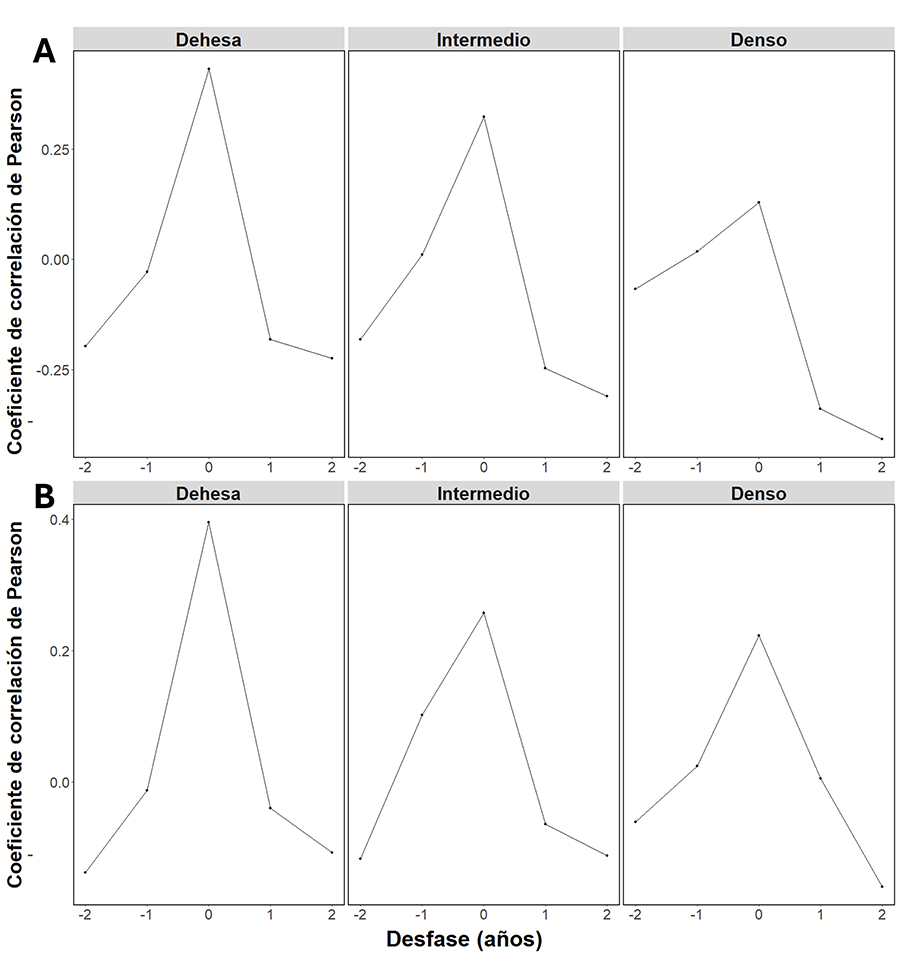

Para abordar el Objetivo 3, relacionado con la

variabilidad interanual de los IVs por tipo de bosque, se seleccionaron los

índices con mejor rendimiento en los GLMs, es decir, aquellos cuyas métricas de

rendimiento son mejores (menor AICc en comparación con su modelo vacío y mayor

R2 adj. y pseudo-R2 de Nagelkerke). A partir de los

promedios anuales de los IVs seleccionados (NDVImax y EVImax),

se midió la correlación entre estos índices con el coeficiente de correlación

de Spearman (ρ). Posteriormente, calculamos las tendencias (pendiente) de estos

IVs para una serie temporal de 23 años (2001-2023) mediante el test de

Mann-Kendall (Mann 1945; Kendall 1975) para cada tipo de parcela del IFN (paquete

“Kendall”). Una vez calculadas las tendencias, fueron representadas

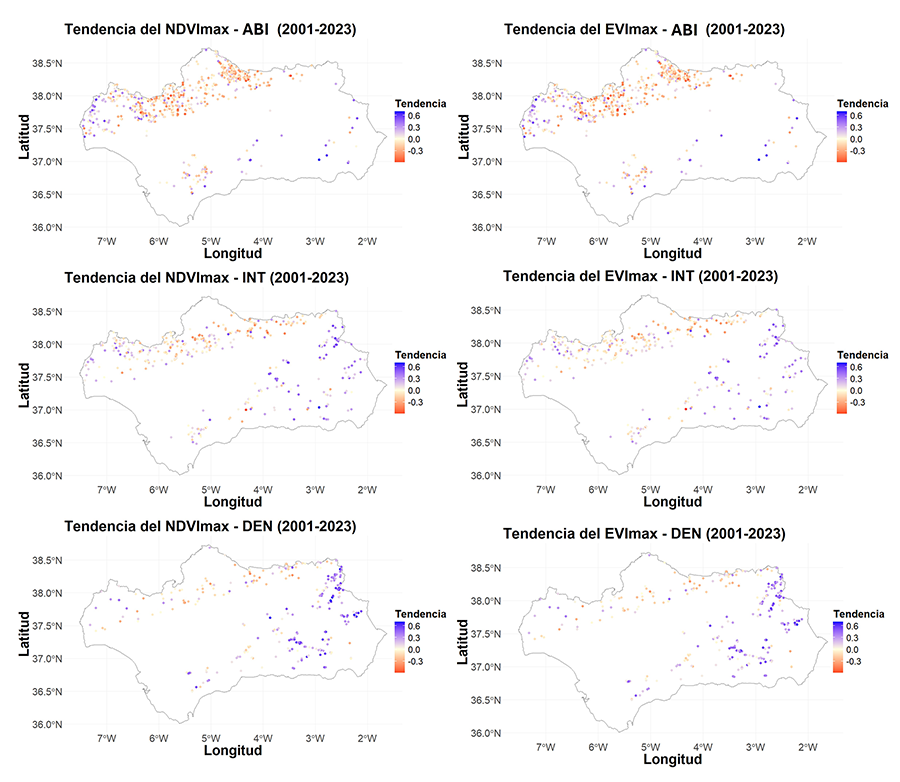

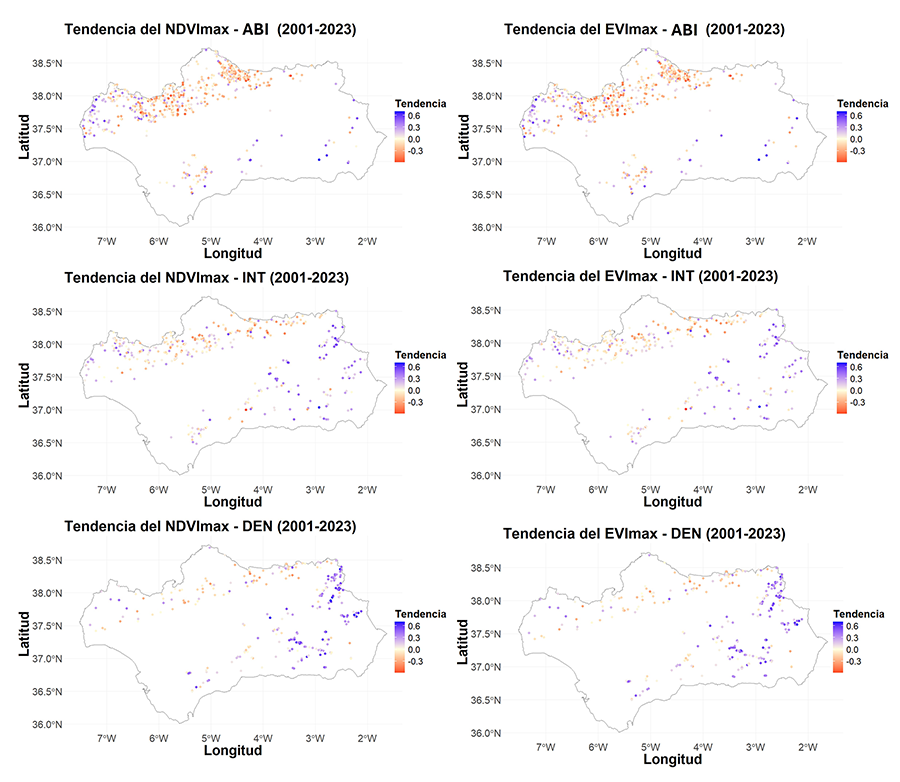

espacialmente (paquetes “sf” y “ggplot2”) (Fig. 5).

Para conocer la respuesta en el índice de verdor de cada tipo de bosque frente

a periodos de baja precipitación o sequía, se realizaron análisis de

correlación de Pearson entre los IVs y los valores de precipitación anual.

Además, se realizó una prueba de correlación cruzada que consiste en analizar

si la correlación entre las variables se da con un efecto de retardo, temprano

o tardío (Vio y

Wamsteker 2001); en este caso, analizamos

si el retardo del valor de los IVs ocurría hasta 2 años antes o después de cada

valor de precipitación.

Todos los análisis fueron llevados a cabo en el entorno de

programación de R (versión 4.2.2).

Resultados

Diferencias entre los tipos de bosque de encina

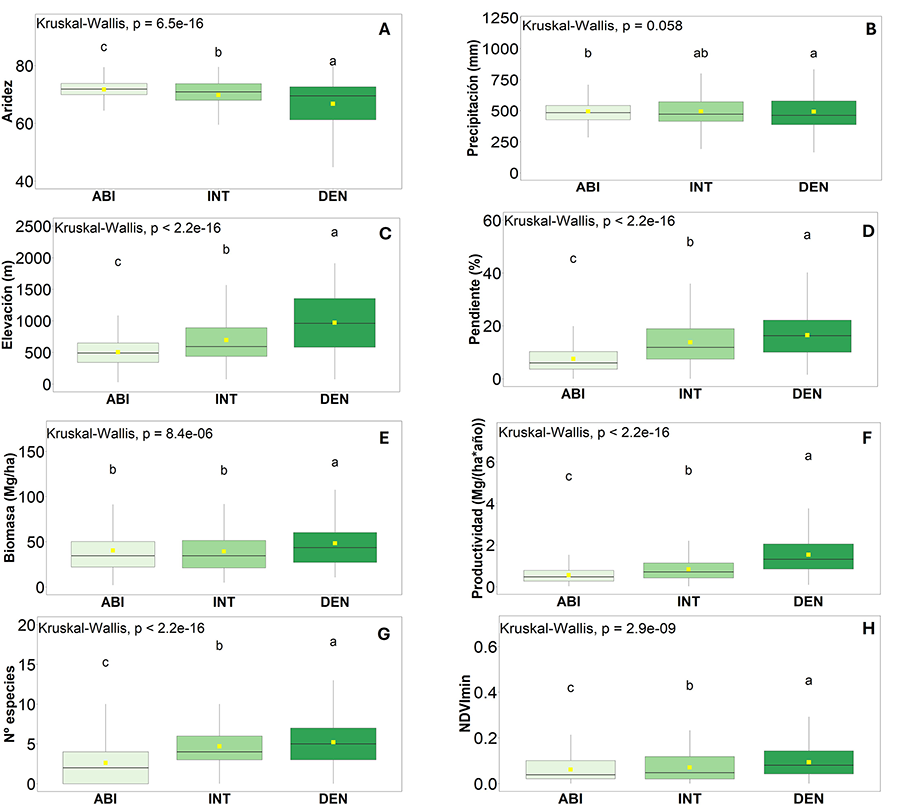

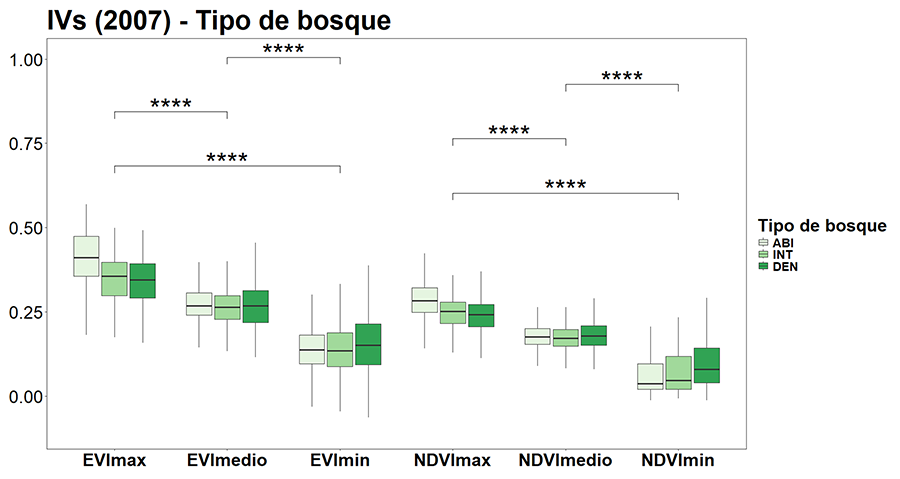

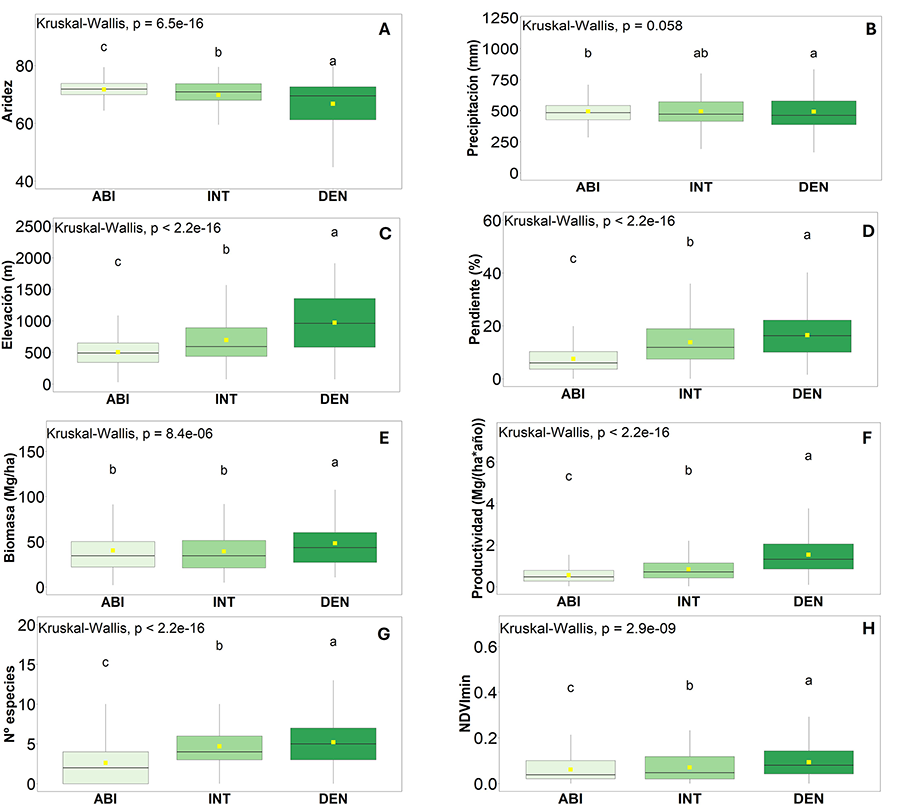

Se observaron diferencias significativas (p < 0.05) entre

los tipos de bosque para todas las variables estudiadas (Fig.

3), excepto para la precipitación (K-W p-value = 0.06).

Concretamente, las mayores diferencias fueron para la aridez, la elevación, la

pendiente, la productividad, el número de especies del matorral y el NDVImin.

Los bosques DEN son los que mostraron una menor aridez (Fig.

3A), mayor precipitación, elevación y pendiente (Figs.

3B, C y D), mayor biomasa y productividad (Figs.

3E y F), mayor número de especies de matorral (Fig.

3G), y mayor NDVImin (Fig. 3H),

mientras que para el ABI ocurrió lo opuesto. Los valores de los bosques INT se

encuentran entre los DEN y ABI. También hubo variables que muestran diferencias

significativas sólo entre dos tipos de bosque, y no entre los tres. Es el caso

de la biomasa (Fig. 3E), donde los valores más

altos se dieron para el DEN diferenciándose significativamente del INT y del

ABI, respectivamente.

Figura 3. Comparación

de las variables de estudio, bióticas y abióticas, entre los diferentes tipos

de bosque: Abierto (ABI), Intermedio (INT) y Denso (DEN). Límite inferior de la

caja como primer cuartil (Q1), límite superior como tercer cuartil (Q3), línea

divisoria como mediana o segundo cuartil (Q2) y punto amarillo como la media.

Las barras indican la desviación estándar. Diferentes letras indican una

diferencia estadística (P<0.05) entre grupos.

Figure

3. Comparison of biotic and abiotic study variables

between forest types: Open (ABI), Intermedio (INT) y Denso (DEN). Lower

boundary of the box as first quartile (Q1), upper boundary as third quartile

(Q3), dividing line as median or second quartile (Q2) and yellow dot as the

mean. The whiskers indicate the standard deviation. Different letters indicate

a statistical difference (P<0.05) between groups.

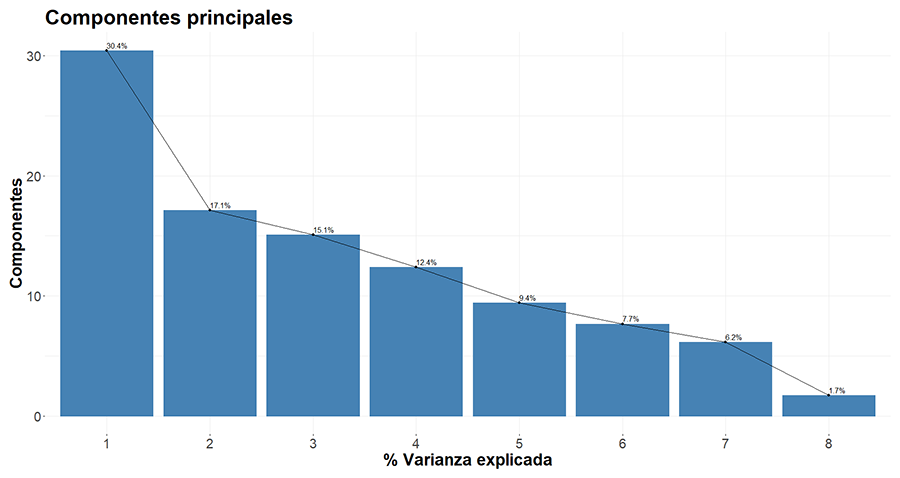

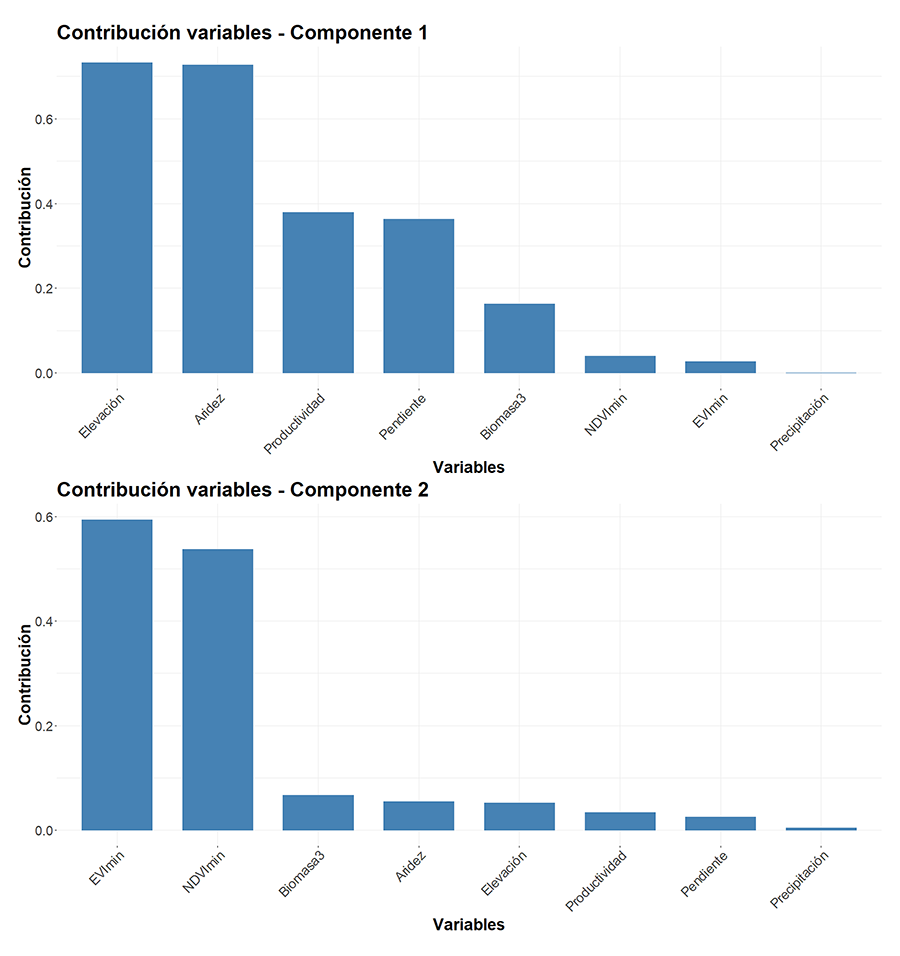

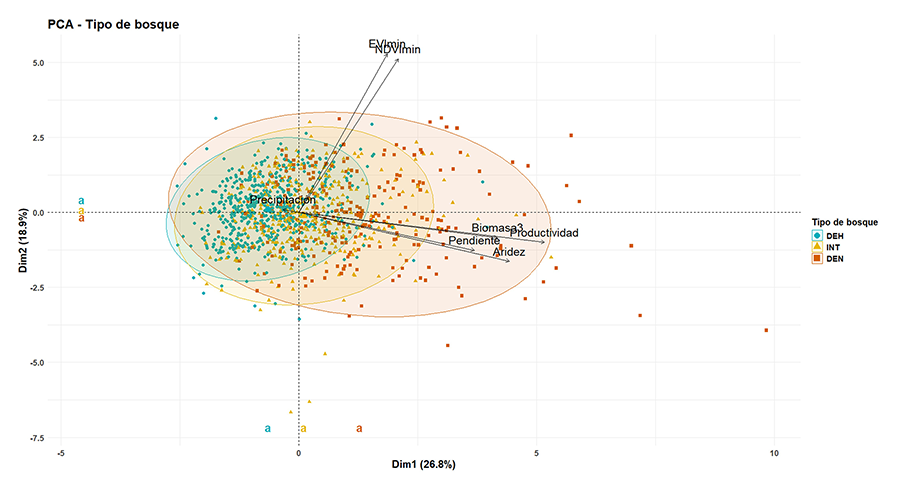

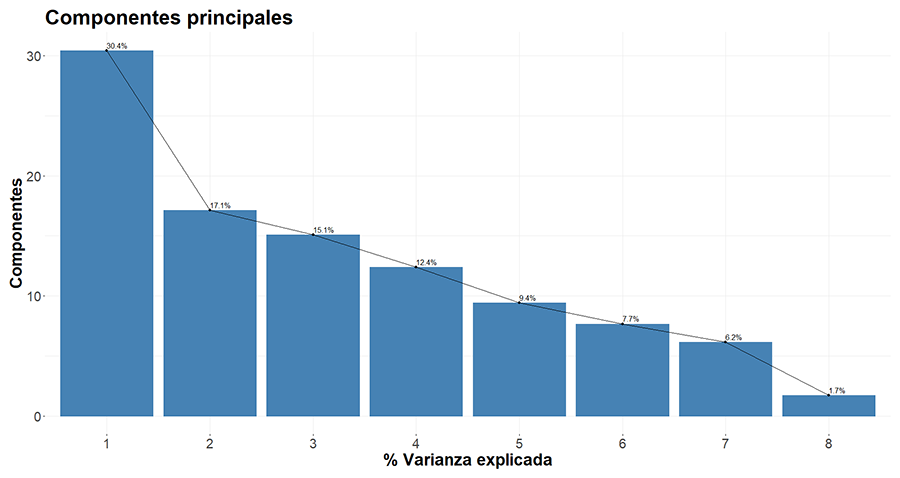

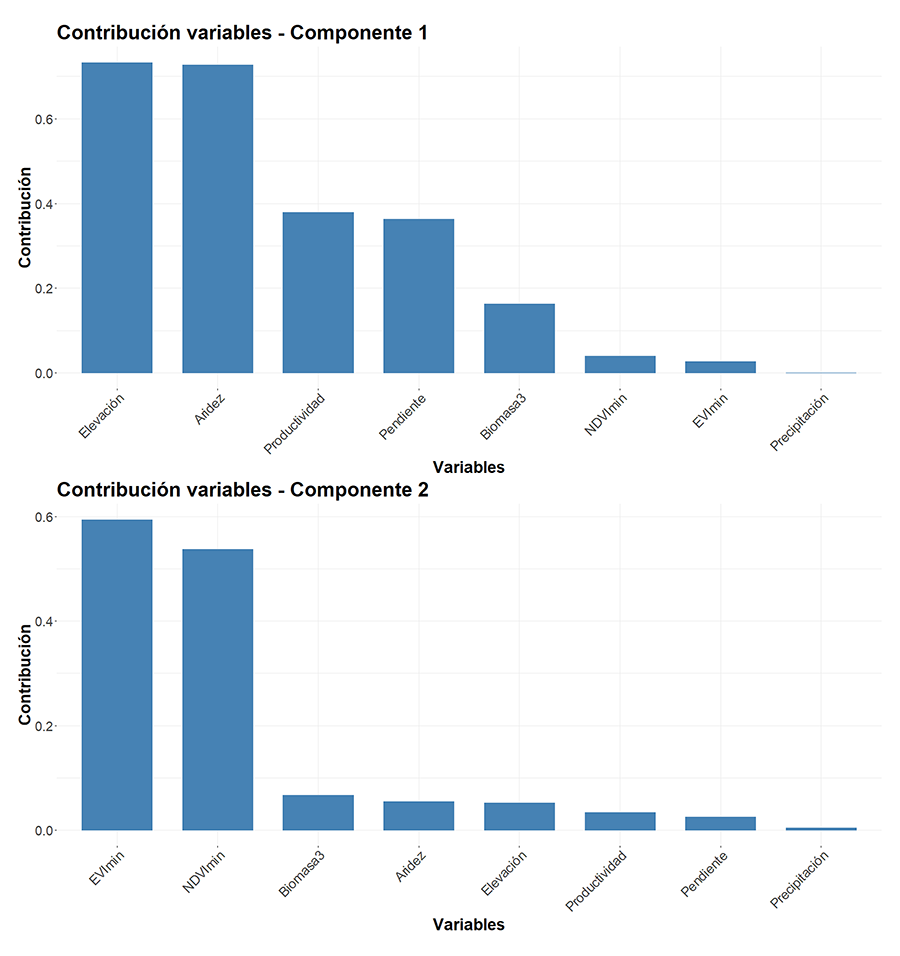

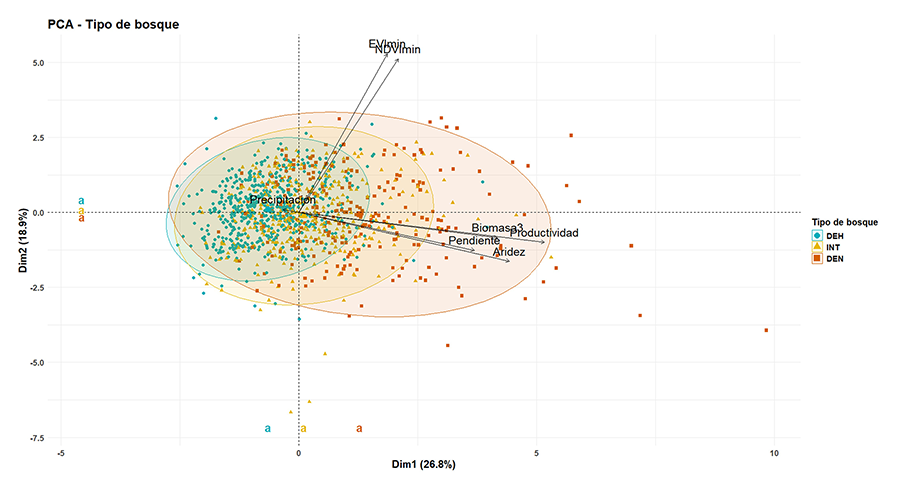

En el análisis de ordenación (PCA), la varianza

absorbida por el componente 1 y 2 fue de un 30.4% y un 17.1%, respectivamente (Fig. A3 del Anexo). Las variables más relacionadas

con el componente 1 fueron la elevación y la aridez (Fig.

A4 del Anexo), mientras que para el componente 2 fueron los mínimos del

NDVI y EVI (Fig. A4 del Anexo). Se observó que

no existen diferencias significativas en las medias de los tres grupos, tampoco

en el componente principal 1 ni en el componente principal 2, aunque se puede

ver que el espacio ocupado es mayor en los bosques DEN frente al ABI e INT, mostrando

los primeros una mayor variabilidad.

Modelos lineales generalizados

Los resultados de los GLMs realizados por tipo de bosque

mostraron que, de las tres métricas de cada índice de verdor además del VHI, la

mejor relación se da en el NDVImax y EVImax (Tabla 1, Tablas A2-A4 del

Anexo), siendo los modelos significativos para los tres tipos de bosque (p-value

< 0.05). Independientemente del tipo de bosque, esta métrica es la que mejor

se relacionó con las variables biofísicas (R2 adj. NDVImax

medio = 0.17; R2 adj. EVImax medio = 0.15). Tras los

valores máximos, es la media la que presentó un mejor rendimiento en los

modelos.

Con respecto a los coeficientes significativos de los

modelos (Tabla 1, Tabla

A1 del Anexo), el “intercept” fue significativo en todos los

modelos de todos los tipos de bosque, excepto en los valores mínimos. Las

únicas variables que aparecieron como significativas en algunos modelos fueron

la biomasa (7 de 21) y la aridez (2 de 21) (Tabla A1

del Anexo). El resto de variables (precipitación y pendiente) no presentaron

significancia en ninguno de los modelos.

Tabla 1.

Aportación de las variables a los GLMs con mejor rendimiento para los tres

tipos de bosque (ABI, abierto; INT, intermedio; DEN, denso). Grado de

significancia representado por *** (p-value <0.001), ** (0.001 < p-value

< 0.01), ** (0.001 < p-value < 0.01), * (0.01 < p-value

< 0.05). NDVImáx: Índice de Diferencia Normalizada de la

Vegetación (máximo anual); EVImáx: Índice de Vegetación Mejorado

(máximo anual).

Table

1. Contribution of

the variables to the GLMs with best performance for the three types of forests

(ABI, open; INT, intermediate; DEN, dense). Degree of significance represented

by: *** (p-value < 0.001), ** (0.001 < p-value < 0.01),

* (0.01 < p-value < 0.05). NDVImax: Normalized

Difference Vegetation Index (annual maximum); EVImax: Enhanced

Vegetation Index (annual maximum).

|

|

Tipo bosque

|

Biomasa

|

Precipitación

|

Pendiente

|

Aridez

|

R2 adj.

|

|

NDVImáx

|

ABI

|

0.0005

|

-2.65E+09

|

-0.0019

|

-0.0013*

|

0.108

|

|

INT

|

0.0006

|

-3.50E+09

|

-0.0002

|

-0.0031

|

0.200

|

|

DEN

|

0.0006

|

1.88E+09

|

0.0004

|

-0.0026

|

0.185

|

|

EVImáx

|

ABI

|

0.0008

|

-4.46E+09

|

-0.0035

|

-0.0017

|

0.112

|

|

INT

|

0.0009

|

-4.92E+09

|

-0.0002

|

-0.0049

|

0.180

|

|

DEN

|

0.0009

|

4.11E+09

|

0.0005

|

-0.0040

|

0.171

|

Análisis multitemporal

de IVs

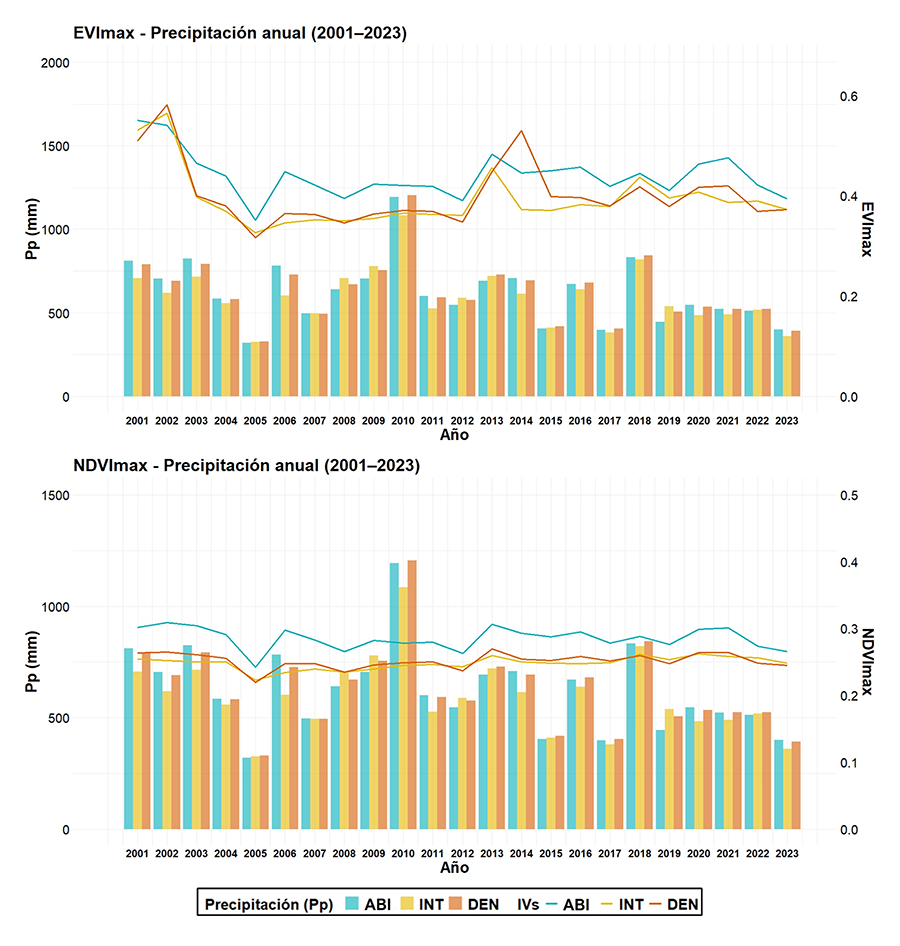

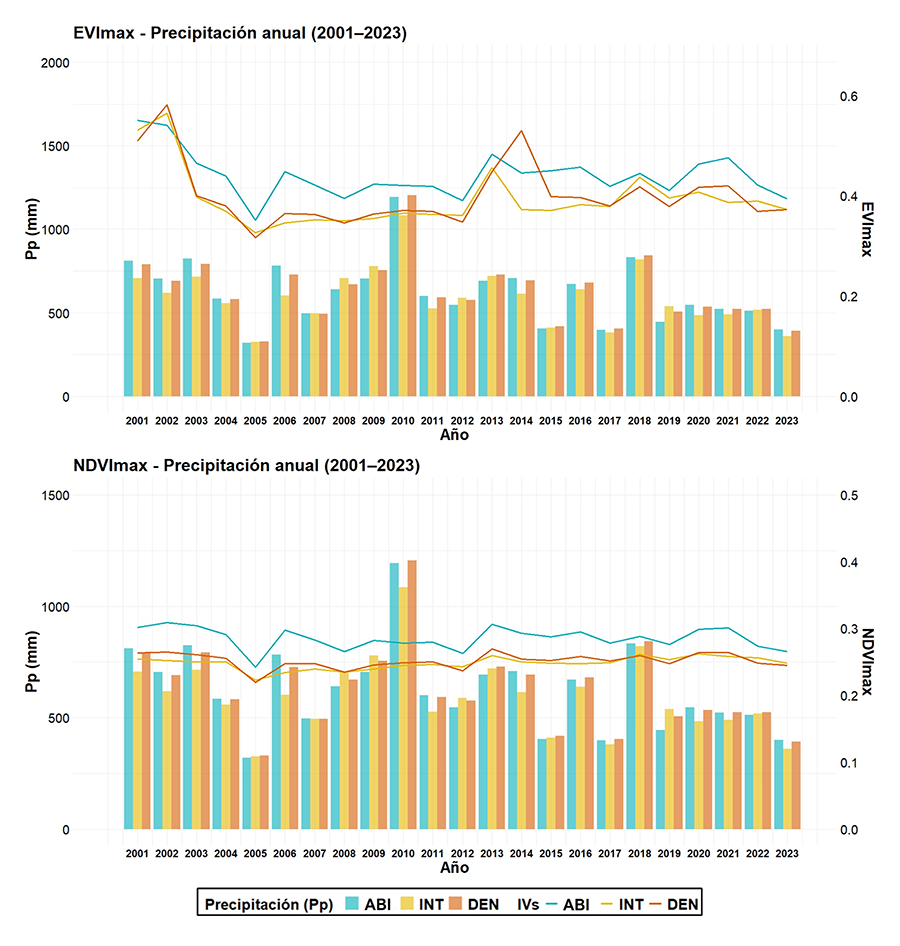

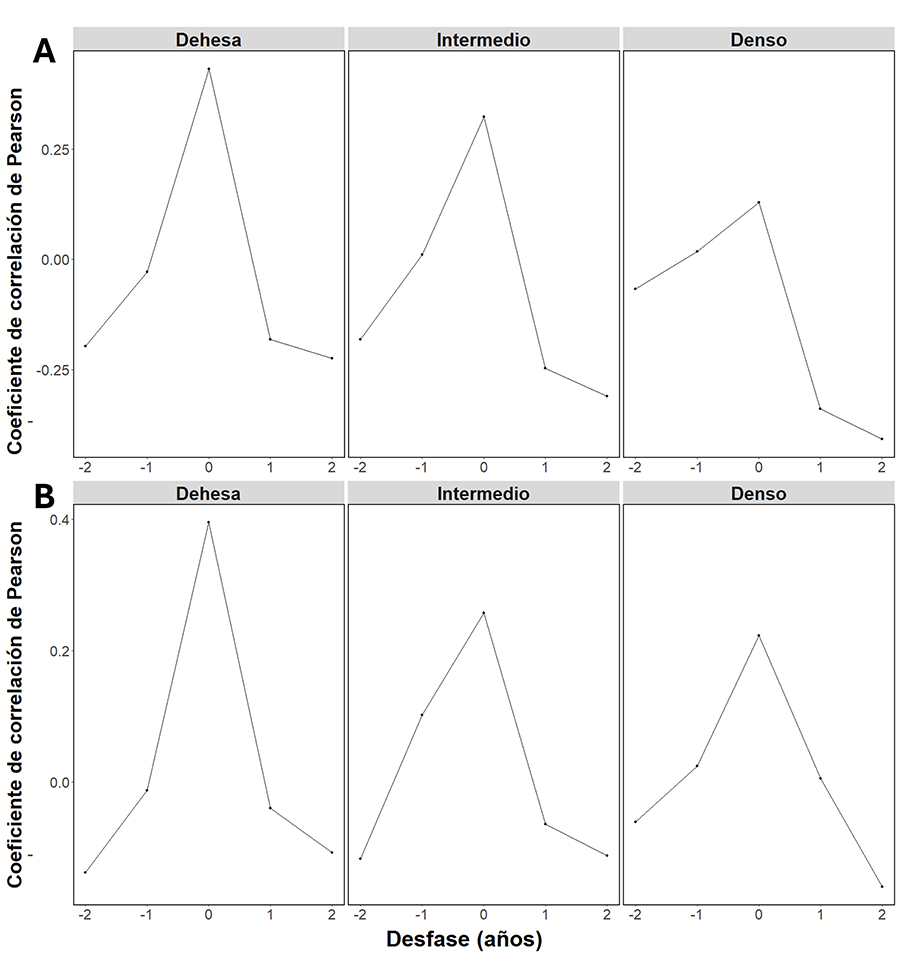

Se realizó un análisis multitemporal para el periodo

2001-2023 de sus valores anuales por cada tipo de bosque, superponiendo a la

vez los valores anuales de precipitación media (Fig. 4).

El NDVImax mostró unos valores mayores en ABI durante toda la serie

con respecto a los demás tipos de bosque, pero siempre manteniendo las mismas

tendencias temporales entre los tres tipos de bosque (Fig.

4). El NDVImax mantuvo valores inferiores a los del EVImax

en todo el periodo de tiempo. Por su parte, el EVImax mostró más

variación entre los valores de los distintos tipos de bosque a lo largo de la

serie temporal, aunque para ambos índices, los valores mayores correspondieron

con el bosque ABI. El NDVImax presentó un coeficiente de correlación

de Pearson no significativo con la precipitación de 0.22 (p-value =

0.07), mientras que el EVImax presentó un coeficiente de correlación

de Pearson significativo y mayor (0.28; p-value = 0.02). También se

realizó un análisis de correlación cruzada para analizar si la precipitación

tenía un efecto retardado en los IVs. Tanto el NDVImax como el EVImax

presentaron una mayor correlación con el retardo = 0 (Fig.

A6 del Anexo).

En relación con los valores de precipitación, hay años donde

se dieron eventos de sequía extremos, como en los años 2015, 2017 o 2023,

destacando el año 2005. Para los años de sequía, los valores de precipitación

de los tres tipos de bosque son prácticamente similares.

Tomando NDVImax y EVImax como

indicadores de referencia según los resultados de los GLMs, la tendencia de los

índices en el periodo 2001-2023 para las parcelas según el tipo de bosque fue

representada espacialmente (Fig. 5). El EVImax

presenta una tendencia negativa casi en la totalidad de las parcelas de

los tres tipos de bosque. El NDVImax muestra zonas donde se

concentra el signo de la tendencia (ya sea positiva o negativa). Los puntos más

al este presentan una tendencia positiva sobre todo en el DEN y en el INT,

mientras que los del norte de Andalucía en el tipo ABI muestran todos una tendencia

negativa.

Figura 4. Análisis multitemporal de NDVImax,

EVImax y de la precipitación media por tipo de bosque clasificado en

Abierto (ABI), Intermedio (INT) y Denso (DEN) entre 2001 y 2023.

Figure 4. Multitemporal analysis of NDVImax, EVImax and

mean precipitation by forest type classified as Open (ABI), Medium (INT) and

Dense (DEN) between 2001 and 2023.

Figura 5. Representación espacial de la

tendencia temporal del NDVImax y del EVImax por parcela

del IFN de cada tipo de bosque clasificado en Abierto (ABI), Intermedio (INT) y

Denso (DEN) entre 2001 y 2023.

Figure

5. Spatial representation of the temporal trend of

the NDVImax and EVImax by forest type classified as Open

(ABI), Medium (INT) and Dense (DEN) between 2001 and 2023.

Discusión

Diferencias entre los tipos de bosque según su

densidad

Nuestros resultados muestran que los bosques mediterráneos

de encina en Andalucía presentan diferencias en su estructura y dinámica

funcional. Aunque la densidad de arbolado no es la única indicadora de la

gestión, es cierto que los bosques abiertos suelen haber sufrido un aclarado

mayor a lo largo de la historia y por lo tanto una mayor intervención humana (Pulido et al. 2010). Los bosques densos tienen una

biomasa superior que los bosques intermedios, y todavía mayor que los abiertos,

cómo es lógico debido a su mayor densidad de árboles, mostrando además una

mayor productividad (Fig. 3). Los bosques más

densos suelen ubicarse en áreas de mayor pendiente y altitud, donde la

implantación de sistemas agrícolas ha resultado históricamente más difícil.

Estas zonas, por su inaccesibilidad o menor aptitud para la agricultura

intensiva, han sido menos transformadas por la actividad humana, lo que ha

favorecido la conservación de coberturas forestales más cerradas. Aunque podría

pensarse que estas áreas son menos productivas —lo cual justificaría su menor

uso agrícola—, diversos estudios han mostrado que en ciertos contextos

presentan niveles de productividad relativamente altos (Laamrani

et al. 2014; Spasojevic et al. 2015). No

obstante, la relación entre productividad y topografía tiende a ser indirecta (Helman et al. 2017), ya que factores como la retención

de agua, la exposición solar o la acumulación de materia orgánica —todos ellos

influenciados por la topografía— son los que afectan realmente la

productividad, más que la altitud o pendiente por sí solas. La edad de la

encina, al igual que la densidad del arbolado, es un factor determinante en la

productividad (Wang et al. 2011). Esto se debe a que,

en zonas de menor pendiente, donde se suelen encontrar los bosques más abiertos

y/o dehesas, los árboles tienden a ser más longevos en comparación con áreas

montañosas de pendiente más pronunciada, donde además los árboles se cortan

para la producción de leña o carbón (Gea-Izquierdo

et al. 2008; Salazar-Zarzosa et al. 2021).

La aridez es una variable relevante para diferenciar entre

los tres tipos de bosque, presentando valores más altos en los encinares

abiertos (ABI) y disminuyendo gradualmente a medida que aumenta la densidad del

arbolado. Esta distribución tiene sentido si consideramos que los ABI se

localizan predominantemente en zonas más bajas, caracterizadas por menores

precipitaciones y temperaturas más elevadas, es decir, en contextos

climáticamente más áridos. No es que la estructura abierta de estos bosques

cause una mayor aridez, sino que estos tipos de bosque se desarrollan en

entornos más secos. Además, la gestión más intensiva en estos sistemas puede

reducir la cobertura del sotobosque, lo que limita aún más la capacidad de

retención de humedad del ecosistema (Díaz et al. 2021). Aunque

en algunos contextos una menor densidad de arbolado puede reducir la

competencia por recursos como el agua —lo cual resulta beneficioso en entornos

áridos—, también se ha observado que una mayor separación entre individuos

puede incrementar la vulnerabilidad de los ecosistemas forestales frente al

cambio climático, especialmente en lo que respecta a la pérdida de conectividad

estructural y funcional, la mayor exposición de los suelos y la reducción del

microclima generado por la cubierta arbórea (Young et al.

2023). Esta vulnerabilidad no se limita exclusivamente a los bosques

abiertos, pero en ellos puede ser más pronunciada debido a la menor resiliencia

estructural frente a perturbaciones externas. Este patrón también se observa a

través del EVImin, aumentando el índice de verdor a medida que

aumenta la densidad del arbolado. Además, los valores mínimos permitieron

distinguir significativamente los diferentes tipos de bosque según su señal

espectral como demuestran nuestros resultados (Fig. 3H).

Al tratarse de valores mínimos, podemos disminuir la señal de especies no

arbóreas que pueden tener picos elevados de verdor e influir en los datos (Wang y Tenhunen 2004). Así lo vemos en los resultados obtenidos (Fig. A7 del Anexo). En este contexto, y con el

objetivo de mitigar los efectos del cambio global, concretamente con anomalías

climáticas provocadas por el cambio climático, existen alternativas para

reducir o mitigar la pérdida de biodiversidad y de los servicios ecosistémicos

asociados a este tipo de ecosistemas. Entre otras, conservar un sotobosque que

minimice la pérdida de agua (Rasoanaivo et al. 2024)

o crear zonas abiertas alternadas con áreas de alta densidad de matorral, que

se vayan rotando de manera periódica (Oksuz et al. 2020).

El uso de índices espectrales de vegetación (IVs)

para caracterizar los tipos de bosque

En general, las diferencias

entre los tres tipos de bosque fueron explicadas por la relación entre los IVs

y las variables tanto abióticas como bióticas medidas en las parcelas del IFN.

Según los modelos lineales generalizados, la variabilidad de los valores

máximos de NDVI y EVI se explica parcialmente por la aridez y la biomasa en más

de un 15% (R2 adjust. > 0.15) excepto para el bosque abierto

donde sólo explican un 10 % de estos valores (R2 adjust. > 0.10). La

significancia muestra que tan sólo la aridez es significativa en un tercio de

los modelos. Estos resultados coinciden además con el análisis de componentes

principales en el que se utilizan estas mismas variables, donde las medias de

los tipos de bosque no son significativamente diferentes cuando se incluyen

estas variables en dicho análisis (Fig. A5 del

Anexo). Por lo tanto, en base a esto y a las métricas de rendimiento de los

GLMs (Tablas A2-A4 del Anexo), de todas las

métricas analizadas (media, máximos y mínimos) se pueden considerar el NDVImax

y EVImax, como los indicadores más idóneos a la hora de describir

ciertas características biofísicas de los tipos de bosque estudiados (Freitas et al. 2005).

Nuestros resultados muestran

que, a pesar de que la especie dominante es la encina, la respuesta espectral

basada en los IVs de los tres tipos de bosque dependería en parte, a falta de

análisis más específicos, de la densidad de árboles y de determinadas variables

ambientales de cada parcela estudiada del IFN (Herraiz et al. 2023).

Estos efectos podrían reflejarse en los valores más altos de ciertos índices de

verdor (valores máximos del EVI y NDVI; Fig. A7 del

Anexo) observados en los bosques ABI en comparación con los DEN. Sin embargo,

es importante matizar que no todos los índices siguen el mismo patrón; por

ejemplo, en el caso del EVImin, ya se ha señalado previamente que

presenta una tendencia distinta, lo que subraya la necesidad de considerar cada

métrica por separado al interpretar estas diferencias, ya que podrían estar

condicionadas por otros factores además de la densidad de arbolado. Estos

efectos se tendrán en cuenta en futuros trabajos mediante la aplicación de

filtros correctores.

Esta respuesta diferente tiene, por tanto, un efecto en la

provisión de diferentes funciones y servicios ecosistémicos de este tipo de

bosques, como reservas de carbono, productividad o floración, así como en la

biodiversidad que albergan (Bölöni et al. 2021; Bastias et al. 2025).

Por lo tanto, aunque los datos obtenidos por satélite no pueden reemplazar a

los datos de campo, sí los complementan, lo que aporta una serie de importantes

ventajas. Nuestros resultados confirman, además, el uso de datos de

teledetección como método alternativo para la realización de mapas de cobertura

del suelo con más detalle (Wang

et al. 2023).

El análisis de las tendencias de índices

espectrales de vegetación como herramienta de monitoreo del estrés climático en

los tipos de bosque

Nuestros resultados se alinean en gran medida con aquellos

que usan IVs obtenidos a partir de datos de satélite para analizar la evolución

de las masas vegetales con el tiempo. Dichos estudios han puesto de manifiesto

un predominio de las tendencias positivas en el reverdecimiento tanto a escala

de Andalucía (Gutiérrez

Hernández 2022; Herraiz et al. 2025), como de la península ibérica (Vicente-Serrano et

al. 2020), continental (Cortés et al. 2021) y global (Chen et al. 2019). Sin

embargo, la mayoría de estos estudios se basan en el análisis de las tendencias

de IVs, principalmente NDVI, a nivel de píxel, con una resolución espacial

(tamaño de píxel) baja (MODIS a 250m y NOAA-AVHR a 1km). En nuestro caso,

proporcionamos un análisis espacial y temporal con más detalle del

reverdecimiento basado en la gestión de las parcelas del IFN (~30m), lo cual

ofrece grandes ventajas al combinar la precisión y detalle del tamaño de la

parcela con la información espectral de la estructura y composición del tipo de

bosque a lo largo del tiempo.

Los resultados del análisis multitemporal para un periodo de

23 años (2001-2023) muestran que existe una relación entre la dinámica de los

IVs y la precipitación para cada tipo de bosque (Aksoy y Sertel 2021).

Esto demuestra que la precipitación juega un papel importante como reguladora

de los IVs, pudiendo ayudar a predecir o explicar la respuesta a futuros

eventos de cambio climático (Li

et al. 2018). De manera específica, existe

una mayor correlación entre la precipitación y el EVI, lo cual puede deberse al

parámetro corrector de la señal del suelo que introduce el cálculo de este

índice. Aun así, es necesario un avance más profundo en la aplicación de

filtros y correcciones que permitan eliminar la reflectancia del suelo, sobre

todo en zonas más abiertas. Además, el hecho de que en los años de mayor sequía

(por ejemplo 2005) se produzca un descenso notable de los valores de los IVs

para los tres tipos de bosque (Fig. 4), y sobre

todo para el EVI (años 2015 y 2017, Fig. 4), con

una recuperación tras el periodo de sequía (2018, Fig. 4),

indica que el análisis de series temporales de IVs permite una alerta temprana

de las respuestas de la vegetación a los impactos de eventos climáticos

extremos, como la sequía (Zellou et al. 2023; Kladny et al. 2024). Para abordar más en profundidad estas cuestiones

en futuros trabajos, se podrían seleccionar aquellas parcelas cuya biomasa no

varía sustancialmente de forma natural y asociar de manera más directa un

cambio en éstas con el estrés climático. Respecto a los valores más altos del

bosque abierto, pueden venir condicionados por la existencia de otras cubiertas

de vegetación como pasto o matorral disperso, que podría influir en la señal

espectral de los IVs, lo cual requiere de un análisis más detallado (por ejemplo,

usando los valores mínimos de los IVs).

Según nuestros resultados existen “hotspots” de parcelas con

tendencia positiva y “coldspots” de parcelas con tendencia negativa en base al

reverdecimiento dependiendo del tipo de bosque. Pueden venir derivados de la

diferencia de manejo entre los tipos de bosque. Las parcelas de tipo ABI

presentan un mayor control que limita el incremento de masa forestal,

sucediendo todo lo contrario en los INT y DEN (Bartušková et al. 2015).

En estos últimos, el aumento de la masa forestal es producido, entre otros

factores, por el abandono, lo que hace que la masa forestal aumente y la

tendencia sea positiva (Herraiz et al. 2025).

Dependiendo del tiempo y/o grado de este abandono, podrían crearse zonas donde

la tendencia sea más acentuada.

Integración de la información de los inventarios

forestales con la teledetección satelital para mejorar el monitoreo de los

bosques mediterráneos

En general, nuestro estudio

demuestra que el uso combinado de parcelas del IFN y de IVs obtenidos a partir

de imágenes satelitales ofrece ventajas e inconvenientes en la evaluación y

monitoreo de los encinares en Andalucía. Entre las ventajas, el uso de parcelas

del IFN permite obtener datos precisos y detallados in-situ sobre la

estructura y composición del bosque en un momento específico del tiempo, lo que

facilita un análisis riguroso a nivel local. Sin embargo, los muestreos en las

parcelas de inventario son costosos y requieren mucho tiempo, lo que limita su

cobertura espacial y temporal. En contraposición, los IVs derivados de imágenes

satelitales se relacionan de manera aceptable con los datos de campo, siendo

extrapolables a una escala temporal mayor, en este caso mediante un análisis

interanual. Estos análisis multitemporales nos permiten además monitorear

grandes extensiones de terreno de manera rápida y frecuente proporcionando

información sobre la salud y dinámica de la vegetación a escala regional o

global. Por lo tanto, ambos enfoques se complementan, permitiendo una visión

más completa cuando se utilizan conjuntamente (Nesha et al. 2022).

No obstante, las imágenes

satelitales pueden presentar limitaciones en la precisión espacial o la

resolución temporal, además de no ofrecer detalles específicos sobre la

estructura interna del bosque, lo cual requiere del uso de imágenes con un

mayor detalle. En este sentido, es necesario explorar la componente temporal de

manera más fina, por ejemplo, a través de análisis intra-anuales, lo cual es

factible mediante el uso de sensores satelitales con una resolución temporal

más alta. Además de proporcionar información detallada, una mayor resolución

espacial permitiría estudiar la fenología o estacionalidad de los tipos de

bosque, detectando su capacidad de respuesta y recuperación ante eventos

extremos como la sequía.

Conclusiones

A la luz de los resultados obtenidos en este estudio,

podemos considerar válidas las tres hipótesis planteadas. Determinadas

variables biofísicas (estructurales, funcionales y de composición) medidas en

campo (a través de las parcelas del IFN) tienen un rol muy importante en la

estructura y composición de los tipos de bosque de encina. Además, la señal

espectral de los IVs está condicionada, principalmente, por la aridez. Por lo

tanto, aunque los datos satelitales no sustituyen a los datos de campo, sí complementan

el análisis, facilitando la evaluación de cómo factores como la densidad de

árboles y la gestión pueden influir en los servicios ecosistémicos de este tipo

de bosques. Nuestro estudio confirma el potencial de la combinación de los

datos de las parcelas del IFN a escala espacial fina, con los valores de los

IVs obtenidos a partir de series temporales de imágenes de satélite, para

informar sobre la dinámica forestal y los tipos de encina en Andalucía. Este

enfoque integrado proporciona un análisis más detallado de la dinámica

forestal, y establece una base sólida para futuros estudios orientados a

examinar con mayor precisión, espacial y temporal, la capacidad de recuperación

de los bosques mediterráneos ante eventos extremos.

Contribución de los autores

Velasco-Rodríguez, A.: Análisis formal,

conceptualización, curaduría de datos, metodología, software, validación,

redacción del borrador original, revisión y edición. Villar, R.:

Administración del proyecto, adquisición de fondos, conceptualización,

metodología, recursos, supervisión, validación, redacción, revisión y edición. Herraiz,

A.D.: Curaduría de datos, software, recursos, redacción, revisión y

edición. Salazar-Zarzosa, P.: Curaduría de datos, software, recursos,

redacción, revisión y edición. Castro, J.: Curaduría de datos,

metodología, redacción, revisión y edición. Arenas-Castro, S.:

Administración del proyecto, adquisición de fondos, conceptualización,

metodología, recursos, supervisión, validación, redacción, revisión y edición.

Disponibilidad de datos y código

Los datos originales de este trabajo se encuentran

depositados en el repositorio Zenodo.org y son accesibles a través del

siguiente enlace: https://doi.org/10.5281/zenodo.15100338.

Financiación, permisos requeridos, potenciales

conflictos de interés y agradecimientos

Este estudio está financiado por el proyecto FORMEDY

(TED2021-131722B-IOO), financiado por el MCIN/AEVl0.13039/501100011033 y por la

Unión Europea ''NextGenerationEU "/PRTR. Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia - Unión Europea -NextGenerationEU. Así mismo, es

parte del proyecto FOR_FUN (PID2020-115809RB-I00) del MEC (Gobierno de España)

y fondos FEDER. Esta investigación también contó con el apoyo del proyecto

BOSQUES (BIOD22_0003_21_PPCB) a través del “Plan Complementario de I+D+i en el

área de Biodiversidad (PCBIO)” financiado por la Unión Europea en el marco del

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - NextGenerationEU y por la

Junta de Andalucía. Parte de este estudio fue llevado a cabo dentro del

contexto del Trabajo Fin de Máster realizado por Joselyn Castro en el Máster en

Geomática, Teledetección y Modelos espaciales aplicado a la gestión forestal

(Universidad de Córdoba, España).

Referencias

Aksoy, S., Sertel, E. 2021. Comparison of Landsat and Modis derived vegetation health indices

for drought monitoring using google earth engine platform. In: Proccedings

of the International Symposium on Applied Geoinformatics 2021, Riga, Latvia,

(ISAG2021). https://doi.org/10.15659/isag2021.12604

Alberdi, I., Sandoval, V., Condés,

S., Cañellas, I., Vallejo, R. 2016. El Inventario Forestal Nacional español,

una herramienta para el conocimiento, la gestión y la conservación de los

ecosistemas forestales arbolados. Ecosistemas 25: 88-97. https://doi.org/10.7818/ECOS.2016.25-3.10

Alcaraz-Segura, D., Baldi,

G., Durante, P., Garbulsky, M.F. 2008. Análisis de la dinámica temporal del

NDVI en áreas protegidas: tres casos de estudio a distintas escalas espaciales,

temporales y de gestión. Ecosistemas 17(3):108-117. Retrieved from https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/82

Anderegg, W.R.L., Trugman, A.T., Badgley, G., Anderson, C.M., Bartuska, A.,

Ciais, P., Cullenward, D., et al. 2020. Climate-driven risks to the climate

mitigation potential of forests. Science 368. https://doi.org/10.1126/science.aaz7005

Araque Jiménez,

E., Sánchez Martínez, J.D. 2009. Repoblación forestal en Andalucía. Universidad

de Jaén (ed.). Jaén, España.

Bartušková, A., Doležal, J.,

Janeček, Š., Lanta, V., Klimešová, J. 2015. Changes in biomass

allocation in species rich meadow after abandonment: Ecological strategy or

allometry? Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 17:

379-387. https://doi.org/10.1016/j.ppees.2015.06.003

Bastias, C.C., Rodríguez Castilla,

G., Salazar Zarzosa, P., Díaz Herraiz, A., González Herranz, N., Ruiz-Benito,

P., Barrón, V., et al. 2025. Differential aridity-induced

variations in ecosystem multifunctionality between Iberian Pinus and Quercus

Mediterranean forests. Ecological Indicators 173, 113411. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2025.113411

Bento, V.A., Gouveia, C.M., DaCamara, C.C., Trigo, I.F. 2018. A climatological assessment of drought impact on vegetation health

index. Agricultural and Forest Meteorology 259: 286-295. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.05.014

Bölöni, J., Aszalós, R., Frank, T., Ódor, P. 2021. Forest type matters:

Global review about the structure of oak dominated old-growth temperate

forests. Forest Ecology and Management 500. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119629

Bolstad, P. V., Elliott, K.J., Miniat, C.F. 2018. Forests, shrubs, and

terrain: top-down and bottom-up controls on forest structure. Ecosphere

9. https://doi.org/10.1002/ecs2.2185

Caparros-Santiago, J.A.,

Rodríguez-Galiano, V.F. 2020. Vegetation phenology from

satellite imagery: The case of the iberian peninsula and balearic islands

(2001-2017). Revista de Teledeteccion 2020: 25-36.

Chen, C., Park, T., Wang, X., Piao, S., Xu, B., Chaturvedi, R.K., Fuchs,

R., et al. 2019. China and India lead in greening of the world through land-use

management. Nature Sustainability 2: 122-129. https://doi.org/10.1038/s41893-019-0220-7

Cortés, J., Mahecha, M.D., Reichstein, M., Myneni, R.B., Chen, C.,

Brenning, A. 2021. Where Are Global Vegetation Greening and Browning Trends

Significant? Geophysical Research Letters 48. https://doi.org/10.1029/2020GL091496

Dalezios, N.R., Blanta, A., Spyropoulos, N. V., Tarquis, A.M. 2014. Risk identification of agricultural drought for sustainable

Agroecosystems. Natural Hazards and Earth System Sciences 14: 2435-2448.

https://doi.org/10.5194/nhess-14-2435-2014

Díaz, M., Sánchez-Mejía, T.,

Morán-López, T. 2021. Long-Term Tree Regeneration of

Fragmented Agroforestry Systems Under Varying Climatic Conditions. Frontiers

in Ecology and Evolution 9. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.640143

Durante, P., Martín-Alcón, S.,

Gil-Tena, A., Algeet, N., Tomé, J.L., Recuero, L., Palacios-Orueta, A., et al.

2019. Improving aboveground forest biomass maps: From

high-resolution to national scale. Remote Sensing 11. https://doi.org/10.3390/rs11070795

Ellison, D., Morris, C.E., Locatelli, B., Sheil, D., Cohen, J., Murdiyarso,

D., Gutierrez, V., et al. 2017. Trees, forests and water: Cool insights for a

hot world. Global Environmental Change 43: 51-61. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.01.002

FAO. 2003. State of the World´s Forests 2003 Management,

conservation and sustainable development of forests. Role of planted trees in

developing countries with low forest cover: findings from six case studies. https://www.fao.org/docrep/pdf/005/y7581e/y7581e02.pdf

FAO. 2020. Global Forest Resources Assessment 2020 – Key findings. Rome.

https://doi.org/10.4060/ca8753en

Ferraz-de-Oliveira, M.I., Azeda, C., Pinto-Correia, T. 2016. Management

of Montados and Dehesas for High Nature Value: an interdisciplinary pathway. Agroforestry

Systems 90: 1-6. https://doi.org/10.1007/s10457-016-9900-8

Franklin, J.F., Spies, T.A., Van Pelt, R., Carey, A.B., Thornburgh, D.A.,

Berg, R., Lindenmayer, D.B., et al. 2002. Disturbances and structural

development of natural forest ecosystems with silvicultural implications, using

Douglas-fir forests as an example. Forest Ecology and Management 155(1-3):

399-423. https://doi.org/10.1016/s0378-1127(01)00575-8

Freitas, S.R., Mello, M.C.S., Cruz, C.B.M. 2005. Relationships

between forest structure and vegetation indices in Atlantic Rainforest. Forest

Ecology and Management 218: 353-362. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2005.08.036

Gea-Izquierdo, G., Cañellas, I., Montero, G. 2008. Site index in agroforestry

systems: Age-dependent and age-independent dynamic diameter growth models for Quercus

ilex in Iberian open oak woodlands. Canadian Journal of Forest

Research 38: 101-113. https://doi.org/10.1139/X07-142

González Díaz, P., Ruiz

Benito, P., Astigarraga Urcelay, J., Cruz Alonso, V., Moreno Fernández, D.,

Herrero Méndez, A., Gosálbez Ruiz, J., et al. 2020. Los bosques españoles

como soluciones naturales frente al cambio climático: herramientas de análisis

y modelización. Madrid.

Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., Moore, R.

2017. Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote

Sensing of Environment 202: 18-27. https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031

Gutiérrez

Hernández, O. 2022. Recent NDVI trends in Andalusia

(southern Spain): the limits of vegetation greening. Boletín de la

Asociación de Geógrafos Españoles, 94. https://doi.org/10.21138/bage.3246

Helman, D., Lensky, I.M., Osem, Y., Rohatyn, S., Rotenberg, E., Yakir, D.

2017. A biophysical approach using water deficit factor for daily estimations

of evapotranspiration and CO2 uptake in Mediterranean environments. Biogeosciences

14: 3909-3926. https://doi.org/10.5194/bg-14-3909-2017

Hernández, L., Alberdi, I.,

Cañellas, I., Barrera, M. 2014. The forest biodiversity of

Andalusia: estimation based on the Spanish NFI data analysis.

Hernández-Silva, D.A., Pulido, M.T., Zuria, I., Gallina Tessaro, S.A., Sánchez-Rojas,

G. 2018. El manejo como herramienta para la conservación y

aprovechamiento de la fauna silvestre: acceso a la sustentabilidad en México. Acta

Universitaria 28: 31-41. https://doi.org/10.15174/au.2018.2171

Herraiz, A.D., Salazar-Zarzosa,

P.C., Mesas, F.J., Arenas-Castro, S., Ruiz-Benito, P., Villar, R. 2023. Modelling aboveground biomass and productivity and the impact of

climate change in Mediterranean forests of South Spain. Agricultural

and Forest Meteorology 337. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2023.109498

Herraiz, A.D., Salazar-Zarzosa,

P., Acosta-Muñoz, C., Hernández-Clemente, R., Villar, R. 2025. Aridity-induced phenological shifts and greening trends in

Mediterranean forest species: Insights from 28 years of Landsat data in

southern Spain. Ecological Indicators 171. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2025.113115

Hijmans, R.J. 2012. Cross-validation of species distribution models:

removing spatial sorting bias and calibration with a null model. Ecology

93: 679-688. https://doi.org/10.1890/11-0826.1

Hoek van Dijke, A.J., Orth, R., Teuling, A.J., Herold, M., Schlerf, M.,

Migliavacca, M., Machwitz, M., et al. 2023. Comparing forest and grassland

drought responses inferred from eddy covariance and Earth observation. Agricultural

and Forest Meteorology 341. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2023.109635

Huang, S., Tang, L., Hupy, J.P., Wang, Y., Shao, G. 2021. A commentary

review on the use of normalized difference vegetation index (NDVI) in the era

of popular remote sensing. Journal of Forestry Research 32. https://doi.org/10.1007/s11676-020-01155-1

Huete, A., Didan, K., Miura, T., Rodriguez, E.P., Gao, X., Ferreira, L.G.

2002. Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS

vegetation indices. Remote Sensing of Environment 83(1-2): 195-213. https://doi.org/10.1016/S0034-4257(02)00096-2

Jiao, W., Wang, L., McCabe, M.F. 2021. Multi-sensor remote sensing for

drought characterization: current status, opportunities and a roadmap for the

future. Remote Sensing of Environment 256. https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112313

Kendall, M.G. 1975. Rank Correlation Methods. 4th ed. Charles

Griffin, London.

Kim, H.N., Jin, H.Y., Kwak, M.J., Khaine, I., You, H.N., Lee, T.Y.,

Ahn, T.H., et al. 2017. Why does Quercus suber species decline in

Mediterranean areas? Journal of Asia-Pacific Biodiversity 10: 337-341. https://doi.org/10.1016/j.japb.2017.05.004

Kladny, K.R., Milanta, M., Mraz, O., Hufkens, K., Stocker, B.D. 2024.

Enhanced prediction of vegetation responses to extreme drought using deep

learning and Earth observation data. Ecological Informatics 80. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2024.102474

Kogan, F.N. 1995. Application of vegetation index and brightness

temperature for drought detection. Advances in Space Research 15(11),

91-100. https://doi.org/10.1016/0273-1177(95)00079-T

Laamrani, A., Valeria, O., Bergeron, Y., Fenton, N., Cheng, L.Z., Anyomi, K.

2014. Effects of topography and thickness of organic layer on productivity of

black spruce boreal forests of the canadian clay belt region. Forest Ecology

and Management 330: 144-157. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2014.07.013

Li, A., Yin, G., Zhang, Z., Tan, J., Nan, X., Ma, K., Guo, Q. 2018.

Space-air-field integrated biodiversity monitoring based on experimental

station. Biodiversity Science 26: 819-827. https://doi.org/10.17520/biods.2018052

López-Tirado,

J., Hidalgo, P.J. 2016. Predictive modelling of

climax oak trees in southern Spain: insights in a scenario of global change. Plant

Ecology 217: 451-463. https://doi.org/10.1007/s11258-016-0589-6

Mann, H.B. 1945. Nonparametric Tests Against Trend. Econometrica

13, 3 (1945): 245–59. https://doi.org/10.2307/1907187

Mantero, G., Morresi, D., Marzano,

R., Motta, R., Mladenoff, D.J., Garbarino, M. 2020. The

influence of land abandonment on forest disturbance regimes: a global review. Landscape

Ecology 35: 2723-2744. https://doi.org/10.1007/s10980-020-01147-w

Marañón, T., Ibáñez, B.,

Anaya-Romero, M., Muñoz-Rojas, M., Pérez-Ramos, I.M. 2012. Trees

beyond the wood conference proceedings Oak trees and woodlands providing

ecosystem services in Southern Spain.

Moreno, G., Pulido, F.J.

2009. The Functioning, Management and Persistence of Dehesas.

In: Rigueiro-Rodríguez, A. et al. (eds.), Agroforestry in Europe, pp.

127-160. Springer Science + Business Media B.V. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8272-6_7

Moreno, G., Aviron, S., Berg, S.,

Crous-Duran, J., Franca, A., de Jalón, S.G., Hartel, T., et al. 2018. Agroforestry systems of high nature and cultural value in Europe:

provision of commercial goods and other ecosystem services. Agroforestry

Systems 92: 877-891. https://doi.org/10.1007/s10457-017-0126-1

Mutanga, O., Masenyama, A., Sibanda, M. 2023. Spectral

saturation in the remote sensing of high-density vegetation traits: A

systematic review of progress, challenges, and prospects. ISPRS Journal of

Photogrammetry and Remote Sensing 198: 297-309. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2023.03.010

Naranjo Ramírez, J. 2003. El

campo andaluz. En: López Ontiveros, A. (coord.), Geografía de Andalucía,

pp. 523-548. Ariel. Barcelona, España.

Nesha, K., Herold, M., De Sy, V., de

Bruin, S., Araza, A., Málaga, N., Gamarra, J.G.P., et al. 2022. Exploring characteristics of national forest inventories for

integration with global space-based forest biomass data. Science of the

Total Environment 850. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157788

Oksuz, D.P., Aguiar, C.A.S., Tápia, S., Llop, E., Lopes, P., Serrano,

A.R.M., Leal, A.I., et al. 2020. Increasing biodiversity in wood-pastures by

protecting small shrubby patches. Forest Ecology and Management 464. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118041

Pardos, M., del Río, M., Pretzsch, H., Jactel, H., Bielak, K., Bravo, F.,

Brazaitis, G. et al. 2021. The greater resilience of mixed forests to drought

mainly depends on their composition: Analysis along a climate gradient across

Europe. Forest Ecology and Management 481. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118687

Parra-López, C., Sayadi, S., Garcia-Garcia, G., Ben Abdallah, S.,

Carmona-Torres, C. 2023. Prioritising conservation actions towards the

sustainability of the dehesa by integrating the demands of society. Agricultural

Systems 206. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2023.103613

Pulido, F., Picardo, Á., Campos,

P., Carranza, J., Coleto, J.M., Díaz, M., Diéguez, E., et al. 2010. Libro

Verde de la Dehesa. Documento para el debate hacia un Estrategia Ibérica de

gestión. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Castilla y León; SECF;

SEEP; AEET y SEO. España.

Rasoanaivo, A., Mekontchou, C.G., Rochon, P., Nolet, P., Maheu, A. 2024. Increased tree water use with the development of a dense understory

layer in a North American hardwood forest. Ecohydrology 17. https://doi.org/10.1002/eco.2648

Rendón-Pérez, M.A.,

Hernández-De la Rosa, P., Velázquez-Martínez, A., Alcántara-Carbajal, J.L.,

Reyes-Hernández, V.J. 2021. Composition, diversity, and

structure of a managed forest in central mexico. Madera y Bosques 27. https://doi.org/10.21829/myb.2021.2712127

Requena-Mullor, J.M., Steiner, A., Keppel-Aleks, G., Ibáñez, I. 2023. Tradeoffs in

forest resilience to satellite-based estimates of water and productivity

losses. Remote Sensing of Environment 285. https://doi.org/10.1016/j.rse.2022.113414

Rouse, J.W., Haas, R.H., Schell, J.A., Deering, D.W. 1973. Monitoring

Vegetation Systems in the Great Plains with ERTS (Earth Resources Technology

Satellite). In:

Third Earth Resources Technology Satellite-1 Symposium. Volume 1: Technical

Presentations, section A, Paper A20. (Work 19740022614). NASA, US

Goverment. https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19740022614/downloads/19740022614.pdf

Ruiz-Benito, P.,

Gómez-Aparicio, L., Paquette, A., Messier, C., Kattge, J., Zavala, M.A. 2014. Diversity increases carbon storage and tree productivity in Spanish

forests. Global Ecology and Biogeography 23: 311-322. https://doi.org/10.1111/geb.12126

Ruiz-Benito, P., Ratcliffe, S., Jump, A.S., Gómez-Aparicio, L.,

Madrigal-González, J., Wirth, C., Kändler, G., et al. 2017. Functional

diversity underlies demographic responses to environmental variation in

European forests. Global Ecology and Biogeography 26: 128-141. https://doi.org/10.1111/geb.12515

Ruiz-Peinado, R., Montero, G.,

del Rio, M. 2012. Ecuaciones para la estimación de biomasa de frondosas en

España. Forest Systems 21: 42-52. https://doi.org/10.5424/fs/2112211-02193

Salazar-Zarzosa, P., Diaz

Herraiz, A., Olmo, M., Ruiz-Benito, P., Barrón, V., Bastias, C.C., de la Riva,

E.G., et al. 2021. Linking functional traits with tree growth

and forest productivity in Quercus ilex forests along a climatic

gradient. Science of the Total Environment 786. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147468

Spasojevic, M., Shprits, Y.Y., Orlova, K. 2015. Global empirical models of

plasmaspheric hiss using Van Allen Probes. Journal of Geophysical Research:

Space Physics 120: 10370-10383. https://doi.org/10.1002/2015JA021803

Stadler, S.J. 2005. Aridity Indexes. In: Oliver, J.E. (Ed.), Encyclopedia

of World Climatology. Encyclopedia of Earth Sciences Series, pp. 89-94.

Springer, Dordrecht. The Netherlands.

Torres, P., Rodes‐blanco, M., Viana‐soto, A., Nieto, H., García,

M. 2021. The role of remote sensing for the assessment and

monitoring of forest health: A systematic evidence synthesis. Forests

12. https://doi.org/10.3390/f12081134

Valladares, F., Matesanz, S.,

Guilhaumon, F., Araújo, M.B., Balaguer, L., Benito-Garzón, M., Cornwell, W., et

al. 2014. The effects of phenotypic plasticity and local

adaptation on forecasts of species range shifts under climate change. Ecology Letters 17: 1351-1364. https://doi.org/10.1111/ele.12348

Vicente-Serrano, S.M.,

Martín-Hernández, N., Camarero, J.J., Gazol, A., Sánchez- Salguero, R.,

Peña-Gallardo, M., El Kenawy, A., et al. 2020. Linking

tree-ring growth and satellite-derived gross primary growth in multiple forest

biomes. Temporal-scale matters. Ecological Indicators. 108. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105753

Vila-Viçosa, C., Arenas-Castro, S., Marcos, B., Honrado, J., García, C., Vázquez,

F.M., Almeida, R., Gonçalves J. 2020. Combining Remote

Sensing and Climate Data in Species Distribution Models to improve the

conservation of the Iberian white oaks (Quercus L.). ISPRS

International Journal of Geo-Information, 9:735. https://doi.org/10.3390/ijgi9120735

Vio, R.,

Wamsteker, W. 2001. Limits of the

Cross-Correlation Function in the Analysis of Short Time Series. PASP 113,

86-97. https://doi.org/10.1086/317967

Wang, Q.,

Tenhunen, J.D. 2004. Vegetation mapping with

multitemporal NDVI in North Eastern China Transect (NECT). International

Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 6: 17-31. https://doi.org/10.1016/j.jag.2004.07.002

Wang, S., Zhou, L., Chen, J., Ju, W., Feng, X., Wu, W. 2011.

Relationships between net primary productivity and stand age for several forest

types and their influence on China’s carbon balance. Journal of

Environmental Management 92: 1651-1662. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.01.024

Wang, Y., Sun, Y., Cao, X., Wang, Y., Zhang, W., Cheng, X. 2023. A

review of regional and Global scale Land Use/Land Cover (LULC) mapping products

generated from satellite remote sensing. ISPRS Journal of Photogrammetry and

Remote Sensing 206: 311-334. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2023.11.014

Young, D.J.N., Estes, B.L., Gross, S., Wuenschel, A., Restaino, C.,

Meyer, M.D. 2023. Effectiveness of forest density reduction treatments for

increasing drought resistance of ponderosa pine growth. Ecological

Applications 33. https://doi.org/10.1002/eap.2854

Zellou, B., El Moçayd, N., EL Houcine, B. 2023. Review

article: Towards improved drought prediction in the Mediterranean region -

Modeling approaches and future directions. Natural Hazards and Earth System

Sciences 23: 3543-3583. https://doi.org/10.5194/nhess-23-3543-2023

Anexo / Appendix

Figuras A1-A7 / Figures A1-A7

Figura A1. Clasificación de los tipos de

bosque de Q. ilex en base a la densidad de arbolado.

Figure A1. Classification of Q. ilex forest type based on tree density.

Figura A2. Coeficiente

de correlación de Spearman de todas las variables. AIm: Índice de

Aridez de Martonne; NDVImax: Índice de Diferencia Normalizada de la

Vegetación (máximo anual); NDVImedio: Índice de Diferencia

Normalizada de la Vegetación (media anual); NDVImin: Índice de

Diferencia Normalizada de la Vegetación (mínimo anual); LSTmax:

Temperatura Superficial (máxima anual); LSTmean: Temperatura

superficial (media anual); LSTmin: Temperatura Superficial (mínima

anual); VCI: Índice de las Condiciones de la Vegetación; TCI: Índice de las

Condiciones de Temperatura; VHI: Índice de Salud de la Vegetación; EVImax:

Índice de Vegetación Mejorado (máximo anual); EVImedio: Índice de

Vegetación Mejorado (media anual); ; EVImin: Índice de

Vegetación Mejorado (mínimo anual).

Figure A2. Spearman rank correlation for the variables. AIm:

Martonne Aridity Index; NDVImax: Normalized Difference Vegetation

Index (annual maximum); NDVImedio: Normalized Difference Vegetation

Index (annual mean); NDVImin: Normalized Difference Vegetation Index

(annual minimum); LSTmax: Land Surface Temperature (annual maximum);

LSTmean: Land Surface Temperature (annual mean); LSTmin:

Land Surface Temperature (annual minimum); VCI: Vegetation Condition Index;

TCI: Temperature Condition Index; VHI: Vegetation Health Index. EVImax:

Enhanced Vegetation Index (annual maximum); EVImedio: Enhanced

Vegetation Index (annual mean); EVImin: Enhanced Vegetation

Index (annual minimum); VHI: Vegetation Health Index.

Figura A3. Porcentaje explicado de los

componentes principales del análisis PCA realizado.

Figure A3. Explained percentage of the principal components from the performed

PCA analysis.

Figura A4. Contribución de las variables

a los dos principales componentes del análisis.

Figure A4. Contribution of the variables to

the first two principal components of the analysis.

Figura A5. Análisis de componentes principales

de las variables seleccionadas para la diferenciación de tipos de bosque.

Diferentes letras indican una diferencia estadística (P<0.05) entre grupos.

Figure A5. Principal

components analysis (PCA) of the selected variables for forest type

differentiation. Different letters indicate a statistical difference

(P<0.05) between groups.

Figura A6. Análisis de correlación

cruzada del NDVImáx (A) y EVImáx (B) con respecto a la

precipitación por tipo de bosque.