Introducción

Los herbarios son infraestructuras científicas donde se

conservan colecciones vegetales en forma de pliegos, que son muestras

deshidratadas, prensadas, etiquetadas y custodiadas en una instalación diseñada

para tal fin (Paton et al. 2020). Además de la

conservación de pliegos, los herbarios desarrollan otras funciones como la

difusión de la información, la restauración de las muestras y la promoción de

la investigación en taxonomía, sistemática, ecología y medio ambiente (Delnatte 2015). Un pliego de herbario aporta

información geográfica, ecológica, fenológica, fenotípica e histórica,

contenida tanto en la propia muestra vegetal como en los datos de la etiqueta y

su equivalente en los metadatos almacenados digitalmente. Los datos de fecha de

recolección, localización precisa, hábitat, estado fenológico, morfología o

interacciones bióticas son particularmente útiles para estudios de sistemática

y biogeografía (Greve et al. 2016; Lang

et al. 2019). Además, el pliego es el testimonio de una planta recogida en

un lugar y un momento, lo que permite estudiar posibles cambios adaptativos o

biogeográficos, una información importante en factores de cambio global como

las invasiones biológicas, el cambio climático, la destrucción de hábitats y la

contaminación (Funk 2003; Lang et al.

2019).

En el caso de las plantas invasoras, el estudio de los

pliegos disponibles en herbarios permite establecer una cronología del proceso

de invasión y su dinámica poblacional desde los primeros registros en un

territorio hasta el momento actual, y predecir su expansión en dicho territorio

(Exposito-Alonso et al. 2018; Magona et al. 2018). La reconstrucción del proceso de

invasión permite identificar las características de la especie que explican su

éxito como invasora, mejorar el conocimiento sobre su biología y localizar

factores ambientales que expliquen el comportamiento invasor. Esta información

tiene aplicación directa en el diseño de acciones de prevención y gestión (Vilà et al. 2011; Aikio et al. 2012;

Dodd et al. 2016). La información contenida en los

pliegos también puede establecer el origen de una invasora, como en el caso de Arundo

donax (Poaceae), una especie invasora en Europa, Oceanía, África y América,

donde la secuenciación del ADN a partir de ejemplares recolectados en campo y

de pliegos de herbario permitió precisar el origen de las poblaciones europeas

(Hardion et al. 2014).

De los pliegos también se puede obtener información acerca

de las interacciones de las plantas con parásitos, patógenos o herbívoros (Lang et al. 2019). Al igual que ocurre con los procesos de

invasión, la presencia de parásitos en pliegos permite datar y localizar el

origen y documentar cambios en la dinámica de la interacción (Meineke y Davies 2018). De esta forma se ha podido

determinar el origen de herbívoros que atacan a plantas invasoras, como el caso

del lepidóptero Cameraria ohridella (Deschka and Dimić, 1986)

(Gracillariidae), que se alimenta de las hojas de Aesculus hippocastanum

L. (Sapindaceae). La identidad, el origen y la dinámica temporal de la especie

invasora pudo evaluarse a partir de las muestras de herbario y la secuenciación

de su ADN (Lees et al. 2011).

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn (Poaceae) es

una gramínea herbácea perenne de gran porte, que florece formando grandes

panículas en forma de plumero que pueden superar cuatro metros de altura (Harradine 1991; Herrera y

Campos 2006; Lázaro-Lobo et al. 2024b). Esta

floración característica le confiere un gran valor ornamental, motivo por el

que se introdujo en diferentes lugares como Estados Unidos, Europa, Sudáfrica o

Australia desde su área nativa en Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay

y Brasil (Astegiano 1995; Lázaro-Lobo et al. 2024b). Las inflorescencias

secas y la planta viva para uso ornamental se introdujeron en Europa y

popularizaron por su vistosidad en los siglos XIX y XX (Lambrinos

2001; Domingues y Freitas 2002).

Actualmente, C.

selloana se encuentra naturalizada en gran parte del sur de Europa,

incluyendo las áreas costeras peninsulares, y presenta un comportamiento

manifiestamente invasor con tendencia expansiva (Sanz

Elorza et al. 2004; Herrera y Campos 2006; Tarabon et al. 2018; Pardo-Primoy

y Fagúndez 2019). En España, el primer registro de la especie como planta

espontánea no cultivada data de 1953 en la bahía de Santander, Cantabria (Herrera y Campos 2006). En Galicia las primeras

citas son de principios de los años 80 (González 1988);

en otras comunidades, no hay referencias claras o son más tardías (Sanz Elorza et al. 2004).

En las áreas

invadidas, Cortaderia selloana se reconoce como una de las especies

exóticas invasoras más dañinas presentes en España, por impacto en el paisaje,

la salud humana y la biodiversidad (Fagúndez y

Barrada 2007). La especie invade y modifica medios naturales como

matorrales templados, zonas fluviales, dunas y marismas (Sanz Elorza et al. 2004; Herrera

y Campos 2006). Sin embargo, generalmente se desarrolla en hábitats

antrópicos, donde puede formar comunidades monoespecíficas, asociadas a

infraestructuras viarias como carreteras y autovías, zonas industriales o

periurbanas (Fagúndez y Lema 2019; Pardo-Primoy y Fagúndez 2019). También

colonizan cultivos, prados transformados o repoblaciones, en sistemas ruderales

o sometidos a perturbaciones como incendios o procesos erosivos (Fagúndez y Lema 2019; Pardo-Primoy y Fagúndez 2019).

La gran capacidad de dispersión y colonización de C.

selloana se explica por el éxito de su reproducción sexual. La especie

presenta ginodioecia, con individuos hermafroditas que forman grandes

cantidades de polen y, raramente, frutos (Connor 1973)

e individuos femeninos que producen grandes cantidades de frutos en forma de

cariópside que se dispersan por el viento asistidos por el lema, que es

persistente y peloso (Knowles y Ecroyd 1985; Herrera y Campos 2006). Recientemente se ha

descrito Spanolepis selloanae Gagné, un díptero cecidómido asociado a C.

selloana que evita la formación de semillas y que muestra altos valores de

prevalencia (Fagúndez et al. 2021). Este díptero se

encuentra en la actualidad al menos en el norte y noroeste de España, y toda la

costa de Portugal (Fagúndez et al. 2021; Roldão Almeida et al. 2023; Lázaro-Lobo et al. 2024b), pero se desconoce su

origen y su distribución a escala global.

En este estudio se analizó el material depositado en los

herbarios ibéricos para la identificación del proceso de introducción e

invasión de C. selloana. La información contenida en el etiquetado y el

propio pliego puede ayudar a determinar posibles cambios o momentos clave en el

proceso de invasión. Por esta razón, es particularmente importante la

distribución espacial y temporal de los pliegos, así como la información sobre

el hábitat donde se recogió la especie. Además, se exploró la presencia del

cecidómido S. selloanae asociada a las inflorescencias, para determinar

si el proceso de colonización del díptero se produjo en paralelo al de la

planta hospedadora o en un evento independiente.

Es necesario evaluar el papel de los herbarios en el estudio

de las plantas, porque son infraestructuras que se encuentran en un momento

crítico a nivel global (Crisci et al. 2020). En este

caso de estudio se evalúan las necesidades específicas de gestión de los

pliegos de las plantas invasoras, una herramienta con un gran potencial para

mejorar el conocimiento de las dinámicas de naturalización, expansión y

colonización o de las asociaciones bióticas con organismos que pueden ser

potenciales agentes de control biológico.

Material y métodos

El protocolo de intercambio de material entre herbarios

establece el uso público con fines científicos de las colecciones, incluidos

los intercambios entre instituciones. Por esta razón, las consultas y

solicitudes se realizaron a través del herbario de la Universidade de Santiago

de Compostela o herbario SANT según el acrónimo asignado y recogido en el

código internacional Index Herbariorum (https://sweetgum.nybg.org/science/ih/).

Se solicitó información a 36 herbarios ibéricos y, en los que se confirmó la

disponibilidad de pliegos de C. selloana, se cursó la solicitud de

intercambio correspondiente según los modelos proporcionados por cada herbario.

Dos herbarios se consultaron en persona (SANT y SEV) y el resto envió su

material a las instalaciones del herbario SANT, donde se custodiaron los

pliegos hasta completar el estudio. A su recepción, los pliegos se congelaron

durante al menos dos semanas. Se tomaron fotografías de todos los pliegos,

incluyendo detalles de los caracteres clave de las espiguillas. Para cada

pliego se confirmó la identificación, se determinó el sexo y el estado

fenológico de la inflorescencia. En los pliegos en que se constató la presencia

de S. selloanae, se realizó un recuento de larvas sobre una muestra

aleatoria de 50 flores, para calcular su prevalencia (Fagúndez

et al. 2021).

A cada pliego se le asignó un identificador, formado por el

acrónimo del herbario de procedencia y el número de pliego. Se creó una base de

datos con las medidas obtenidas de la observación de la muestra y de la

información incluida en la etiqueta. Las variables registradas y las categorías

asignadas se recogen en la Tabla 1.

El análisis de las

interacciones entre las variables estudiadas (Tabla 1)

se realizó mediante la construcción de tablas de contingencia para cada par de

variables y el contraste de χ2, excepto en los casos en los que

existían valores bajos o ceros en las frecuencias de algunas combinaciones.

Para la realización de la cartografía se utilizó el programa QGIS en su versión

3.10. Las pruebas estadísticas se realizaron con el paquete “gmodels”

implementado en R (Warnes et al. 2024).

Tabla 1. Variables estudiadas en los pliegos de Cortaderia

selloana de herbarios ibéricos.

Table 1. Studied variables of the Cortaderia

selloana iberian herbarium data.

Resultados

De las solicitudes de información realizadas a 36 herbarios,

se obtuvo respuesta de 29. Ocho herbarios manifestaron no tener ningún pliego

de C. selloana en su colección. A los herbarios que contaban con pliegos

de la especie, se les envió la solicitud oficial a través del herbario SANT. Se

recibieron o estudiaron un total de 159 pliegos de C. selloana de 21

herbarios ibéricos (Tabla 2). Cuatro pliegos

provenientes de dos herbarios presentaban un error en la identificación; dos se

identificaron como Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone y dos como Tripidium

ravennae (L.) Scholz. Se adjuntó la correspondiente etiqueta de revisión al

pliego antes de su devolución. Tres pliegos de tres herbarios distintos se

descartaron por provenir de fuera de la península ibérica, dos se recogieron en

Brasil y uno en las Islas Canarias. Otros dos pliegos con un único código

contenían material de más de una planta y se trataron como muestras

independientes en los análisis. Por tanto, los siguientes resultados se

refieren a un total de 155 pliegos de C. selloana recogidos en el

territorio de la península ibérica (Tabla 2; Fig. 1 y Fig. 2).

Tabla 2.

Herbarios consultados en este estudio.

Table 2. Consulted herbaria on this study.

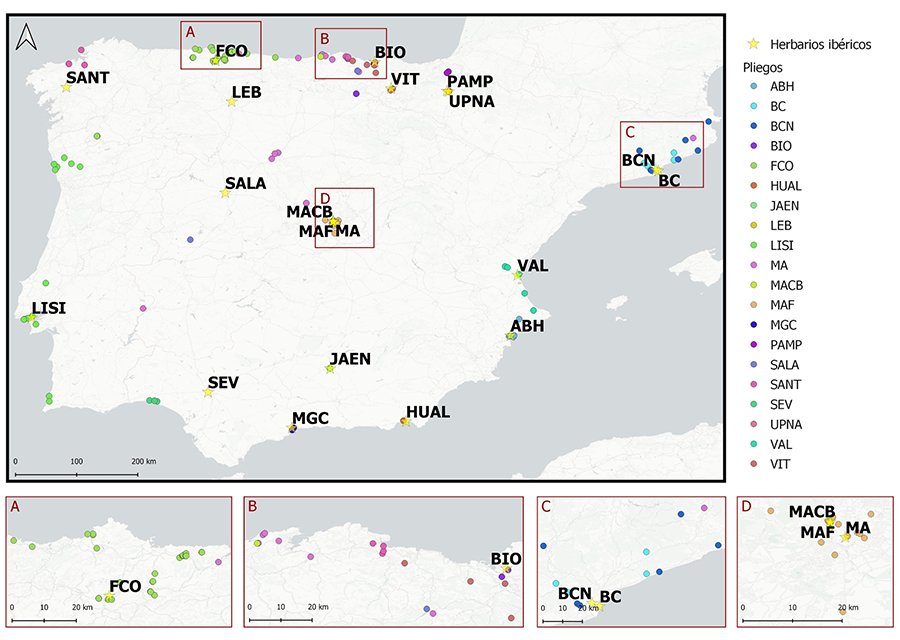

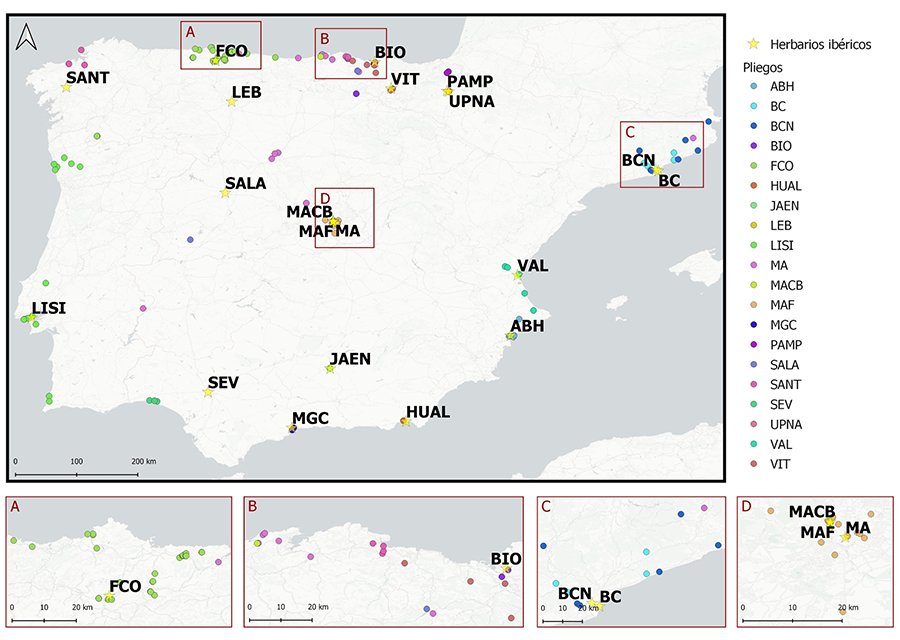

Figura 1.

Localización de los pliegos de Cortaderia selloana y su herbario de

procedencia. Se observa cómo, de forma general, los pliegos se agrupan en torno

a su herbario de origen. (A) Los pliegos del herbario FCO (verde) se

agrupan en torno al herbario, a lo largo de Asturias. (B) Pliegos del

herbario MA (rosa), BIO (morado) y VIT (marrón) distribuidos por el norte

peninsular. (C) Pliegos del herbario MA (rosa), BCN (azul oscuro) y BC

(celeste) distribuidos por Cataluña. (D) Pliegos del herbario MAF (naranja)

distribuidos por el centro peninsular.

Figure 1. Cortaderia selloana herbarium data locations and their herbarium of origin. It can be

appreciated how, mostly, herbarium data are collected close to the herbarium of

origin. (A) FCO

herbarium data (green) grouped around the herbarium, located in Asturias. (B) MA, BIO and VIT herbarium data (pink,

purple, brown) located along the north of the Iberian Peninsula. (C) MA, BCN and BC herbarium data (pink,

dark blue, light blue) located along the north-east of the Iberian Peninsula in

Catalonia. (D) MAF

herbarium data (orange) located in the centre of the Iberian Peninsula.

![Distribución por década de los pliegos de Cortaderia selloana según el carácter invasor [cultivado (rosa), naturalizado (verde) o indeterminado (azul)] y el sexo [femenino (triángulo), hermafrodita (estrella) o indeterminado (cuadrado)].](https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/download/3014/version/2642/1984/17545/3014-Figura2_web.png)

Figura 2. Distribución por década de los

pliegos de Cortaderia selloana según el carácter invasor [cultivado

(rosa), naturalizado (verde) o indeterminado (azul)] y el sexo [femenino

(triángulo), hermafrodita (estrella) o indeterminado (cuadrado)].

Figure 2.

Distribution of Cortaderia selloana herbarium sheets per decade according to their invasiveness

[cultivated (pink), naturalised (green) or indeterminate (blue)] and sex

[female (triangle), hermaphrodite (star) or indeterminate (square)].

Los pliegos estudiados se recogieron en un periodo que

abarca más de 100 años. El pliego más antiguo de C. selloana procedente

de la península ibérica es un ejemplar femenino recogido en San Martí Sapresa

(Girona) en 1908 y que se conserva en el herbario BCN. La etiqueta original del

pliego aporta poca información, pero incluye una abreviatura (cult.) que parece

indicar un origen de cultivo. Únicamente siete pliegos (4.5 %) son

anteriores a 1980, aunque otros tres que no pudieron datarse son probablemente

anteriores a esta fecha. Otros 30 pliegos se recogieron en las dos últimas

décadas del siglo XX, el resto se recogieron a partir del año 2000. Tres

pliegos (1.9 %) incluían material exclusivamente vegetativo, por lo que no

se determinó su sexo. De los restantes, 107 se identificaron como femeninos (69.0 %)

y 45 como hermafroditas (29.0 %). Ningún pliego recogía esta información

en su etiqueta. Para la fenología de las plantas en flor, de los 152 pliegos en

estadio reproductivo (femeninos o hermafroditas), 64 se categorizaron como

floración temprana (42.1 %), 64 como floración tardía (42.1 %) y en

24 pliegos las inflorescencias se encontraban vacías (15.8 %). Las pruebas

chi-cuadrado mostraron una asociación estadísticamente significativa entre las

variables Sexo y Fenología (χ2 = 16.521; g.l. = 2; p = 0.0002),

con mayor frecuencia de lo esperado de pliegos femeninos con floración tardía

(56) y menor en hermafroditas (8).

En 114 pliegos (73.5 %) se establece de forma clara el

carácter espontáneo de la planta en la etiqueta. En otros 26 pliegos (16.8 %)

se indica procedencia de jardín o cultivo. En los 15 pliegos restantes (9.7 %)

no se constata en la etiqueta si el ejemplar recogido se encontraba

naturalizado o cultivado. Sin considerar estos pliegos indeterminados ni los

vegetativos, se observó una asociación entre las variables Sexo y Origen (χ2

= 4.326; g.l. = 1; p = 0.0375), con mayor frecuencia de lo esperado en

pliegos femeninos naturalizados y en pliegos hermafroditas de cultivo.

La distribución geográfica de los pliegos es sólo

parcialmente coincidente con la distribución actual de la especie naturalizada

(Fig. 1). El mayor número de pliegos de C.

selloana se recogieron en el Cantábrico, a lo largo de gran parte de la

costa e interior del País Vasco, Cantabria y Asturias, y en la costa de

Cataluña. En el interior peninsular se obtuvieron pocas muestras, las más

numerosas de la provincia de Madrid, principalmente como cultivadas, y de

Segovia y Valladolid, como naturalizadas. Portugal está poco representado con

pliegos de tres áreas en el entorno de Porto, Lisboa y Algarve, aunque

únicamente se recibieron pliegos de un herbario portugués (LISI).

Se han encontrado larvas de S.

selloanae en 38 de los 155 pliegos analizados (24.5 %), 35

provenientes de Asturias y depositados en el herbario FCO, y tres de Porto y

Braga, en Portugal, depositados en el herbario LISI. Todas las larvas se

localizaron en pliegos femeninos, con una frecuencia de infección del 35.5 %

de los 107 pliegos femeninos totales (Fig. 3).

Seis pliegos infectados se recogieron en 2018 (15.7 %), y el resto en 2021

(84.2 %). Todos los pliegos infectados se identificaron como fenología

tardía, es decir, en fructificación, excepto uno en fenología temprana, que

presenta ovarios no transformados en las flores. La prevalencia media en las

inflorescencias infectadas, medido en porcentaje de flores con larva sobre un

total de 50, fue de un 84.9 %, con una desviación estándar de 8.056, y un

rango entre el 36 % y el 100 %.

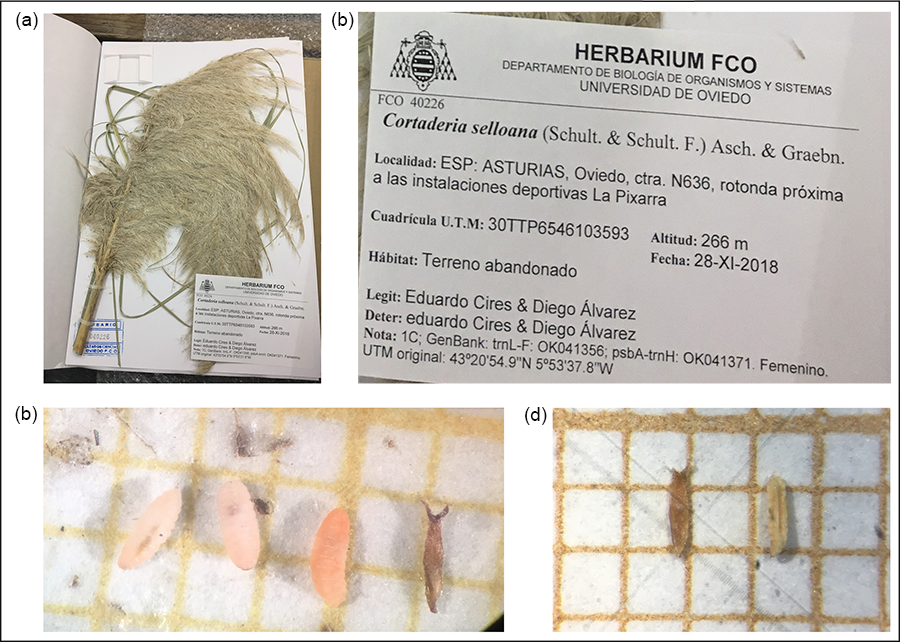

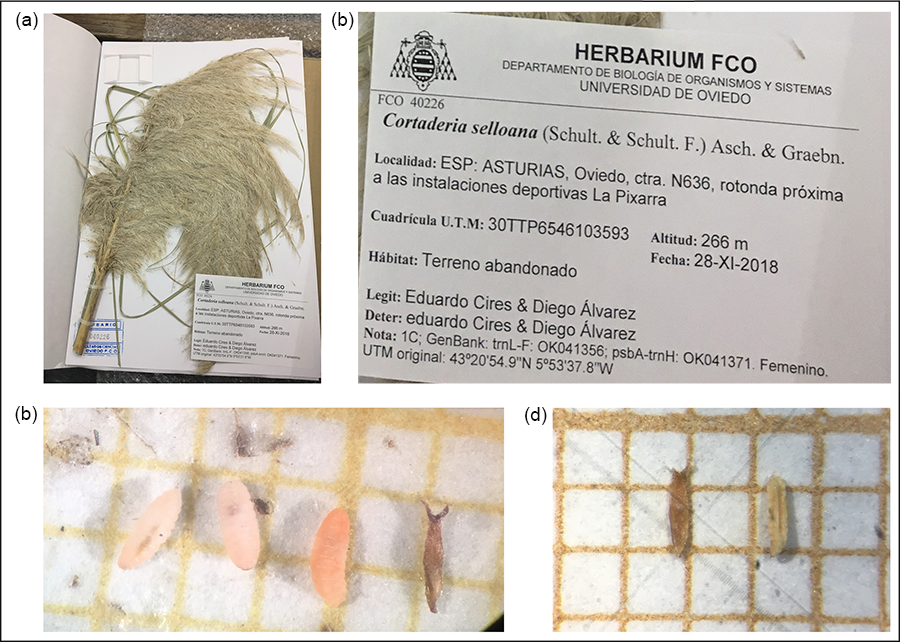

Figura 3. Ejemplo de

las distintas imágenes tomadas de los ejemplares recibidos en el herbario SANT

para la realización del estudio. Se tomaron dos fotografías de cada pliego: una

visión general del individuo del pliego (a) y otra en detalle de la

etiqueta del pliego (b). En caso de presencia de Spanolepis selloanae

también se tomaron fotografías de las larvas (c) [en la imagen se pueden

observar la similitud en tamaño entre tres larvas de S. selloanae (izquierda)

en comparación con una cariópside de C. selloana (derecha)]. En algunos

casos no se pudo confirmar la presencia de S. selloanae en las a partir

de los pliegos de herbario debido al deterioro de las muestras (d) [en

la imagen se puede observar una cariópside de C. selloana (izquierda)

junto a una muestra indeterminada (derecha)].

Figure 3.

Example of the variety of images taken of the herbaria specimen received at

SANT herbarium for the present study. Two pictures were taken of each specimen:

a general overview of the herbarium material received (a) and a closeup of the information

associated with said specimen (b). In relation to the presence of Spanolepis

selloanae, pictures of the larvae were also taken (c) [here depicted the similarities in

size between S. selloanae larvae (left) and C.

selloana caryopsis (right)]. In some cases, the presence

of S. selloanae could

not be confirmed due to sample decay (d) [here depicted C. selloana caryopsis (left) opposed to an undetermined sample (right)].

Discusión

En este trabajo se ha demostrado la utilidad de los pliegos

de herbario, revisados físicamente mediante el procedimiento de solicitud y

préstamo entre herbarios, para describir diferentes aspectos de la invasión de C.

selloana en la península ibérica. Esta especie exótica invasora tiene una

dinámica de expansión elevada y se han señalado los múltiples riesgos que

conlleva la colonización de nuevas áreas (Álvarez Arbesú y González Rodríguez

2023; Cires et al. 2022). La representatividad de

la información obtenida de los pliegos es escasa, considerando la amplia

distribución geográfica y la escala temporal de la invasión. Se han estudiado

155 pliegos, en su mayoría distribuidos en el entorno de los herbarios de referencia

(Fig. 2), con áreas extensas invadidas por la

especie apenas representadas teniendo en cuenta la distribución actual de la

especie en la península ibérica (Roldão Almeida et

al. 2020; Lázaro-Lobo et al. 2024b). También

hay periodos clave en la dinámica temporal de la invasión sin apenas

representación como los 37 pliegos anteriores al 2000, un periodo en que se

produjo la mayor expansión de la especie (Sanz Elorza

et al. 2004). Por ejemplo, en Galicia la especie es muy frecuente en las

áreas costeras y también está presente en zonas del interior (Fagúndez y Barrada 2007). Mediante el uso de

imágenes geolocalizadas de acceso libre y observaciones de campo, se estableció

la presencia de la especie en 59 polígonos industriales de Galicia, con una

tasa de colonización de 1,86 nuevos polígonos al año (Pardo-Primoy y Fagúndez 2019). Sin embargo,

sólo se recibieron cinco pliegos de poblaciones naturalizadas de C. selloana

recolectados en la comunidad gallega. En parte, esto se explica porque las

colecciones de organismos como los herbarios tienden a la sobrerrepresentación

de las especies raras, endémicas y amenazadas, mientras que especies comunes o

introducidas se encuentran infrarrepresentadas (James et

al. 2018).

La relevancia de los herbarios como fuente de información

sobre la distribución de las especies ha variado históricamente. La

digitalización ha facilitado el intercambio de la información contenida en los

herbarios, tanto en forma de bases de datos como de imágenes de los pliegos (James et al. 2018; Borges et al.

2020). Sin embargo, nuevas herramientas de ciencia ciudadana han surgido

como alternativa para la toma de datos de presencia y geolocalización de

especies, especialmente para las especies invasoras que pueden variar su área

de expansión en un corto espacio de tiempo. Por ejemplo, la plataforma

iNaturalist (Matheson 2014) muestra 3899 registros de

C. selloana en la península ibérica (a 15 de marzo de 2025), obtenidas

por 1189 observadores y confirmadas por 457 identificadores. Los registros se

incluyeron a partir de septiembre de 2014, aunque la plataforma admite fechas

de observación anteriores al registro. Este tipo de sistemas permite establecer

la distribución actual de forma rápida y accesible y se ha demostrado su

utilidad para la vigilancia y alerta temprana de especies invasoras (César de Sá et al. 2019), involucrando al público

interesado y aumentando su implicación en la problemática de las invasiones

biológicas (Cordeiro et al. 2020). Al contrario de

lo que ocurre con el material de herbario, los registros de plantas invasoras

tienden a registrarse más que las nativas en las plataformas de ciencia

ciudadana (Dimson et al. 2023).

En este estudio se demuestra que los herbarios tienen otras

prestaciones que demuestran su utilidad frente a fuentes de datos alternativas.

Por ejemplo, la identidad taxonómica de diferentes especies próximas requiere

un análisis de detalle sobre pliego de herbario, frente a fotografías,

observaciones u otras fuentes indirectas como aplicaciones para la

identificación que pueden dar lugar a confusión (White et

al. 2023). En el caso de C. selloana, la identificación frente a la

especie próxima C. jubata (Lemoine) Stapf, considerado en una propuesta

alternativa como subespecie de C. selloana, requiere la

evaluación de un conjunto de caracteres de diagnóstico (Testoni y Villamil 2014). Este estudio permitió

descartar la presencia de C. jubata entre las muestras

recolectadas, y confirma que no hay evidencia de la presencia de esta especie

en la península ibérica. Esta segunda subespecie se caracteriza por su

reproducción apomíctica, y aunque no existen citas confirmadas de la especie

naturalizada en Europa, su presencia en otros lugares como California, en

Estados Unidos, demuestra su capacidad invasora y el riesgo que supondría su

introducción en Europa (Stanton y DiTomaso 2004;

Okada et al. 2009).

En la distribución de las diferentes variables de sexo,

fenología y origen de los pliegos estudiados, se observaron diferentes

variaciones y combinaciones de los estados de las plantas. La frecuencia de los

pliegos hermafroditas provenientes de cultivo fue mayor de lo esperado, al

contrario de los femeninos. Este resultado no se corresponde con la afirmación

de que las plantas cultivadas como ornamentales son principalmente femeninas,

por la mayor espectacularidad de sus inflorescencias (Roldão Almeida et al. 2023), aunque el número de

pliegos es bajo y no permite extraer conclusiones generales. Otras asociaciones

observadas, como la relación entre fenología y sexo, puede ser el resultado de

un sesgo en la recolección del material, algo frecuente en un muestreo no

sistemático como el que ha dado origen a la mayor parte de las colecciones

botánicas (Meyer et al. 2016). Los resultados podrían

indicar que las plantas femeninas se recogen más en la dispersión, cuando las

inflorescencias están abiertas y son más visibles, pero las masculinas se

recogen en estadio temprano porque al madurar pierden volumen y son menos vistosas.

El análisis de los pliegos también permite realizar

prospecciones de patógenos, parásitos, y otra fauna asociada que pueda dejar

algún rastro en las plantas. El análisis confirmó la ausencia de S.

selloanae en todos los pliegos anteriores a 2018 en plantas de cualquier

sexo o estado de maduración, lo que permite establecer la llegada reciente del

díptero a la península ibérica, un aspecto que únicamente puede demostrarse con

la observación de detalle de las inflorescencias. Nuestros resultados también

confirman la alta frecuencia y prevalencia del díptero que se ha descrito para

Galicia (Fagúndez et al. 2021), Asturias (Lázaro-Lobo et al. 2024a) y el norte de Portugal (Roldão Almeida et al. 2023). Este resultado es

coherente con un posible evento de introducción y rápida colonización gracias a

la continuidad de las poblaciones de C. selloana ligadas a grandes vías

de comunicación.

Conclusiones

Los pliegos de herbario tienen un gran potencial para el

estudio de las especies exóticas invasoras en aspectos como la caracterización

genética o la presencia de enemigos naturales asociados. Sin embargo, la planta

invasora C. selloana está infrarrepresentada en los herbarios de la península

ibérica, teniendo en cuenta su distribución espacial y temporal, y es posible

que esta situación sea similar en otras plantas invasoras. Por el contrario, la

recogida de datos por medio de plataformas de ciencia ciudadana como iNaturalist

y otros medios de imágenes remotas pueden aportar un gran volumen de datos y

ser muy útiles en la alerta temprana de las invasiones. Frente a esto, la

recolección de material de especies exóticas y su preparación e inclusión en

los herbarios públicos es una actividad que proporciona información

complementaria insustituible. Proponemos el desarrollo de planes específicos

debidamente financiados con botánicos profesionales, para la realización de

prospecciones periódicas y recolecciones sistemáticas de especies introducidas,

naturalizadas e invasoras. El material debe ser representativo de las

diferentes etapas de desarrollo y otros factores como el sexo en el caso de

plantas dioicas, y recoger la información precisa respecto al grado de

naturalidad de la población. Esta valiosa fuente de información es clave para

garantizar la identidad taxonómica, caracterizar las dinámicas de invasión y

otros aspectos como potenciales estudios genéticos o la búsqueda de enemigos

naturales que puedan servir en el futuro como agentes de control biológico.

Contribución de los autores

Teresa Moreno realizó el trabajo experimental. Jaime

Fagúndez diseñó y dirigió el trabajo, y ambos autores contribuyeron a la

elaboración del artículo.

Disponibilidad de datos y código

Los datos son públicos. La información de los pliegos puede

accederse a través de gbif España y repositorios propios.

Financiación, permisos requeridos, potenciales

conflictos de interés y agradecimientos

Los autores/as declaran no tener ningún conflicto de

intereses.

Los autores quieren agradecer a los técnicos y responsables

de los herbarios contactados por su buena disposición y ayuda. En concreto,

agradecemos a M.B. Crespo Villalba (ABH), F.J. Rejos (AH), N. Ibáñez (BC), J.

Vicens Fandos (BCN), I. García Mijangos (BIO), E. Cires (FCO), C. Salazar

Mendías (JAEN), E. Giménez Luque (HUAL), E. Alfaro Saiz (LEB), P.M.R. Arsénio

(LISI), L. Medina (MA), F.J. Cabezas (MACB), J. Pizarro (MAF), J. García

Sánchez (MGC), M. Imas Lecumberri (PAMP), J. Hernández García (SALA), D.G. San

León (SANT), F.J. Salgueiro González (SEV), J. Peralta de Andrés (UPNA), J.

Riera Vicent (VAL) y P. Heras (VIT). Sirva este artículo como un homenaje a los

botánicos y técnicos y las instituciones que han mantenido la actividad de los

herbarios ibéricos a pesar de las dificultades estructurales que deben

afrontar.

Referencias

Aikio, S., Duncan, R.P., Hulme, P.E.

2012. The vulnerability of habitats to plant invasion:

disentangling the roles of propagule pressure, time and sampling effort. Global

Ecology and Biogeography 21: 778–786. https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2011.00711.x

Álvarez

Arbesú, R.L., González Rodríguez, G. 2023. Viabilidad de la semilla de Cortaderia

selloana en el Principado de Asturias. Naturalia Cantabricae 11:

1-9.

Astegiano, M.E., Anton, A.M.,

Connor, H.E. 1995. Sinopsis del género Cortaderia (Poaceae) en

Argentina. Darwiniana: 43-51.

Borges, L.M., Reis, V.C., Izbicki, R. 2020. Schrödinger's phenotypes:

Herbarium specimens show two‐dimensional images are both good and (not so) bad sources of

morphological data. Methods in Ecology and Evolution 11(10): 1296-1308. https://doi.org/10.1111/2041-210x.13450

César de Sá, N., Marchante, H., Marchante, E., Cabral, J.A., Honrado, J.P.,

Vicente, J.R. 2019. Can citizen science data guide the surveillance of invasive

plants? A model-based test with Acacia trees in Portugal. Biological

Invasions, 21(6): 2127-2141. https://doi.org/10.1007/s10530-019-01962-6

Cires, E., Rafael, D.A.,

González-Toral, C., Cuesta, C. 2022. A preliminary assessment

of the genetic structure of the invasive plant Cortaderia selloana

(Poaceae) in the Iberian Peninsula. Biologia, 77(1): 55-60. https://doi.org/10.1007/s11756-021-00922-7

Connor, H. E. 1973. Breeding systems in Cortaderia (Gramineae). Evolution

27: 663–678. https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.1973.tb00714.x

Cordeiro, B., Marchante, H.,

Castro, P., Marchante, E. 2020. Does public awareness about

invasive plants pays off? An analysis of knowledge and perceptions of

environmentally aware citizens in Portugal. Biological Invasions 22(7):

2267-2281. https://doi.org/10.1007/s10530-020-02247-z

Crisci, J.V., Katinas, L., Apodaca, M.J., Hoch, P.C. 2020. The end of botany. Trends in Plant Science, 25(12), 1173-1176. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2020.09.012

Delnatte, C. 2015. Sobre la utilidad de los herbarios. Boletín de

la AHIM 17: 19-22.

Dimson, M., Berio Fortini, L.,

Tingley, M.W., Gillespie, T.W. 2023. Citizen science can

complement professional invasive plant surveys and improve estimates of

suitable habitat. Diversity and Distributions 29(9): 1141-1156. https://doi.org/10.1111/ddi.13749

Dodd, A.J., McCarthy, M.A., Ainsworth, N., Burgman, M.A. 2016.

Identifying hotspots of alien plant naturalisation in Australia: approaches and

predictions. Biological Invasions 18: 631–645. https://doi.org/10.1007/s10530-015-1035-8

Domingues,

J., Freitas, H. 2002. Acerca de algunas

plantas vasculares invasoras en Portugal continental. Studia botanica

21: 27-35.

Exposito-Alonso, M.,

Becker, C., Schuenemann, V.J., Reiter, E., Setzer, C., Slovak, R., Brachi, B.,

et al. 2018. The rate and potential relevance of new mutations

in a colonizing plant lineage. PLoS Genetics 14: e1007155. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1007155

Fagúndez, J., Barrada, M.

2007. Plantas invasoras de Galicia. Bioloxía, distribución e métodos de

control. Xunta de Galicia.

Fagúndez, J.,

Lema, M. 2019. A competition experiment of an

invasive alien grass and two native species: are functionally similar species

better competitors? Biological Invasions 21(12): 3619-3631. https://doi.org/10.1007/s10530-019-02073-y

Fagúndez, J., Gagné, R.J., Vila, M. 2021. A new gall

midge species (Diptera, Cecidomyiidae) as a potential candidate for biological

control of the invasive plant Cortaderia selloana (Poaceae). Phytoparasitica

49: 229–241. https://doi.org/10.1007/s12600-020-00844-1

Funk, V. 2003. The importance of herbaria. Plant Science Bulletin

49(3): 94-95.

González, E. 1988. Flora

alóctona gallega. Universidade de

Santiago de Compostela, España.

Greve, M., Lykke, A.M., Fagg, C.W., Gereau, R.E., Lewis, G.P., Marchant,

R., Marshall, A.R., et al. 2016. Realising the

potential of herbarium records for conservation biology. South African

Journal of Botany, 105: 317-323. http://dx.doi.org/10.1016/j.sajb.2016.03.017

Hardion, L., Verlaque, R., Saltonstall, K., Leriche,

A., Vila, B. 2014. Origin of the

invasive Arundo donax (Poaceae): a trans-Asian expedition in herbaria. Annals

of Botany, 114: 455-462. https://doi:10.1093/aob/mcu143

Harradine, A.R. 1991. The impact of pampas grasses as weeds in southern

Australia. Plant Protection Quarterly 6(3): 111-115. https://caws.org.nz/PPQ567/PPQ%2006-3%20pp111-115%20Harradine.pdf

Herrera, M., Campos, J.A.

2006. El carrizo de la Pampa (Cortaderia selloana) en Bizkaia. Guía práctica

para su control. Instituto de Estudios Territoriales de Bizcaia y

Diputación Foral de Bizkaia, España.

James, S.A., Soltis, P.S., Belbin, L., Chapman, A.D., Nelson, G., Paul,

D.L., Collins, M. 2018. Herbarium data: Global biodiversity and societal

botanical needs for novel research. Applications in plant sciences

6(2): e1024. https://doi.org/10.1002/aps3.1024

Knowles, B.,

Ecroyd, C. 1985. Species of Cortaderia

(pampas grasses and toetoe) in New Zealand. Forest Research Bulletin,

105 https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22061.95209

Lambrinos, J.G. 2001. The expansion history of a sexual

and asexual species of Cortaderia in California, USA. Journal of

Ecology 89: 88–98. https://doi.org/10.1046/j.1365-2745.2001.00524.x

Lang, P.L.M., Willems, F.M., Scheepens, J.F., Burbano, H.A., Bossdorf,

O. 2019. Using herbaria to study global environmental change. New

Phytologist, 221: 110-122. https://doi.org/10.1111/nph.15401

Lázaro-Lobo, A.,

Alonso-Zaldívar, H., Sagrera, S.J.M., del Alba, C.E., Fernández-Pascual, E.,

González-García, V., Jiménez-Alfaro, B. 2024a. Regeneration

niche of Cortaderia selloana in an invaded region: Flower predation,

environmental stress, and transgenerational effects. Plant Stress, 12:

100483. https://doi.org/10.1016/j.stress.2024.100483

Lázaro-Lobo, A., Andrade, B.O., Canavan, K., Ervin, G.N., Essl, F.,

Fernández-Pascual, E., Follak, S., et al. 2024b. Monographs

on invasive plants in Europe N° 8: Cortaderia selloana (Schult. &

Schult. f.) Asch. & Graebn. Botany Letters, 171(4): 383-407. https://doi.org/10.1080/23818107.2024.2367591

Lees, D. C., Lack, H. W., Rougerie, R., Hernandez-Lopez, A., Raus, T.,

Avtzis, N. D., Lopez-Vaamonde, C. 2011. Tracking origins of invasive herbivores

through herbaria and archival DNA: the case of the horse‐chestnut

leaf miner. Frontiers in Ecology and the Environment 9(6):

322-328. https://doi.org/10.1890/100098

Magona, N., Richardson, D.M., Le Roux, J.J., Kritzinger-Klopper, S.,

Wilson, J.R.U. 2018. Even well-studied groups of alien species might be poorly

inventoried: Australian Acacia species in South Africa as a case study.

NeoBiota 39: 1. https://doi.org/10.3897/neobiota.39.23135

Matheson, C.A. 2014. "iNaturalist". Reference Reviews 28

(8): 36-38. https://doi.org/10.1108/RR-07-2014-0203

Meineke, E.K.,

Davies, T.J. 2018. Museum specimens provide novel

insights into changing plant-herbivore interactions. Philosophical

Transactions R. Soc. B 374: 20170393. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2017.0393

Meyer, C., Weigelt, P., Kreft, H. 2016. Multidimensional biases, gaps and

uncertainties in global plant occurrence information. Ecology letters,

19(8): 992-1006. https://doi.org/10.1111/ele.12624

Okada, M., Lyle, M., Jasieniuk, M. 2009. Inferring the introduction

history of the invasive apomictic grass Cortaderia jubata using

microsatellite markers. Diversity and Distributions 15(1): 148-157. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2008.00530.x

Pardo-Primoy,

D., Fagúndez, J. 2019. Assessment of the

distribution and recent spread of the invasive grass Cortaderia selloana

in Industrial Sites in Galicia, NW Spain. Flora, 259: 151465. https://doi.org/10.1016/j.flora.2019.151465

Paton, A., Antonelli, A., Carine, M., Forzza, R. C., Davies, N.,

Demissew, S., Dickie, J. 2020. Plant and fungal collections: Current status,

future perspectives. Plants, People, Planet, 2(5):

499-514. ttps://doi.org/10.1002/ppp3.10141

Roldão Almeida, M., García,

A., García, S., González, F., Herrero, A., Marchante, H., Nepomuceno, H., et

al. 2020. Estrategia Transnacional de lucha contra Cortaderia selloana en el

Arco Atlántico en el marco del proyecto LIFE STOP Cortaderia. Consejería de

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Gobierno de

Cantabria, España. https://lifecoopcortaderia.org/wp-content/uploads/2024/10/ES_Estrategia-Transnacional_STOP-Cortaderia.pdf

Roldão Almeida, M.,

Marchante, E., Marchante, H. 2023. Public perceptions about

the invasive pampas grass, Cortaderia selloana: a case study of

environmentally conscious citizens in Southern Europe. Biological

Invasions, 25(6): 2043-2056. https://doi.org/10.1007/s10530-023-03025-3

Sanz

Elorza, M., Dana, E., Sobrino, E. 2004. Atlas

de las plantas alóctonas invasoras en España. Dirección General para la

Biodiversidad, España. https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_flora_vasc_aloct_invas.html

Stanton,

A.E., DiTomaso, J.M. 2004. Growth response of Cortaderia selloana and

Cortaderia jubata (Poaceae) seedlings to temperature, light, and water. Madrono: 312-321.

Tarabon, S., Bertrand, R., Lavoie, C., Vigouroux, T.,

Isselin-Nondedeu, F. 2018. The effects of climate warming and urbanised areas

on the future distribution of Cortaderia selloana, pampas grass, in

France. Weed Research 58: 413–423. https://doi.org/10.1111/wre.12330

Testoni, D., Villamil, C.B. 2014. Estudios

en el género Cortaderia (Poaceae): I. Sistemática y nomenclatura de la

sect. Cortaderia. Darwiniana, nueva serie 2(2): 260-276. https://doi.org/10.14522/darwiniana/2014.22.591

Vilà, M., Espinar, J.L., Hejda, M.,

Hulme, P.E., Jarosık, V., Maron, J.L., Pergl, J., et al. 2011. Ecological impacts of invasive alien plants: a meta-analysis of

their effects on species, communities and ecosystems. Ecology Letters

14: 702–708. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2011.01628.x

Warnes, G.R., Bolker, B., Lumley, T., Johnson, R.C., Jain, N., Schwartz,

M., Rogers, J. 2024. _gmodels: Various R Programming Tools for Model

Fitting_. R package version 2.19.1. Available at: https://CRAN.R-project.org/package=gmodels

White, E., Soltis, P.S., Soltis, D.E., Guralnick, R. 2023. Quantifying

error in occurrence data: Comparing the data quality of iNaturalist and

digitized herbarium specimen data in flowering plant families of the

southeastern United States. PLoS One 18(12): e0295298. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0295298

![]()

![Distribución por década de los pliegos de Cortaderia selloana según el carácter invasor [cultivado (rosa), naturalizado (verde) o indeterminado (azul)] y el sexo [femenino (triángulo), hermafrodita (estrella) o indeterminado (cuadrado)].](https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/download/3014/version/2642/1984/17545/3014-Figura2_web.png)