Introducción

Las introducciones de especies son un fenómeno en constante

crecimiento a nivel global, con una tendencia exponencial que se acentuó a

mediados del siglo XX (Seebens et al. 2017). Sin

embargo, no son un fenómeno nuevo, ya que los humanos hemos transportado

especies a través de barreras biogeográficas durante milenios, tanto domésticas

como silvestres (Wilmshurst et al. 2008; Hofman y Rick 2018; Peters et

al. 2022). Como resultado, un número desconocido de organismos pudo haber

sido introducido en diversas áreas del mundo antes de que existieran

descripciones de las biotas y demasiado temprano como para haber dejado una

huella cultural que permita reconocer la introducción en la actualidad (Haydar 2012). Estos taxones pueden estar socialmente

aceptados como organismos nativos, generando una forma particular del síndrome

de las referencias cambiantes (shifting baseline syndrome) (Clavero 2014), o su origen puede permanecer rodeado de

incertidumbre, siendo entonces denominados especies criptogénicas (Carlton 1996).

Que una especie sea nativa en un territorio, es decir, que

su presencia actual y/o histórica no haya requerido intervención humana activa,

es un dato fundamental para planificar la conservación de la biodiversidad (Oficialdegui et al. 2024). Sin embargo, a menudo

resulta complejo desentrañar el estatus de especies que pudieron haber sido

introducidas en tiempos remotos. La evidencia arqueológica puede proporcionar

información útil para datar la llegada de un taxón a un lugar (Detry et al. 2018), mientras que en ocasiones existen

documentos históricos que incluyen pruebas directas de eventos de introducción

y sus motivaciones (Pipek et al. 2015; Clavero 2022). Los análisis de patrones biogeográficos y

la presencia de organismos asociados (comensales, parásitos) también pueden

proporcionar información clave para determinar el estatus de un taxón (Blakeslee et al. 2008; 2012).

En las últimas décadas, se ha generalizado el uso de análisis moleculares,

principalmente basados en marcadores genéticos, para evaluar el origen de

poblaciones cuyo estatus (nativo o no) resulta dudoso.

Describir introducciones históricas a través de narrativas

sólidas requiere integrar resultados obtenidos desde diversas disciplinas (Szabó 2010; Craven et al. 2019).

Cuando surgen conclusiones contradictorias, es necesario revisar las

interpretaciones obtenidas desde los diferentes enfoques, evitando otorgar a

priori la preeminencia de unos sobre otros. Esto es particularmente

relevante en los resultados basados en ADN, ya que se tiende a asumir, tanto

por parte de la comunidad científica como por el público en general, que éstos

son más informativos que los obtenidos a través de aproximaciones más

tradicionales, como el estudio de fósiles o de documentos históricos (para

prejuicios sobre diferentes disciplinas, ver Pooley et

al. 2014). A menudo se pasa por alto que las conclusiones derivadas de los

análisis genéticos están mediadas por la interpretación de los resultados que,

como en cualquier otro enfoque científico, tiene asociadas limitaciones. En

este trabajo discutimos cómo los datos genéticos (principalmente marcadores de

ADN mitocondrial) deberían interpretarse, y cómo no debería hacerse, para

determinar si un taxón es nativo en un territorio. Para ello, revisamos y

describimos las limitaciones que la información genética puede tener en la

reconstrucción de movimientos de especies en el pasado.

Como ejemplo, desarrollamos el caso del cangrejo de río

italiano (Austropotamobius

fulcisianus, en adelante, cangrejo italiano), una especie

introducida en la península ibérica en el siglo XVI (Clavero

2022). Durante el siglo XX, se hizo una intensa promoción de la explotación

de esta especie y, tras su colapso en la década de los 1970s, se ha trabajado

para su conservación (Clavero 2016). Aunque la

introducción del cangrejo italiano y el subsecuente proceso de invasión se

habían descrito integrando evidencias obtenidas por diversas disciplinas (Clavero et al. 2016), distintos estudios basados en ADN

han venido afirmando que la especie es en realidad nativa de la península

ibérica (por ejemplo, Matallanas et al. 2016; Martínez-Ríos et al. 2023). En la parte final del

artículo, utilizamos resultados ya publicados para demostrar que la

variabilidad de las secuencias de ADN se ha interpretado erróneamente en

distintos trabajos y que, de hecho, los patrones genéticos refuerzan la idea de

que el cangrejo italiano es una especie introducida en la península ibérica.

Haplotipos: métricas y redes

Los trabajos que usan marcadores genéticos para discernir si

una especie es nativa a menudo se fijan en indicadores de diversidad genética

(por ejemplo, la riqueza de haplotipos) y exclusividad (es decir, la presencia

de haplotipos privados, no presentes en el área nativa) (Cunningham

2008). Sin embargo, ninguno de estos indicadores puede vincularse de forma

unívoca con el estatus nativo o no nativo de un taxón en un territorio (Uller y Leimu 2011).

La idea de que las poblaciones no nativas deberían tener una

baja diversidad genética se basa en la suposición de que las etapas de

transporte, introducción y establecimiento del proceso de invasión (sensu

Blackburn et al. 2011) conllevan un severo cuello

de botella genético, que dejaría una huella detectable en las poblaciones

introducidas. Esta suposición puede ser válida cuando se produce un único

evento de introducción (o muy pocos) que involucra pocos individuos (es decir,

cuando la presión de propágulo es baja). En esas condiciones tiene lugar un

efecto fundador, seguido de una deriva genética en la fase de expansión, que

resulta en una pérdida de diversidad genética (Ascunce

et al. 2011; Bélouard et al. 2019; Sequeira et al. 2022; Lambea-Camblor

et al. 2023) (Fig. 1A). Pero este es solo uno

de los muchos escenarios posibles en relación con las introducciones, y existen

numerosas opciones de generar poblaciones introducidas con una alta

variabilidad genética (Cabezas et al. 2014), como se

ejemplifica en la Figura 1.

Hace casi 20 años, Roman y Darling (2007) demostraron que la

diversidad genética de las poblaciones introducidas está determinada por i) el

acervo génico de las poblaciones fuente, ii) el número de eventos de

introducción, y iii) el tamaño del propágulo. Está bien descrito que la

diversidad genética en poblaciones introducidas puede ser alta, incluso

superando los valores observados en poblaciones nativas (Lejeusne

et al. 2014). Esta situación es especialmente frecuente cuando el propágulo

original proviene de diferentes poblaciones fuente (Blumenfeld

et al. 2021) (Fig. 1C) o de poblaciones

mezcladas (admixtured; i.e., generadas, dentro del área

nativa, a partir de individuos de diversos orígenes, Rius

y Darling 2014; van Boheemen et al. 2017) (Fig. 1D). Estas poblaciones que combinan

artificialmente características genéticas diversas son comunes en especies

utilizadas intensamente por el ser humano (por ejemplo, especies ornamentales,

de pesca recreativa o de acuicultura) (Barbaresi et

al. 2007; Oficialdegui et al. 2019).

Independientemente de la diversidad genética de poblaciones fuente, cuanto

mayor sea el número de eventos de introducción, mayor será la probabilidad de

encontrar más diversidad genética en las poblaciones resultantes (Dlugosch y Parker 2008; Facon

et al. 2008), especialmente si los eventos de introducción en un área

provienen de diversas poblaciones (Fig. 1C).

Incluso introducciones repetidas desde la misma fuente aliviarían las

reducciones en diversidad genética asociadas al efecto fundador y la deriva

genética (Fig. 1B) (Uller

y Leimu 2011). Las introducciones múltiples también son más frecuentes en

especies vinculadas a los humanos, como plantas ornamentales, especies de

acuicultura o mascotas, ya que los escapes y liberaciones (i.e.,

los eventos de introducción) a menudo ocurren en repetidas ocasiones (Kelager et al. 2013; Hunter y

Nico 2015; Larroque et al. 2023). Finalmente,

aun siendo iguales el resto de las características, cuanto mayor sea el número

de individuos involucrados en los eventos de introducción, mayor será la

probabilidad de encontrar una diversidad genética alta de las poblaciones

resultantes (Hufbauer et al. 2013). En este

sentido, el transporte de numerosos individuos es normalmente más frecuente en

introducciones intencionadas, dirigidas a establecer poblaciones viables, que

en introducciones involuntarias (Blackburn et al. 2013).

Dejando de lado la diversidad genética, el hecho de que en

poblaciones criptogénicas se detecten haplotipos privados se ha asociado a un

supuesto carácter nativo (Cunningham 2008). Este

razonamiento asume que si ciertos haplotipos se detectan únicamente en un área

es porque habrían surgido allí, lo que indicaría que la especie es nativa de

ese territorio. Consideramos que este argumento es erróneo porque la

exclusividad de los haplotipos depende en gran medida de la exhaustividad del

conocimiento sobre diversidad genética recabado en el área nativa (Muirhead et al. 2008; Fig. 1),

y a menudo es difícil garantizar que se haya realizado un muestreo completo de

los haplotipos existentes en ella. De hecho, dado que las especies invasoras

tienden a ser más estudiadas en lugares en los que no son nativas (Hierro et al. 2005), la probabilidad de detectar

haplotipos y considerarlos privados puede ser incluso mayor en éstos. Cabe

destacar que este sesgo puede favorecer la percepción de que la diversidad

haplotípica es mayor en ciertas áreas no nativas, lo que subraya la necesidad

de estandarizar la riqueza haplotípica en función del esfuerzo de muestreo,

tanto a nivel poblacional como en el número de individuos. Por ejemplo, Martínez-Laiz et al. (2021) describieron que más

de dos tercios de los haplotipos encontrados en poblaciones no nativas del

anfípodo Caprella

scaura eran privados, debido a que gran parte de la variabilidad

genética de la especie en su área nativa es desconocida.

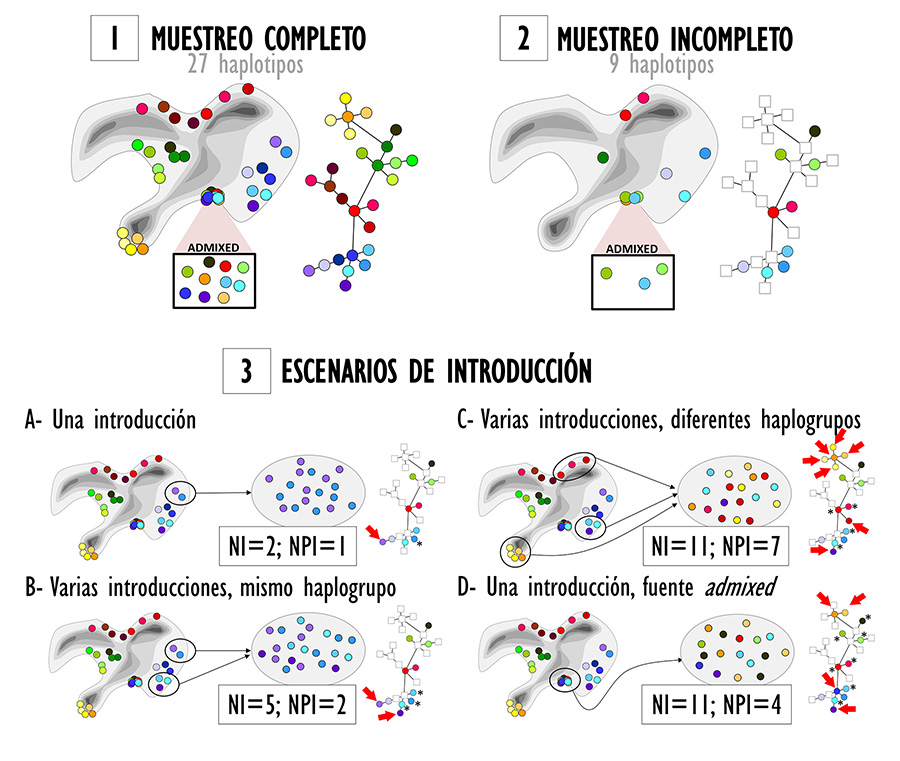

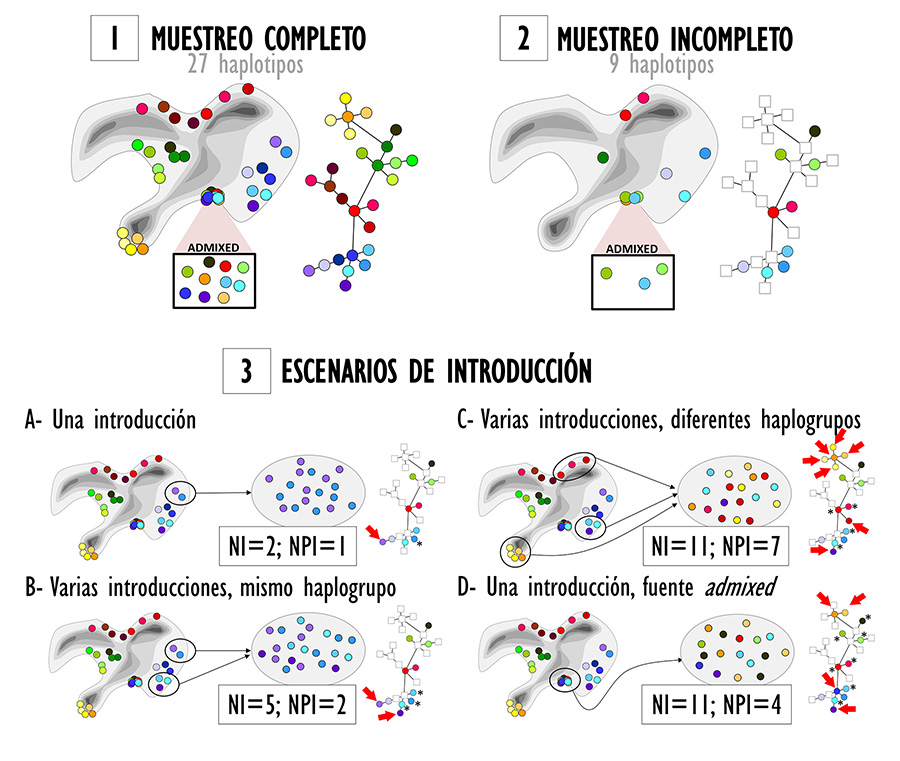

Figura 1. Posibles patrones de diversidad

genética de una hipotética especie en su área nativa y no nativa, bajo

diferentes escenarios de invasión, ejemplificando los mecanismos por los cuales

la diversidad genética puede ser alta en áreas no nativas. En 1 y 2 se representa

la situación en el área nativa. En 1, la variabilidad genética de las

poblaciones nativas ha sido estudiada en profundidad, identificando todos los

haplotipos (27 en total), cuyo sistema de relaciones se muestra, a la derecha,

en una red de haplotipos hipotética. El rectángulo inferior amplía un área

donde se encuentran poblaciones mezcladas (admixed). Sin embargo, esta

cobertura completa no es una situación común, por lo que en 2 se presenta un

caso en el que el conocimiento de la diversidad genética mucho más limitado (en

el ejemplo, solo se identifican 9 haplotipos y la red de haplotipos es notablemente

incompleta). En 3 se muestran posibles patrones de diversidad genética (NI =

número de haplotipos, NPI = número de haplotipos privados) y estructura (redes

de haplotipos) en áreas no nativas bajo diferentes escenarios de invasión,

variando el número de eventos de introducción y sus poblaciones de origen. En

las redes de haplotipos, los asteriscos (*) marcan los encontrados tanto en

áreas nativas como no nativas, y las flechas rojas indican haplotipos

exclusivos del área no nativa, asumiendo un muestreo incompleto del área nativa

(i.e., 2).

Figure 1.

Hypothetical genetic diversity patterns of a species within its native and

non-native ranges, under different possible invasion scenarios, exemplifying

mechanisms by which genetic diversity can be high in non-native areas. 1 and 2

represent the situation in the native area. In 1 native population and their

genetic pools have been thoroughly studied, so that all haplotypes (27 in

total) have been identified and their relationships is described by the

hypothetical haplotype network shown to the right. The lower rectangle

amplifies an area where admixed populations of the species are found. The full

coverage shown in 1 is not a common situation and knowledge of the genetic pool

is often incomplete due to sampling limitations, as shown in 2 (9 haplotypes

identified and notably incomplete haplotype network). 3 shows possible genetic

diversity (NI= number of haplotypes, NPI= number of private haplotypes) and

structure (networks) outcomes in non-native areas from different invasion

scenarios, varying the number of introduction events and their source

populations. In the networks, asterisks (*) mark haplotypes found in both

native and non-native areas and red arrows indicate those private to non-native

area, assuming an incomplete survey of the genetic pool in the native are (i.e.,

2).

En cualquier caso, es también posible que existan haplotipos

realmente privados en áreas no nativas. Por ejemplo, pueden haber surgido

nuevas variantes genéticas después de las introducciones, especialmente en

aquellas que hayan ocurrido mucho tiempo atrás (Einfeldt

et al. 2020). Además, como desarrollaremos más adelante, los haplotipos

encontrados en las áreas no nativas de un taxón pueden haber desaparecido del

área nativa original, generando una errónea percepción de exclusividad.

Las posibles interpretaciones erróneas de la riqueza o la

exclusividad haplotípica ocurren cuando los haplotipos se consideran unidades

independientes, en lugar de analizar las relaciones entre sus secuencias (es

decir, la estructura genética), sobre las que informan las redes o árboles de

haplotipos. Blakeslee et al. (2008) demostraron

que los vínculos entre haplotipos proporcionan una base sólida para evaluar si

una especie es nativa de un territorio. Si la especie ha colonizado un

territorio de forma natural y ha evolucionado allí, los haplotipos descritos en

él deberían formar un grupo coherente e independiente de los observados en

otras zonas nativas. Este es el patrón observado en la población ibérica de

rabilargo (Cyanopica),

un género de aves con una distribución vicariante, que incluye un núcleo

ibérico y otro en el oriente de Asia. Este peculiar patrón biogeográfico llevó

a proponer que el rabilargo hubiese sido introducido en la península ibérica,

pero esta posibilidad se descartó tras analizar el gen COI y descubrir dos

grupos de haplotipos separados (ibérico y asiático; Fok et

al. 2002). Sin embargo, si los haplotipos detectados en dos zonas distantes

y/o aisladas aparecen entremezclados en las redes o árboles cabe deducir que el

taxón ha sido introducido en una de ellas (Einfeldt et

al. 2014), incluso cuando algunos haplotipos solo se hayan detectado allí.

Blakeslee et al. (2008)

estudiaron Littorina

littorea, una especie de caracol propia de costas rocosas, cuyo

estatus en América del Norte era incierto, y encontraron que los haplotipos

mitocondriales descritos allí aparecían anidados dentro de haplotipos europeos

en las redes. A pesar de identificar un gran número de haplotipos en América

del Norte (n = 57) y que más del 50 % de ellos eran privados, los

autores concluyeron que la estructura genética apoyaba el estatus no nativo de L. littorea

en América del Norte, hipótesis que ya había sido sugerida anteriormente en

base a evidencias arqueológicas, históricas y biogeográficas (Blakeslee 2007). De manera similar, Trucchi y Sbordoni (2009) analizaron los

patrones genéticos del puercoespín (Hystrix cristata) en Italia y el

norte de África, mostrando que los 7 haplotipos detectados en Italia (de 161

especímenes) eran privados, pero aparecían entremezclados en las redes con los

6 haplotipos (de solo 6 individuos) identificados en el Magreb. Los autores

concluyeron que estos resultados respaldaban el estatus no nativo del

puercoespín en Italia y estimaron que habría habido diferentes eventos de

introducción, que, en base a diversas evidencias, Masseti

et al. (2010) sitúan en la alta edad media.

Problemas insalvables

Incluso aunque los datos genéticos hayan sido recopilados

minuciosamente y se analicen e interpreten correctamente, pueden ofrecer una

visión errónea sobre el estatus de una especie en un territorio. Esto se puede

deber a distintos factores, como la pérdida de la estructura genética en el

área nativa debido a introducciones realizadas dentro de ella (por ejemplo, Einfeldt et al. 2020), la incertidumbre o el

desconocimiento sobre el área de distribución nativa de una especie (como en la

hormiga Pheidole

megacephala, una especie invasora en muchos lugares del planeta; Fischer y Fisher 2013), o incluso porque especies

aún no descritas sean detectadas por primera vez como invasoras (Clavero et al. 2023). Sin embargo, el obstáculo más

común para evaluar el carácter nativo mediante marcadores genéticos es la

erosión genética en el área nativa causada por extinciones locales o regionales

(Marchetti y Engstrom 2016). No es raro que

una especie tenga un estado de conservación desfavorable en su área nativa

mientras prospera como invasora en otras regiones (Baquero

et al. 2023; Tedeschi et al. 2024), un fenómeno

que ha sido denominado la "Paradoja Conservación-Invasión" (Conservation-Invasion

Paradox, Hong et al. 2024). En casos

extremos, una especie puede estar extinta en su área nativa mientras sigue

existiendo —junto con parte de su acervo genético original, ahora único—

exclusivamente en áreas donde había sido introducida (Crain

y Moyle 2011).

El declive de una especie

a menudo lleva aparejada una pérdida de diversidad genética, que se hace

evidente cuando se comparan muestras contemporáneas e históricas (Díez-del-Molino et

al. 2018). Se han documentado

pérdidas importantes de haplogrupos o linajes ligados a declives severos en

varios taxones, como el íbice alpino (Capra ibex) (Robin et al. 2022) o el lince ibérico (Lynx

pardinus) (Casas-Marcé et al.

2017). Podría, por tanto, darse

el caso de que en el pasado ocurriesen introducciones que tuvieran como fuentes

poblaciones hoy desaparecidas, con haplotipos incluidos en linajes igualmente

inexistentes en el área nativa. En este escenario, los patrones genéticos

actuales podrían sugerir erróneamente que esas poblaciones introducidas son

únicas y han estado aisladas durante mucho tiempo, lo que llevaría a pensar que

son nativas de los territorios que hoy ocupan. Aunque pueda parecer

inverosímil, este tipo de situaciones han sido documentadas en diferentes

especies. Por ejemplo, el ciervo corso (Cervus elaphus subsp.

corsicanus) representa un linaje

único y muy divergente dentro del complejo específico del ciervo rojo. Se

encuentra exclusivamente en Córcega y Cerdeña, y se originó a partir de una

introducción antigua desde el centro de Italia (Hajji et al. 2008; Doan et al. 2017). De manera similar, Mallorca alberga una población introducida de

conejo (Oryctolagus cuniculus) que es genéticamente exclusiva y que divergió de otras poblaciones

ibéricas hace más de 100 mil años (Seixas et al. 2014).

Si nos fijásemos exclusivamente en los patrones genéticos

contemporáneos, tanto el ciervo corso como algunos de los conejos mallorquines

podrían ser considerados especies nativas en sus respectivas islas. Sin

embargo, contamos con un extenso conocimiento interdisciplinar (arqueológico,

geológico, histórico y biogeográfico) que demuestra que tanto los ciervos como

los conejos fueron introducidos en las islas mediterráneas. Estas islas se

separaron de las costas continentales hace aproximadamente 5 millones de años (Gippoliti y Amori 2006) y sabemos que los conejos

llegaron a Mallorca solo después de la colonización humana de la isla, hace

aproximadamente 4300 años (Alcover 2008). Cabe

resaltar que la información sobre los linajes exclusivos del ciervo y del

conejo en Córcega y Mallorca, respectivamente, no llevó a cuestionar el sólido

conocimiento acumulado sobre la evolución de las biotas insulares y el papel de

los humanos en su transformación. En cambio, los patrones genéticos observados

fueron contextualizados críticamente dentro de los procesos ecológicos y

antropogénicos ya conocidos. Sin embargo, este no es siempre el procedimiento

seguido en los estudios genéticos, que en ocasiones ignoran otras fuentes de

conocimiento.

El cangrejo italiano en España

Austropotamobius, uno de los tres géneros de

cangrejos de río nativos de Europa, tiene dos linajes principales, que

divergieron hace entre 10 y 15 millones de años (Klobučar

et al. 2013; Jelić et al. 2016). Estos linajes se

han considerado tradicionalmente dos especies, A. pallipes y A.

torrentium (Grandjean et al. 2002), pero

actualmente se consideran complejos específicos, cada uno de los cuales incluye

diferentes taxones con categoría de especie o subespecie (Pedraza-Lara et al. 2010; Parvulescu

2019). Dentro del complejo pallipes se aceptan actualmente dos

especies, el cangrejo de patas blancas (A. pallipes, sensu stricto)

y el cangrejo italiano (A. fulcisianus) (Crandall

y De Grave 2017). Ha existido cierta confusión respecto al nombre

científico del cangrejo italiano, ya que en base a los trabajos de Faxon (1914) se ha usado frecuentemente Austropotamobius

italicus (por ejemplo, Alonso 2011). Sin embargo,

el nombre A. fulcisianus, propuesto a finales del siglo XIX como Astacus pallipes var. fulcisiana (Ninni, 1886), debe

prevalecer por ser anterior (Crandall y de Grave 2017). En su descripción, Ninni usó el cangrejo

de río italiano (gambero fluviale italiano) como nombre común (Ninni 1886), empleo que mantenemos aquí (ver también Favilli

y Manganelli 2002).

La península ibérica no alberga ninguna especia nativa de

cangrejo de río (Ion et al. 2024). La hipótesis de una

introducción histórica del cangrejo italiano en España se había sugerido

durante décadas (por ejemplo, Albrecht 1983), pero

el evento de introducción original y el posterior proceso de invasión solo se

han descrito recientemente. El cangrejo italiano fue introducido para ser

criado en los jardines de los Sitios Reales, por deseo del rey Felipe II, quien

había negociado su adquisición durante al menos 25 años. Tras intentar obtener

cangrejos de río de Flandes (posiblemente Astacus astacus) y Francia (Austropotamobius

pallipes) en la década de 1560 (Clavero 2022),

el envío final se realizó desde la Toscana en 1588 (Clavero

et al. 2016). Este envío, bien documentado, explica de manera parsimoniosa

el hecho de que los cangrejos de río ibéricos pertenezcan a la subespecie Austropotamobius

fulcisianus subsp. fulcisianus (según Crandall y De Grave 2017), de la cual es sinónimo

Austropotamobius italicus subsp. italicus (Fratini et al. 2005; Pedraza-Lara

et al. 2010). La distribución nativa de esta subespecie se restringe a la

Toscana y regiones italianas vecinas (Jelić et al. 2016).

Más allá de la introducción documentada de Austropotamobius fulcisianus subsp. fulcisianus,

Clavero et al. (2016) revisaron evidencias generadas

por diferentes disciplinas, incluyendo patrones genéticos y filogeográficos,

para construir una narrativa sólida sobre el estatus no nativo del cangrejo

italiano en la península ibérica. Además de la evidencia genética, desarrollada

a continuación, el estudio destacó: i) las nociones implícitas y explícitas de

la ausencia de cangrejos de río en España antes de la introducción de 1588; ii)

la falta de un nombre vernáculo para el cangrejo de río en las lenguas

ibéricas; iii) el hecho de que el cangrejo de río se menciona por primera vez

como alimento en España en el contexto de la corte, a principios del siglo

XVII; iv) la ausencia de Branchiobdellida como ectosimbiontes (se habrían

perdido debido al transporte), una característica excepcional entre los

cangrejos de río europeos, compartida solo con los Austropotamobius pallipes

irlandeses, que habían sido introducidos desde Francia en época medieval (Gouin et al. 2003; Subchev 2014);

y v) el constante proceso de expansión de la especie debido a múltiples

introducciones secundarias, que continuó hasta los 1970s.

Los primeros estudios sobre la genética del género Austropotamobius

identificaron la conexión entre las poblaciones italianas e ibérica y

destacaron la baja diversidad genética esta últimas. Grandjean

et al. (2001) propusieron que estos patrones habrían surgido "por

un efecto fundador debido al origen antropogénico de los cangrejos de río en

España", aunque también consideraron otras posibilidades para explicar

la vicariancia ibérico-italiana. La principal alternativa era una hipotética

desaparición antigua (en el orden de decenas de miles de años) de A. fulcisianus

en el sur de Francia, debido a una supuesta expansión hacia el sur de A. pallipes

que, por una igualmente supuesta superioridad competitiva, habría desplazado a A.

fulcisianus, aislando poblaciones de las dos penínsulas. Este escenario no

tiene base biogeográfica, ya que todas las subespecies de A. fulcisianus

se encuentran confinadas, salvo introducciones, en la península itálica y la

costa adriática de la península balcánica, estando su distribución limitada por

las barreras que forman los Alpes y los Alpes Dináricos. Poco años después, Trontelj et al. (2005) concluyeron que "la

Península Ibérica ha sido repoblada artificialmente desde el norte de Italia",

siendo uno de los ejemplos "más evidentes" de la "influencia

masiva" que la propagación artificial ha tenido en la distribución de Austropotamobius

(ver también Gouin et al. 2003; Machino

et al. 2004).

Contradiciendo estas conclusiones, Diéguez-Uribeondo et al. (2008) afirmaron que

el "estatus nativo [de A. fulcisianus en la península

ibérica] no debería ser cuestionado", sentando las bases para

trabajos genéticos posteriores. Aun así, los autores no descartaron la

posibilidad de una introducción. Analizaron un fragmento del gen mitocondrial

COI y encontraron dos haplotipos en España, que diferían en una sola mutación,

uno de los cuales era exclusivo de España (es decir, no presente en poblaciones

italianas). Los propios autores reconocieron que el carácter privado del haplotipo

podría deberse a un fuerte sesgo de muestreo, ya que el estudio utilizó 229

individuos de 24 poblaciones españolas y solo 24 individuos de 4 poblaciones

italianas de A.

fulcisianus subsp. fulscianus. Lejos de ir

corrigiéndose, este sesgo de muestreo se ha acentuado notablemente en trabajos

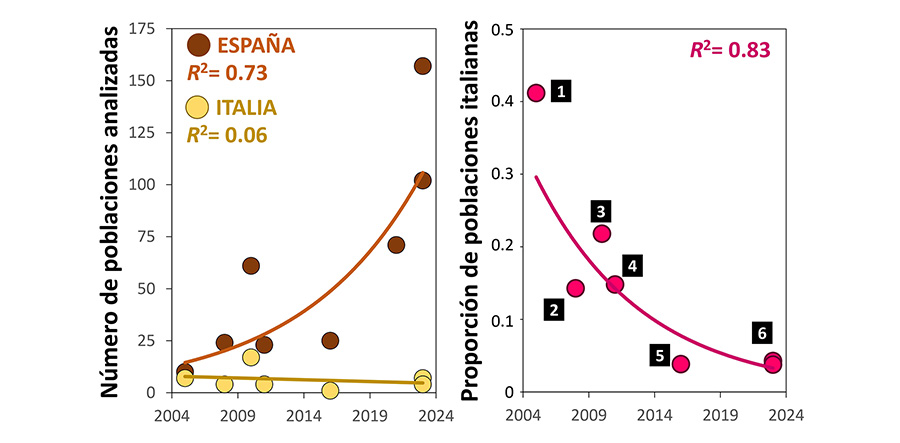

posteriores (Fig. 2). Mientras que el tamaño de

la muestra ibérica ha aumentado constantemente, tanto en términos de

poblaciones como de individuos, no se ha hecho ningún esfuerzo por caracterizar

el acervo genético en Italia. Como resultado, la proporción de poblaciones italianas

incluidas en los diferentes estudios ha disminuido con el tiempo, cayendo por

debajo del 5 % en los artículos más recientes (Fig. 2).

Los trabajos genéticos que

presentan al cangrejo italiano como una especie nativa en la península ibérica

(Pedraza-Lara et al. 2010; Matallanas et al. 2011; 2016;

Martín-Torrijos et al. 2021; Martínez-Ríos et al. 2023) han basado sus

conclusiones en la riqueza y exclusividad de haplotipos detectados. Como se

discutió anteriormente, este razonamiento nos parece erróneo, y proponemos que

una correcta evaluación de las hipótesis en discusión debería centrarse en las

relaciones entre haplotipos. De hecho, Clavero et al.

(2016) y Clavero (2022) reinterpretaron los datos

publicados y demostraron que los patrones genéticos también tienden a confirmar

que la presencia de A. fulcisianus en la península ibérica se originó a

partir de una introducción desde Italia. En lo que sigue, utilizamos los

resultados del estudio más reciente (Martínez-Ríos

et al. 2023) para ejemplificar el respaldo genético a esta condición no

nativa, que contradice la interpretación de los autores originales. Dado que

los estudios genéticos tienden a progresar de manera anidada (es decir, los

estudios recientes utilizan las secuencias generadas por estudios previos,

añadiendo otras nuevas), centrarse en el trabajo más reciente permite una

discusión basada en un resumen de todas las contribuciones anteriores.

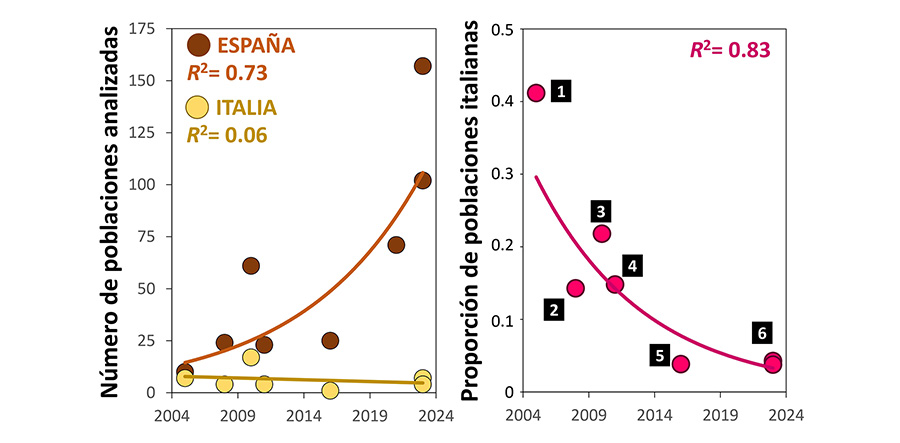

Figura 2. Poblaciones españolas e italianas de

cangrejo italiano (Austropotamobius fulcisianus) de la subespecie fulcisianus

utilizadas en estudios genéticos que tratan el estatus de la especie en la

península ibérica. El gráfico izquierdo muestra la evolución temporal del

número de poblaciones de ambos territorios, mientras el derecho muestra la

proporción de poblaciones italianas en los conjuntos de datos utilizados. Las

líneas y sus respectivos coeficientes de determinación (R²) corresponden

a funciones exponenciales. Los números en el panel izquierdo indican cada

estudio, como sigue: 1) Trontelj et al. (2005); 2) Diéguez-Uribeondo et al. (2008); 3) Pedraza-Lara et al. (2010); 4) Matallanas et al. (2011); 5) Matallanas et al. (2016); 6) Martínez-Ríos et al. (2023), con dos conjuntos de

datos (ver Figura 3).

Figure 2. Spanish and Italian Austropotamobius fulcisianus subsp. fulcisianus

populations used in genetic-based works dealing with the nativeness status of

the species in Iberia. Left panel shows the number of populations from both

territories in relation to the year of publication of the study, while right

one shows the proportion of Italian populations in datasets. Lines and their

respective coefficient of determination (R2) correspond to

exponential functions. Numbers in left panel indicate each study, as follows:

1) Trontelj et al. (2005); 2) Diéguez-Uribeondo et al. (2008);

3) Pedraza-Lara et

al. (2010); 4) Matallanas et al. (2011); 5) Matallanas et al.

(2016); 6) Martínez-Ríos et al. (2023), two datasets (see Figure 3).

Martínez-Ríos

et al. (2023) utilizaron dos conjuntos de datos, con secuencias

concatenadas de los genes 16S y COI, basados en información extraída de GenBank

y en sus propios trabajos de secuenciación. El primer conjunto de datos tenía

como objetivo maximizar la cobertura espacial y de linajes a expensas de

acortar la longitud de las secuencias (1344 individuos, 249 poblaciones,

secuencias de 948 pb para A. pallipes y A. fulcisianus), mientras

que el segundo priorizaba secuencias más largas de Austropotamobius

fulcisianus subsp. fulcisianus (661 individuos, 106 poblaciones,

secuencias de 2449 pb). Ambos conjuntos de datos tenían una representación

limitada de muestras italianas (ver punto 6 en Fig. 2),

a pesar de lo cual las redes de haplotipos resultantes siguen respaldando el

carácter introducido del cangrejo italiano en la península ibérica. Siguiendo

el razonamiento propuesto por Blakeslee et al. (2008), ejemplificado arriba con

los casos de Littorina o Hystrix, el hecho de que los haplotipos

detectados en España estén entremezclados en las redes con los detectados en

Italia (Fig. 3A y 3B)

es un indicador de que el cangrejo italiano fue introducido en España desde

Italia. Es verdad que ese patrón también sería compatible con que el cangrejo

italiano fuera nativo en la península ibérica y desde allí hubiese sido

introducido en Italia. Pero esta posibilidad no tiene, como se ha discutido

arriba, ninguna base biogeográfica y no se ajusta a los eventos históricos

conocidos. De hecho, la introducción desde Italia, y en concreto desde la

Toscana, concuerda con los resultados obtenidos a partir de otras

aproximaciones, destacando el hecho de que el conocimiento previo es

fundamental para contextualizar los resultados genéticos. Esto es evidente en

casos extremos, como los del ciervo corso o el linaje exclusivo de conejo en

Mallorca mencionados anteriormente, pero en todos los casos es un paso

necesario para construir narrativas filogeográficas o para desarrollar

hipótesis que puedan ser evaluadas explícitamente (ver Papadopoulou y Knowles 2016).

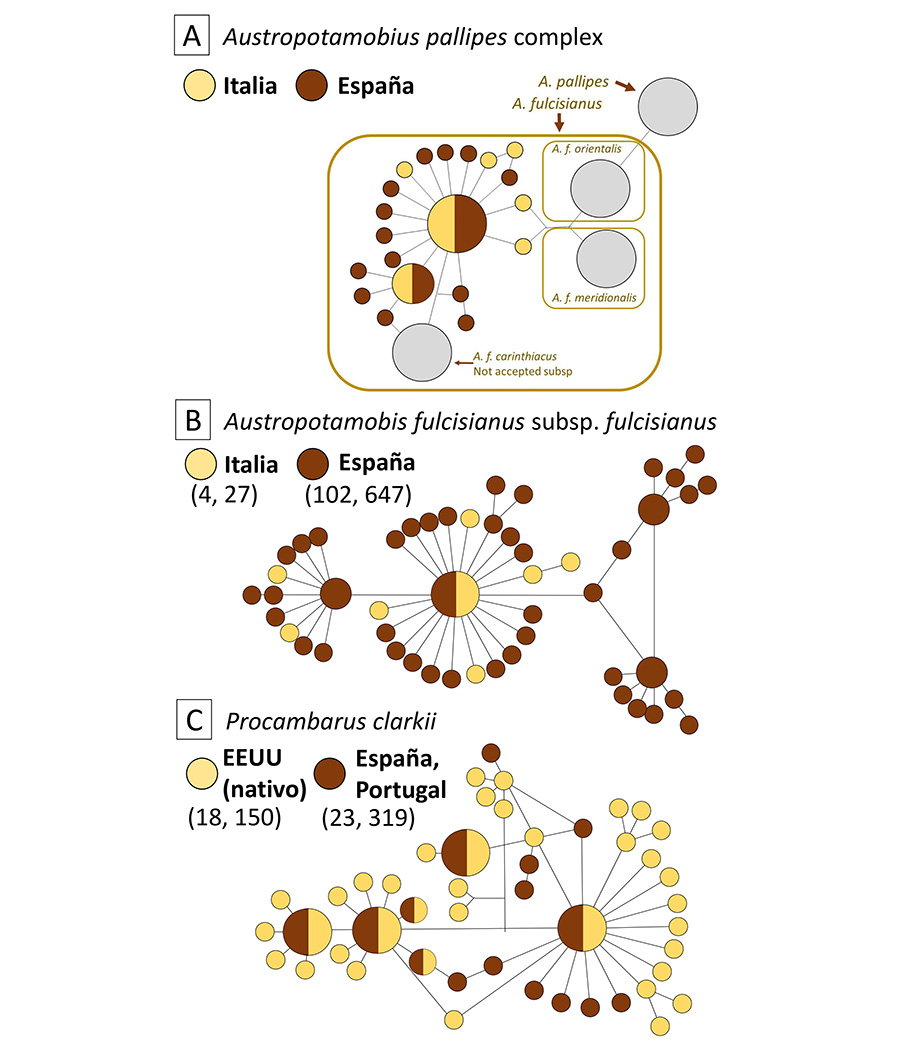

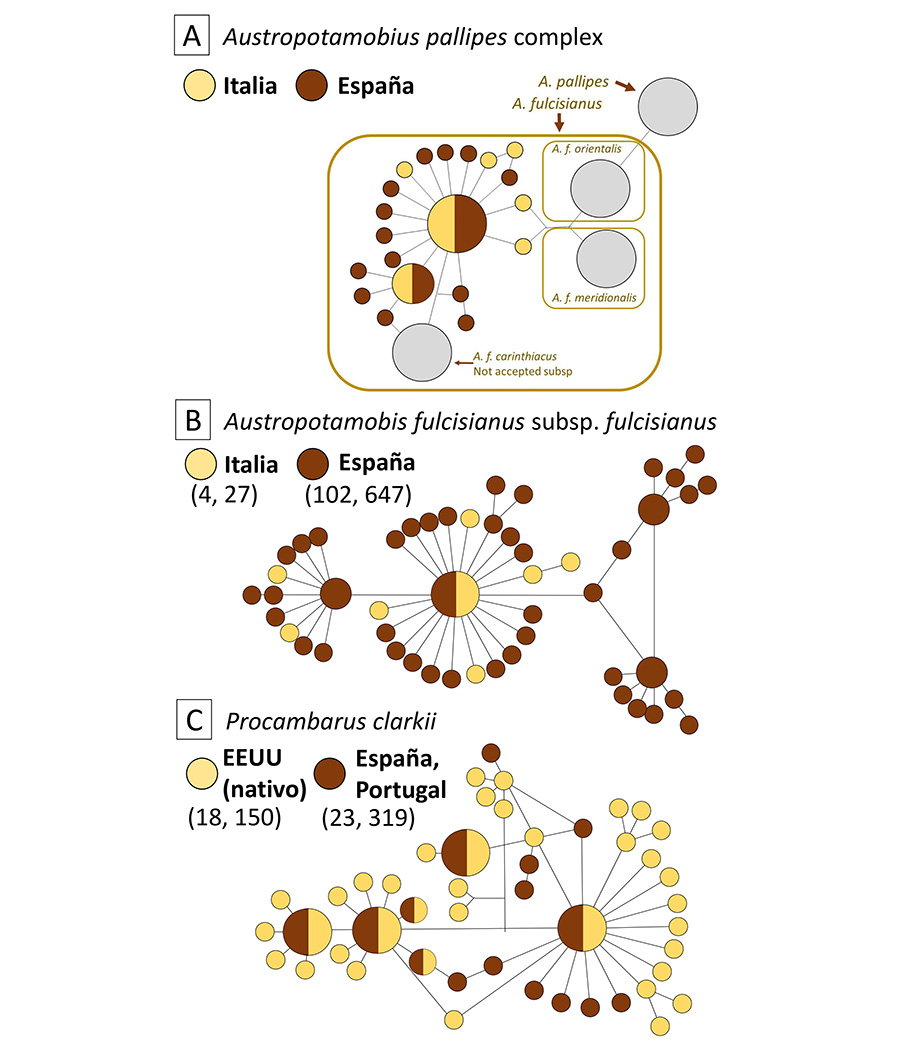

Figura 3. Relaciones entre los haplotipos de

ADN mitocondrial detectados en poblaciones ibéricas y nativas de Austropotamobius

(A, B, modificado de Martínez-Ríos et al.

2023) y Procambarus clarkii (C, modificado de Oficialdegui et al. 2019). A muestra una red de

haplotipos basada en una secuencia concatenada de 948 bp de los genes 16S y COI

para todo el complejo A. pallipes (que incluye a A. pallipes

propiamente dicho y A. fulcisianus), aunque solo se resaltan los

haplotipos correspondientes a A. fulcisianus subsp. fulcisianus

(la subespecie presente en Iberia). B presenta los resultados a partir de una

secuencia concatenada de 2449 bp de los mismos dos genes, cubriendo únicamente

muestras de A. fulcisianus subsp. fulcisianus. C representa las

relaciones entre un fragmento de 608 bp del gen COI de Procambarus clarkii.

Los valores entre paréntesis en B y C indican el número de poblaciones e

individuos analizados en cada una de las áreas (España/península ibérica vs.

área nativa).

Figure 3. Haplotype networks representing the relationships among

mitochondrial DNA haplotypes detected in Iberian and native populations of Austropotamobius

(A, B, modified from Martínez-Ríos et al.

2023) and Procambarus clarkii (C, modified from Oficialdegui et al. 2019). A shows a haplotype

network of a concatenated 948bp sequence of the 16S and COI genes for the

entire A. pallipes complex, although only haplotypes corresponding to A.

fulcisianus subsp. fulcisianus (the subspecies present in Iberia)

are highlighted. B results from a concatenated 2449 bp sequence of the same two

genes, covering only A. fulcisianus subsp. fulcisianus samples. C

represents the relationships among a 608 bp fragment of the COI gene of Procambarus

clarkii. Parentheses in B and C reflect the number of populations and

individuals analysed in each of the areas (Spain/Iberia vs native area).

Las redes y métricas de haplotipos observadas para Austropotamobius

en las penínsulas ibérica e itálica pueden compararse con los resultados de

análisis homólogos para el cangrejo rojo (Procambarus clarkii). Esta

especie, nativa del sureste de EE. UU. y el noreste de México, ha sido

introducida en más de 40 países en todo el mundo a lo largo de más de 100 años

(Oficialdegui et al. 2020). El cangrejo rojo

fue introducido en España en dos eventos, en 1973 y 1974, y se expandió

rápidamente por la península ibérica (Acevedo-Limón

et al. 2020). Oficialdegui et al. (2019)

analizaron un fragmento de 608 pb del gen COI en poblaciones de esta especie en

gran parte de su distribución actual. De las redes de haplotipos presentadas en

este trabajo, retuvimos únicamente los haplotipos presentes en poblaciones

nativas e ibéricas, resultando en redes notablemente similares a las del

cangrejo italiano (i.e., con una mezcla de haplotipos en áreas

nativas y no nativas) (Fig. 3). Al igual que en

el caso del cangrejo italiano, el cangrejo rojo en la península ibérica tiene

un gran número de haplotipos y alta variabilidad genética en algunas

poblaciones. Muchos de esos haplotipos (16) están compartidos con el área

nativa en EE. UU., pero hasta 10 de ellos se detectaron únicamente en la

península ibérica. Por supuesto, esta diversidad y exclusividad de haplotipos

no indica que el cangrejo rojo sea nativo en la península, como no lo hace en

el caso del cangrejo italiano. Patrones similares se conocen en otras especies

invasoras de cangrejos de río, como el cangrejo señal (Pacifastacus

leniusculus), una especie nativa del oeste de Norteamérica. Petrusek et al. (2017) reportaron una alta riqueza

haplotípica en poblaciones europeas de esta especie, con una mayoría de

haplotipos que no habían sido detectados en su área nativa. De nuevo, por

supuesto, esto no constituye ninguna evidencia de que el cangrejo señal sea nativa

en algún lugar de Europa.

Creemos que la supuesta alta diversidad haplotípica del

cangrejo italiano en la península ibérica, que Martín-Torrijos

et al. (2021) y Martínez-Ríos et al. (2023)

afirman haber desvelado —ambos artículos utilizan el término unraveling

en el título—, es en realidad un mero resultado del aumento en el esfuerzo de

muestreo, tanto en número de poblaciones (Fig. 2)

como en la longitud de los fragmentos de ADN analizados (comparar paneles A y B

en la Figura 3). Para equilibrar la comparación

entre las poblaciones italianas e ibéricas, el número de haplotipos debería

estandarizarse en función del tamaño de la muestra y la longitud de los

fragmentos de ADN. Aunque las mutaciones de ADN no ocurren con la misma frecuencia

en todas las regiones, calculamos el número de haplotipos estandarizado a 10

poblaciones y fragmentos de 1000 pb. Utilizando los fragmentos de ADN más

largos (Fig. 3B), estos valores son casi cinco

veces mayores en las poblaciones italianas (8.2) que en las españolas (1.7). De

hecho, la pérdida de diversidad haplotípica debido a las introducciones es

mayor en el cangrejo italiano que en el cangrejo rojo (32 y 9.3 en poblaciones

nativas e ibéricas, respectivamente).

En resumen, a pesar de la

alta riqueza y exclusividad haplotípica, sabemos que el cangrejo rojo no es

nativo en la península ibérica porque: 1) los patrones genéticos así lo

sugieren; 2) esto concuerda con el conocimiento biogeográfico; y,

especialmente, 3) conocemos las acciones y las motivaciones que llevaron a su

introducción en España, así como las fechas en las que ocurrió y las personas

que participaron en ella. Estas tres condiciones también se cumplen en el caso

del cangrejo italiano. Para ambas especies, la gran cantidad de conocimiento

acumulado respalda de manera sólida y coherente su estatus no nativo en la

península ibérica.

Conclusiones

En este trabajo mostramos cómo interpretaciones erróneas de

los patrones genéticos pueden generar, especialmente si se combinan con

muestreos sesgados, descripciones desencaminadas de eventos históricos y

patrones biogeográficos. Afortunadamente, existen pautas para interpretar los

resultados genéticos adecuadamente, centrando la atención en las relaciones

entre secuencias genéticas, lo que permite superar las limitaciones resultantes

de evaluar únicamente la riqueza y exclusividad de los haplotipos. Cuando estas

pautas se aplican al conflictivo caso del cangrejo italiano en España, queda

claro que el debate es artificial y que a día de hoy no existen evidencias que

cuestionen que Austropotamobius fulcisianus sea una especie introducida

(lo mismo que puede decirse de Procambarus clarkii). El cangrejo italiano

concentra una parte significativa de los esfuerzos dedicados a la conservación

de la biodiversidad de las aguas continentales en España (Alonso

2012), y recientemente se ha aprobado una estrategia nacional para su

conservación (MITECO 2024). Considerando la alta

proporción de especies endémicas y el pobre estado de conservación de la fauna

acuática ibérica (por ejemplo, Ribera 2000; Maceda-Veiga 2013; Nakamura

et al. 2023), resulta evidente que es necesario reevaluar las estrategias

de gestión y adaptarlas al hecho de que el cangrejo italiano sea una especie

introducida (Clavero 2014).

La conservación del cangrejo italiano en España se ha basado

en gran medida en la cría en cautividad y sueltas en zonas consideradas

propicias para establecer nuevas poblaciones, unas acciones a las que la

estrategia española pretende dar continuidad (MITECO 2024).

Los lugares de suelta tienen que ser sistemas de aguas permanentes y estar

libres de la presencia de especies americanas de cangrejos de río. Estos

hábitats son cada vez más escasos y son vitales para diversas especies, que

pueden verse perjudicados por la generación de nuevas poblaciones de cangrejos

de río (Rosewarne et al. 2013; James

et al. 2015). De hecho, tanto las especies americanas como las nativas

europeas de cangrejo de río tienen un enorme potencial de transformación de los

hábitats que ocupan (Gherardi et al. 2001; Weinländer y Füreder 2011; Nyström

2017), por lo que el impacto de las sueltas sobre la biodiversidad nativa

debería ser adecuadamente evaluado.

Desde una perspectiva más general, queremos resaltar el

valor del conocimiento interdisciplinar y los riesgos de valorar los resultados

de un enfoque particular por encima de otros. Cuando diferentes estudios

presentan resultados contradictorios, la generación de conocimiento sólido debe

basarse en una evaluación crítica de las fortalezas y debilidades de cada

metodología, sin asumir a priori la superioridad de ninguna en

particular. Al comunicar públicamente metodologías y resultados científicos,

tanto a la comunidad científica como a colectivos más amplios, es importante

reconocer que disciplinas con un componente tecnológico avanzado, como los

análisis genéticos, a menudo tienen mayor credibilidad que campos más

tradicionales. Como se ha demostrado en el caso del cangrejo italiano, tal

asunción puede no estar justificada. En el fomento de la cultura científica y

la divulgación del conocimiento es fundamental transmitir el valor de las

distintas disciplinas y las incertidumbres asociadas a cada una de ellas.

Financiación, permisos requeridos, potenciales

conflictos de interés y agradecimientos

Los autores/as declaran no tener ningún conflicto de

intereses.

Este trabajo es resultado del proyecto CRAYMAP (Crayfish invasions

across time and space, a multidisciplinary approach,

PID2020-20026RB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de

España. Queremos agradecer los comentarios de cuatro revisores anónimos y las

observaciones de los editores, que contribuyeron a mejorar este trabajo.

Contribución de los autores

MC, SB y FJO Conceptualización, Curación de datos,

Redacción- revisión y edición; MC Redacción- manuscrito original.

Disponibilidad de los datos

Este artículo no utiliza conjuntos de datos.

Referencias

Acevedo-Limón, L.,

Oficialdegui, F.J., Sánchez, M.I., Clavero, M. 2020. Historical,

human, and environmental drivers of genetic diversity in the red swamp crayfish

(Procambarus clarkii) invading the Iberian Peninsula. Freshwater

Biology 65: 1460-1474. https://doi.org/10.1111/fwb.13513

Albrecht, H. 1983. Besiedlungsgeschichte und ursprünglich holozane

verbreitung der europäischen Flusskrebse. Spixiana 6: 61-77.

Alcover, J.A. 2008. The first Mallorcans: prehistoric colonization in the

Western Mediterranean. Journal of World Prehistory 21, 19–84. https://doi.org/10.1111/fwb.13513

Alonso, F. 2011. Austropotamobius italicus (Faxon, 1914). Atlas

y libro rojo de los invertebrados amenazados de España (Especies Vulnerables)

(pp 651-672). Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, Madrid.

Alonso, F. 2012. Austropotamobius

pallipes. Bases ecológicas preliminares para la conservación de las

especies de interés comunitario en España: Invertebrados (p. 69).

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid.

Ascunce, M.S., Yang, C.C., Oakey,

J., Calcaterra, L., Wu, W.J., Shih, C-J., Goudet, J., et al. 2011. Global invasion history of the fire ant Solenopsis invicta. Science

331: 1066-1068. https://doi.org/10.1126/science.1198734

Baquero, R.A., Oficialdegui, F.J.,

Ayllón, D., Nicola, G.G. 2023. The challenge of managing

threatened invasive species at a continental scale. Conservation Biology

37: e14165. https://doi.org/10.1111/cobi.14165

Barbaresi, S., Gherardi, F., Mengoni, A., Souty-Grosset, C. 2007. Genetics

and invasion biology in fresh waters: a pilot study of Procambarus clarkii

in Europe. Biological invaders in inland waters: Profiles, distribution, and

threats (ed F. Gherardi) pp 381-400. Springer Dordrecht. The Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6029-8_20

Bélouard, N., Paillisson, J.M., Oger, A., Besnard, A.L., Petit, E.J. 2019.

Genetic drift during the spread phase of a biological invasion. Molecular

Ecology 28: 4375-4387. https://doi.org/10.1111/mec.15238

Blackburn, T.M., Pyšek, P., Bacher, S., Carlton, J.T., Duncan, R.P.,

Jarošík, V., Wilson, J.R.U., et al. 2011. A proposed unified framework for

biological invasions. Trends in Ecology & Evolution 26: 333-339. https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023

Blackburn, T.M., Prowse, T.A., Lockwood, J.L., Cassey, P. 2013. Propagule

pressure as a driver of establishment success in deliberately introduced exotic

species: fact or artefact? Biological Invasions 15: 1459-1469. https://doi.org/10.1007/s10530-013-0451-x

Blakeslee, A.M. 2007. Native or invasive? The case history of the marine

snail, Littorina littorea, in northeast North America. In: Starkey, D.,

Holm, P., Barnard, M. (eds.), Oceans Past: Management Insights from the

History of Marine Animal Populations, pp. 7–24. Earthscan, London, UK.

Blakeslee, A.M., Byers, J.E., Lesser, M.P. 2008. Solving cryptogenic

histories using host and parasite molecular genetics: the resolution of Littorina

littorea's North American origin. Molecular Ecology 17: 3684-3696. https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2008.03865.x

Blakeslee, A.M., Altman, I., Miller, A.W., Byers, J.E., Hamer, C.E., Ruiz,

G.M. 2012. Parasites and invasions: a biogeographic examination of parasites

and hosts in native and introduced ranges. Journal of Biogeography 39:

609-622. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2011.02631.x

Blumenfeld, A.J., Eyer, P.A., Husseneder, C., Mo, J., Johnson, L.N., Wang, C.,

Grace, J.K., et al. 2021. Bridgehead effect and multiple introductions shape

the global invasion history of a termite. Communications Biology 4: 196.

https://doi.org/10.1038/s42003-021-01725-x

Cabezas, M.P., Xavier, R., Branco, M., Santos, A.M., Guerra-García, J.M.

2014. Invasion history of Caprella scaura Templeton, 1836 (Amphipoda:

Caprellidae) in the Iberian Peninsula: multiple introductions revealed by

mitochondrial sequence data. Biological Invasions 16: 2221-2245. https://doi.org/10.1007/s10530-014-0660-y

Carlton, J.T. 1996. Biological invasions and cryptogenic species. Ecology

77: 1653-1655. https://doi.org/10.2307/2265767

Casas-Marce, M., Marmesat, E.,

Soriano, L., Martínez-Cruz, B., Lucena-Perez, M., Nocete, F.,

Rodríguez-Hidalgo, A., et al. 2017. Spatiotemporal dynamics of

genetic variation in the Iberian lynx along its path to extinction

reconstructed with ancient DNA. Molecular Biology and Evolution 34:

2893-2907. https://doi.org/10.1093/molbev/msx222

Clavero, M. 2014. Shifting baselines and the conservation of non-native

species. Conservation Biology 28: 1434-1436. https://doi.org/10.1111/cobi.12266

Clavero, M. 2016. Species substitutions driven by anthropogenic positive

feedbacks: Spanish crayfish species as a case study. Biological Conservation

193: 80-85. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2015.11.017

Clavero, M. 2022. The King's aquatic desires: 16th century fish

and crayfish introductions into Spain. Fish and Fisheries 23: 1251-1263.

https://doi.org/10.1111/faf.12680

Clavero, M., Nores, C., Kubersky‐Piredda, S., Centeno‐Cuadros,

A. 2016. Interdisciplinarity to reconstruct historical introductions: solving

the status of cryptogenic crayfish. Biological Reviews 91:

1036-1049. https://doi.org/10.1111/brv.12205

Clavero, M., Suh, J., Franch, N.,

Aparicio, E., Buchaca, T., Caner, J., García-Rodriguez, S., et al. 2023. Invaders they are a-changing: A recent, unexpected surge of invasive

loaches in Catalonia. Freshwater Biology 68: 621-631. https://doi.org/10.1111/fwb.14051

Crain, P.K.,

Moyle, P.B. 2011. Biology, history, status and

conservation of Sacramento perch, Archoplites interruptus. San

Francisco Estuary and Watershed Science 9. https://doi.org/10.15447/sfews.2011v9iss1art5

Crandall, K.A., De Grave,

S. 2017. An updated classification of the freshwater

crayfishes (Decapoda: Astacidea) of the world, with a complete species list. The

Journal of Crustacean Biology 37: 615-653. https://doi.org/10.1093/jcbiol/rux070

Craven, D., Winter, M., Hotzel, K., Gaikwad, J., Eisenhauer, N., Hohmuth,

M., König-Ries, B., et al. 2019. Evolution of interdisciplinarity in

biodiversity science. Ecology and Evolution 9: 6744-6755. https://doi.org/10.1002/ece3.5244

Cunningham, C.W. 2008. How to use genetic data to distinguish between natural

and human-mediated introduction of Littorina littorea to North America. Biological

Invasions 10: 1-6. https://doi.org/10.1007/s10530-007-9099-8

Detry, C., Cardoso, J.L., Heras

Mora, J., Bustamante-Álvarez, M., Silva, A.M., Pimenta, J., Fernandes, I., et

al. 2018. Did the Romans introduce the Egyptian mongoose (Herpestes

ichneumon) into the Iberian Peninsula? The Science of Nature 105:

1-13. https://doi.org/10.1007/s00114-018-1586-5

Diéguez‐Uribeondo, J., Royo, F., Souty‐Grosset, C., Ropiquet, A.,

Grandjean, F. 2008. Low genetic variability of the white‐clawed

crayfish in the Iberian Peninsula: its origin and management implications. Aquatic

Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 18: 19-31. https://doi.org/10.1002/aqc.811

Díez-del-Molino, D.,

Sánchez-Barreiro, F., Barnes, I., Gilbert, M.T.P., Dalén, L. 2018. Quantifying temporal genomic erosion in endangered species. Trends

in Ecology & Evolution 33: 176-185. https://doi.org/10.1016/j.tree.2017.12.002

Dlugosch,

K.M., Parker, I.M. 2008. Founding events in species

invasions: genetic variation, adaptive evolution, and the role of multiple

introductions. Molecular Ecology 17: 431-449. https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2007.03538.x

Doan, K., Zachos, F.E., Wilkens, B., Vigne, J.D., Piotrowska, N.,

Stanković, A., Jędrzejewska, B., et al. 2017. Phylogeography of the Tyrrhenian

red deer (Cervus elaphus corsicanus) resolved using ancient DNA of

radiocarbon-dated subfossils. Scientific Reports 7: 2331. https://doi.org/10.1038/s41598-017-02359-y

Einfeldt, A.L., Doucet, J.R., Addison, J.A. 2014. Phylogeography and cryptic

introduction of the ragworm Hediste diversicolor (Annelida, Nereididae)

in the Northwest Atlantic. Invertebrate Biology 133: 232-241. https://doi.org/10.1111/ivb.12060

Einfeldt, A.L., Jesson, L.K., Addison, J.A. 2020. Historical human

activities reshape evolutionary trajectories across both native and introduced

ranges. Ecology and Evolution 10(13), 6579-6592. https://doi.org/10.1002/ece3.6391

Facon, B., Pointier, J.P., Jarne, P., Sarda, V., David, P. 2008. High

genetic variance in life-history strategies within invasive populations by way

of multiple introductions. Current Biology 18: 363-367. https://doi.org/10.1016/j.cub.2008.01.063

Favilli,

L., Manganelli, G. 2002. The Italian freshwater

crayfish (Austropotamobius fulcisianus) (Crustacea, Decapoda, Astacidae)

in the Farma-Merse basin (Southern Tuscany). Atti della Società Toscana di

Scienze Naturali Residente in Pisa. Memorie. Serie B 108: 43-49.

Faxon, W. 1914. Notes on the crayfishes in the United States National

Museum and the Museum of Comparative Zoology with descriptions of new species

and subspecies to which is appended a catalogue of the known species and

subspecies. Memoirs of the Museum of Comparative Zoölogy at Harvard College

40: 352–427. https://doi.org/10.5962/bhl.title.49092

Fischer, G.,

Fisher, B.L. 2013. A revision of Pheidole

Westwood (Hymenoptera: Formicidae) in the islands of the Southwest Indian Ocean

and designation of a neotype for the invasive Pheidole megacephala. Zootaxa

3683: 301-356. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3683.4.1

Fok, K.W., Wade, C.M., Parkin, D.T. 2002. Inferring the phylogeny of

disjunct populations of the azure–winged magpie Cyanopica cyanus from

mitochondrial control region sequences. Proceedings of the Royal Society of

London. Series B: Biological Sciences 269: 1671-1679. https://doi.org/10.1098/rspb.2002.2057

Fratini, S., Zaccara, S., Barbaresi, S., Grandjean, F., Souty-Grosset, C.,

Crosa, G., Gherardi, F. 2005. Phylogeography of the threatened crayfish (genus Austropotamobius)

in Italy: implications for its taxonomy and conservation. Heredity 94:

108–118. https://doi.org/10.1038/sj.hdy.6800581

Gherardi, F., Renai, B., Corti, C. 2001. Crayfish predation on tadpoles: a

comparison between a native (Austropotamobius pallipes) and an alien

species (Procambarus clarkii). Bulletin Français de la Pêche

et de la Pisciculture 361: 659-668. https://doi.org/10.1051/kmae:2001011

Gippoliti,

S., Amori, G. 2006. Ancient introductions of

mammals in the Mediterranean Basin and their implications for conservation. Mammal

Review 36: 37-48. https://doi.org/10.1111/j.1365-2907.2006.00081.x

Gouin, N., Grandjean, F., Pain, S., Souty-Grosset, C. Reynolds, J. 2003.

Origin and colonization history of the white-clawed crayfish, Austropotamobius

pallipes, in Ireland. Heredity 91: 70–77. https://doi.org/10.1038/sj.hdy.6800282

Grandjean, F., Gouin, N., Souty-Grosset, C., Diéguez-Uribeondo, J. 2001.

Drastic bottlenecks in the endangered crayfish species Austropotamobius

pallipes in Spain and implications for its colonization history. Heredity

86: 431-438. https://doi.org/10.1046/j.1365-2540.2001.00849.x

Grandjean, F., Frelon-Raimond, M., Souty-Grosset, C. 2002. Compilation of

molecular data for the phylogeny of the genus Austropotamobius: one

species or several? Bulletin Francais de la Peche et de la

Pisciculture 367: 671-680. https://doi.org/10.1051/kmae:2002058

Hajji, G.M., Charfi-Cheikrouha, F.,

Lorenzini, R., Vigne, J.D., Hartl, G.B., Zachos, F.E. 2008. Phylogeography

and founder effect of the endangered Corsican red deer (Cervus elaphus

corsicanus). Biodiversity and Conservation 17: 659-673. https://doi.org/10.1007/s10531-007-9297-9

Haydar, D. 2012. What is natural? The scale of cryptogenesis in the North

Atlantic Ocean. Diversity and Distributions 18: 101-110. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2011.00863.x

Hierro, J.L., Maron, J.L., Callaway, R.M. 2005. A biogeographical approach

to plant invasions: the importance of studying exotics in their introduced and

native range. Journal of Ecology 93: 5-15. https://doi.org/10.1111/j.0022-0477.2004.00953.x

Hofman, C.A.,

Rick, T.C. 2018. Ancient biological invasions and

island ecosystems: tracking translocations of wild plants and animals. Journal

of Archaeological Research 26: 65-115. https://doi.org/10.1007/s10814-017-9105-3

Hong, Y., Yuan, Z., Liu, X. 2024. Global drivers of the

conservation–invasion paradox. Conservation Biology e14290. https://doi.org/10.1111/cobi.14290

Hufbauer, R.A., Rutschmann, A., Serrate, B., Vermeil De Conchard, H., Facon,

B. 2013. Role of propagule pressure in colonization

success: disentangling the relative importance of demographic, genetic and

habitat effects. Journal of Evolutionary Biology 26: 1691-1699. https://doi.org/10.1111/jeb.12167

Hunter, M.E.,

Nico L.G. 2015. Genetic

analysis of invasive Asian Black Carp (Mylopharyngodon piceus) in the

Mississippi River Basin: evidence for multiple introductions. Biological

Invasions 17: 99-114. https://doi.org/10.1007/s10530-014-0708-z

Ion, M.C., Bloomer, C.C., Bărăscu, T.I., Oficialdegui, F.J., Shoobs,

N.F., Williams, B.W., Scheers, K., et al. 2024. World of Crayfish™: a web

platform towards real-time global mapping of freshwater crayfish and their

pathogens. PeerJ 12: e18229. https://doi.org/10.7717/peerj.18229

James, J., Slater, F.M., Vaughan, I.P., Young, K.A., Cable, J. 2015.

Comparing the ecological impacts of native and invasive crayfish: could native

species’ translocation do more harm than good? Oecologia 178:

309-316. https://doi.org/10.1007/s00442-014-3195-0

Jelić, M., Klobučar, G.I.,

Grandjean, F., Puillandre, N., Franjević, D., futo, M., Amouret, J., et al.

2016. Insights into the molecular phylogeny and historical

biogeography of the white-clawed crayfish (Decapoda, Astacidae). Molecular

Phylogenetics and Evolution 103, 26-40. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2016.07.009

Kelager, A., Pedersen, J.S., Bruun, H.H. 2013. Multiple introductions and

no loss of genetic diversity: invasion history of Japanese Rose, Rosa rugosa,

in Europe. Biological Invasions 15: 1125-1141. https://doi.org/10.1007/s10530-012-0356-0

Klobučar, G.I., Podnar, M., Jelić, M., Franjević, D., Faller, M., Štambuk,

A., Gottstein, S., et al. 2013. Role of the Dinaric Karst (western Balkans) in

shaping the phylogeographic structure of the threatened crayfish Austropotamobius

torrentium. Freshwater Biology 58: 1089-1105. https://doi.org/10.1111/fwb.12110

Lambea-Camblor, A.,

Morcillo, F., Muñoz, J., Perdices, A. 2023. Genetic and

ecological approaches to introduced populations of pumpkinseed sunfish (Lepomis

gibbosus) in Southwestern Europe. Diversity 15: 1059. https://doi.org/10.3390/d15101059

Larroque, J., Chevret, P., Berger, J., Ruette, S., Adriaens, T., van den

Berge, K., Schockert, V., et al. 2023. Microsatellites and mitochondrial

evidence of multiple introductions of the invasive raccoon Procyon lotor

in France. Biological Invasions 25: 1955-1972. https://doi.org/10.1007/s10530-023-03018-2

Lejeusne, C., Saunier, A., Petit, N., Béguer, M., Otani, M., Carlton, J.T.,

Rico, C., et al. 2014. High genetic diversity and

absence of founder effects in a worldwide aquatic invader. Scientific

Reports 4: 5808. https://doi.org/10.1038/srep05808

Maceda-Veiga, A.

2013. Towards the conservation of freshwater fish:

Iberian Rivers as an example of threats and management practices. Reviews in

Fish Biology and Fisheries 23: 1-22. https://doi.org/10.1007/s11160-012-9275-5

Machino, Y., Füreder, L., Laurent, P.J., Petutschnig, J. 2004. Introduction

of the white-clawed crayfish Austropotamobius pallipes in Europe. Berichte

des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 91: 187-212.

Marchetti,

M.P., Engstrom, T. 2016. The conservation paradox

of endangered and invasive species. Conservation Biology 30: 434-437. https://doi.org/10.1111/cobi.12642

Martín-Torrijos, L., Buckley, D., Doadrio, I., Machordom, A., Diéguez-Uribeondo, J.

2021. Unraveling the hidden diversity of the native white claw crayfish in the

Iberian Peninsula. Frontiers in Ecology and Evolution 9: 669292. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.669292

Martínez-Laiz, G., Ros, M., Guerra-García, J.M., Faasse, M., Santos, A.M.,

Cabezas, M.P. 2021. Using molecular data to monitor the post-establishment

evolution of the invasive skeleton shrimp Caprella scaura. Marine

Environmental Research 166: 105266. https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2021.105266

Martínez-Ríos, M.,

Martín-Torrijos, L., Casabella-Herrero, G., Tedesco, P., Machordom, A.,

Diéguez-Uribeondo, J. 2023. On the conservation of

white-clawed crayfish in the Iberian Peninsula: Unraveling its genetic

diversity and structure, and origin. Plos One 18: e0292679. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292679

Masseti, M., Albarella, U.,

Mazzorin, J.D.G. 2010. The crested porcupine, Hystrix

cristata L., 1758, in Italy. Anthropozoologica 45: 27-42. https://doi.org/10.5252/az2010n2a2

Matallanas, B., Ochando, M.D.,

Vivero, A., Beroiz, B., Alonso, F., Callejas, C. 2011. Mitochondrial

DNA variability in Spanish populations of A. italicus inferred from the

analysis of a COI region. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems

401: 30. https://doi.org/10.1051/kmae/2011052

Matallanas, B., Ochando, M.D.,

Alonso, F., Callejas, C. 2016. Update of genetic information

for the white-clawed crayfish in Spain, with new insights into its population

genetics and origin. Organisms Diversity & Evolution 16:

533-547. https://doi.org/10.1007/s13127-016-0268-4

MITECO 2024. Estrategia para la

conservación del cangrejo de río ibérico (Austropotamobius pallipes) en

España. Disponible en: https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/biodiversidad/publicaciones/estrategias/Estrategia-cangrejo-25-1.pdf.

Muirhead, J.R., Gray, D.K.,

Kelly, D.W., Ellis, S.M., Heath, D.D., Macisaac, H.J. 2008. Identifying

the source of species invasions: sampling intensity vs. genetic diversity. Molecular

Ecology 17: 1020-1035. https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2008.03669.x

Nakamura, K., Sousa, R.,

Mesquita-Joanes, F. 2023. Collapse of native freshwater mussel

populations: Prospects of a long-term study. Biological Conservation

279: 109931. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.109931

Ninni, A.P. 1886. Sul gambero

fluviale italiano. Atti della Società Italiana di Scienze Naturali 29:

323–326.

Nyström, P. 2017. Ecological impact of introduced and native crayfish on

freshwater communities: European perspectives. In: Gherardi, F., Holdich, D.M.

(eds.), Crayfish in Europe as alien species, pp. 63-85. Routledge. https://doi.org/10.1201/9781315140469-6

Oficialdegui, F.J., Clavero, M., Sánchez, M.I., Green, A.J., Boyero, L., Michot,

T.C., Klose, K., et al. 2019. Unravelling the global invasion routes of a

worldwide invader, the red swamp crayfish (Procambarus clarkii). Freshwater

Biology 64: 1382-1400. https://doi.org/10.1111/fwb.13312

Oficialdegui, F.J., Sánchez, M.I., Clavero, M. 2020. One century away from home:

how the red swamp crayfish took over the world. Reviews in Fish Biology and

Fisheries 30: 121-135. https://doi.org/10.1007/s11160-020-09594-z

Oficialdegui, F.J., South, J., Courchamp, F., Clavero, M. 2024. Nativeness is a

binary concept—Invasiveness and its management are not. Biological

Conservation 294: 110631. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2024.110631

Papadopoulou,

A., Knowles, L.L. 2016. Toward a paradigm shift in

comparative phylogeography driven by trait-based hypotheses. Proceedings of

the National Academy of Sciences 113: 8018-8024. https://doi.org/10.1073/pnas.1601069113

Pârvulescu, L. 2019. Introducing a new Austropotamobius crayfish

species (Crustacea, Decapoda, Astacidae): A miocene endemism of the Apuseni

Mountains, Romania. Zoologischer Anzeiger 279: 94-102. https://doi.org/10.1016/j.jcz.2019.01.006

Pedraza-Lara, C., Alda, F.,

Carranza, S., Doadrio, I. 2010. Mitochondrial DNA structure of

the Iberian populations of the white-clawed crayfish, Austropotamobius

italicus italicus (Faxon, 1914). Molecular Phylogenetics and Evolution

57: 327-342. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2010.06.007

Peters, J., Lebrasseur, O., Irving-Pease, E.K., Paxinos, P.D., Best, J.,

Smallman, R., Callou, C., et al. 2022. The biocultural origins and dispersal of

domestic chickens. Proceedings of the National Academy of Sciences 119:

e2121978119. https://doi.org/10.1073/pnas.2121978119

Petrusek, A., Filipová, L.,

Kozubíková-Balcarová, E., Grandjean, F. 2017. High genetic

variation of invasive signal crayfish in Europe reflects multiple introductions

and secondary translocations. Freshwater Science 36: 838-850. https://doi.org/10.1086/694866

Pipek, P., Pysek, P., Blackburn, T.M. 2015. How the Yellowhammer became a

Kiwi: the history of an alien bird invasion revealed. Neobiota 24: 1-31.

https://doi.org/10.3897/neobiota.24.8611

Pooley, S.P., Mendelsohn, J.A., Milner-Gulland, E.J. 2014. Hunting down

the chimera of multiple disciplinarity in conservation science. Conservation Biology 28: 22-32. https://doi.org/10.1111/cobi.12183

Rosewarne, P.J., Mortimer, R.J.G., Dunn, A.M. 2013. Size-dependent impacts of

the endangered white-clawed crayfish (Austropotamobius pallipes) (Lereboullet)

on the littoral community. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems

409: 06. https://doi.org/10.1051/kmae/2013047

Ribera, I. 2000. Biogeography and conservation of Iberian water beetles. Biological

Conservation 92: 131-150. https://doi.org/10.1016/S0006-3207(99)00048-8

Rius, M.,

Darling, J.A. 2014. How important is intraspecific

genetic admixture to the success of colonising populations? Trends in

Ecology & Evolution 29: 233–242. https://doi.org/10.1016/j.tree.2014.02.003

Robin, M., Ferrari, G., Akgül, G., Münger, X., von Seth, J., Schuenemann,

V.J., Dalén, L., et al. 2022. Ancient mitochondrial and modern whole genomes

unravel massive genetic diversity loss during near extinction of Alpine ibex. Molecular

Ecology 31: 3548-3565. https://doi.org/10.1111/mec.16503

Roman, J.,

Darling, J.A. 2007. Paradox lost: genetic diversity

and the success of aquatic invasions. Trends in Ecology & Evolution

22: 454-464. https://doi.org/10.1016/j.tree.2007.07.002

Seebens, H., Blackburn, T.M., Dyer, E.E., Genovesi, P., Hulme, P.E.,

Jeschke, J.M., Pagad, S., et al. 2017. No saturation in the accumulation of

alien species worldwide. Nature Communications 8: 14435. https://doi.org/10.1038/ncomms14435

Seixas, F.A., Juste, J., Campos,

P.F., Carneiro, M., Ferrand, N., Alves, P.C., Melo-Ferreira, J.M. 2014. Colonization history of Mallorca Island by the European rabbit, Oryctolagus

cuniculus, and the Iberian hare, Lepus granatensis (Lagomorpha:

Leporidae). Biological Journal of the Linnean Society 111: 748-760. https://doi.org/10.1111/bij.12248

Sequeira, F., Aguilar, F.F.,

Madeira, F.M., Teixeira, J., Crespo, E., Ferrand, N., Rebelo, R. 2022. What can genetics tell us about the history of a human-mediated

introduction of the golden-striped salamander south of its native range? European

Journal of Wildlife Research 68: 78. https://doi.org/10.1007/s10344-022-01628-0

Subchev, M. 2014. The genus Branchiobdella Odier, 1823 (Annelida,

Clitellata, Branchiobdellida): a review of its European species. Acta

Zoologica Bulgarica 66: 5–20.

Szabó, P. 2010. Why history matters in ecology: an interdisciplinary

perspective. Environmental Conservation 37: 380-387. https://doi.org/10.1017/S0376892910000718

Tedeschi, L., Lenzner, B., Schertler, A., Biancolini, D., Essl, F.,

Rondinini, C. 2024. Threatened mammals with alien populations: distribution,

causes, and conservation. Conservation Letters: e13069. https://doi.org/10.1111/conl.13069

Trontelj, P., Machino, Y., Sket, B. 2005. Phylogenetic and phylogeographic

relationships in the crayfish genus Austropotamobius inferred from

mitochondrial COI gene sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution

34: 212-226. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2004.09.010

Trucchi, E.,

Sbordoni, V. 2009. Unveiling an ancient biological

invasion: molecular analysis of an old European alien, the crested porcupine (Hystrix

cristata). BMC Evolutionary Biology 9: 1-10. https://doi.org/10.1186/1471-2148-9-109

Uller, T., Leimu, R. 2011. Founder events predict changes in genetic diversity

during human-mediated range expansions. Global Change Biology 17:

3478-3485. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2011.02509.x

van Boheemen, L.A., Lombaert, E., Nurkowski, K.A., Gauffre, B., Rieseberg, L.H.,

Hodgins, K.A. 2017. Multiple introductions, admixture and bridgehead invasion

characterize the introduction history of Ambrosia artemisiifolia in

Europe and Australia. Molecular Ecology 26: 5421-5434. https://doi.org/10.1111/mec.14293

Weinländer, M., Füreder,

L. 2011. Crayfish as trophic agents: effect of Austropotamobius

torrentium on zoobenthos structure and function in small forest streams. Knowledge

and Management of Aquatic Ecosystems 401: 22. https://doi.org/10.1051/kmae/2011039

Wilmshurst, J.M., Anderson, A.J., Higham, T.F., Worthy, T.H. 2008. Dating the

late prehistoric dispersal of Polynesians to New Zealand using the commensal

Pacific rat. Proceedings of the National Academy of Sciences 105:

7676-7680. https://doi.org/10.1073/pnas.0801507105

![]() , Sergio Bedmar1

, Sergio Bedmar1 ![]() , Francisco J. Oficialdegui2

, Francisco J. Oficialdegui2 ![]()