Introducción

Los parásitos están presentes de forma ubicua en la

naturaleza y se han descrito efectos importantes en la evolución de las

poblaciones de hospedadores (Møller et al. 1993; Gandon y Michalakis 2002; Watson

2013). Sin embargo, el término “parásito” es utilizado para englobar un

conjunto de organismos que lo único que tienen en común es la evolución de una

estrategia vital: vivir a expensas de otro organismo. Dentro de la definición

de parásito cabe el que sus efectos reduzcan la eficacia biológica de sus

hospedadores. Sin embargo, este efecto no siempre es obvio debido, en parte, a

las historias coevolutivas entre parásitos y hospedadores que son dinámicas y

dependen de la estabilidad del ambiente. En ocasiones, se puede alcanzar un

equilibrio en la relación a través de procesos de coadaptación (Megía-Palma et al. 2018; 2023a;

2024). En este sentido, la teoría de las

estrategias vitales (Beilharz et al. 1993; Roff 2002) establece que ante ambientes cambiantes los

equilibrios coadaptativos pueden romperse en favor de los parásitos por los

costes de esos cambios ambientales sobre el comportamiento, u otras estrategias

antiparasitarias, de los hospedadores (Lafferty y

Kuris 1999; Megía-Palma et al. 2020; Horn y Luong 2021).

La reproducción supone un importante cambio fisiológico para

el hospedador del cual se puede beneficiar el parásito (French

et al. 2007; Van der Most et al. 2011; Knutie et al. 2017). De hecho, este “estrés” o esfuerzo

de reproducción se ha postulado recurrentemente como marco fisiológico en el

que poder explicar el incremento estacional de las prevalencias y/o de las

intensidades de algunos parásitos en las poblaciones de hospedadores como

consecuencia de la inmunodepresión sufrida por los hospedadores durante la

reproducción (Norris et al. 1994; Nordling et al. 1998; Saino et

al. 2000; French et al. 2007). Por ejemplo, en lagartijas postulamos que se puede

cuantificar el esfuerzo reproductor de una población mediante el análisis de la

variación fenológica en: (1) la expresión de la coloración nupcial de sus

individuos (entendiéndose aquella coloración que esté basada en pigmentos como

los carotenoides y pteridinas, y que sea reabsorbida tras el periodo de

emparejamiento); (2) el desarrollo gonadal (por ejemplo, el ancho del paquete

testicular); o (3) el estado de gravidez de las hembras, cuya inversión reproductora

entendemos como máxima durante la formación y acarreo de huevos. De este modo,

esperamos que las lagartijas tengan un mayor número de ectoparásitos durante

los periodos más demandantes de estos procesos. Sin embargo, podría ser que los

procesos subyacentes fuesen otros ya que no todos los parásitos funcionan igual

porque las historias coevolutivas de cada asociación parásito-hospedador

podrían ser tantas como poblaciones de hospedadores existen. Por ejemplo, la

variación fenológica en las intensidades de ciertos ectoparásitos en

poblaciones de lagartijas puede estar influida por condiciones

microclimáticas y la propia fenología de las poblaciones de ectoparásitos (Klukowski 2004; Pollock

y John-Alder 2020; Drechsler et al. 2021; Rivera-Rea et al. 2022).

Hemos investigado dos especies de lagartija pertenecientes a

la familia Lacertidae (Squamata) que no realizan ni cuidado de la puesta ni

cuidados parentales tras la eclosión de los huevos. Las dos especies tienen

tamaño similar, pero difieren en su selección de microambientes, así como en su

comportamiento de termorregulación (Belliure et al.

1996). Acanthodactylus erythrurus (Schinz 1833) pertenece a un

género de lacértidos con origen norteafricano (Tamar et

al. 2016) y ocupa suelos arenosos sueltos en espacios abiertos (Belliure 2015). Dedica la mayor parte del tiempo a

asolearse y mantiene temperaturas corporales significativamente más altas que

la segunda especie estudiada (Belliure et al. 1996).

Esta última, Psammodromus algirus (Linnaeus 1758), es una especie con

origen filogeográfico en la península ibérica (Carranza

et al. 2006) y que, aunque se le considera una generalista de hábitat,

ocupa preferentemente sotobosques con hojarasca y dedica gran parte de su

actividad diaria a desplazarse en busca de recursos (Carrascal

et al. 1989; Belliure et al. 1996). La máxima

actividad gonadal en ambas especies tiene lugar entre abril y mayo (Castilla et al. 1992; Díaz et

al. 1994). Esta época es de interés porque podría estar relacionada con una

mayor actividad de las lagartijas y un incremento de la susceptibilidad a

infección por ácaros (Barrientos y

Megía-Palma 2021), una vez que sabemos que ambas especies presentan ácaros

hematófagos en el área de estudio investigada (Megía-Palma

et al. 2022a; De los Ríos-Solera et al. 2024).

En el presente estudio vamos a comprobar si los patrones

fenológicos de reproducción pueden contribuir a explicar la variación observada

en el número de ácaros que tienen las lagartijas, en consonancia con la

hipótesis que postula que el esfuerzo de reproducción de las lagartijas

(cuantificado aquí con el ancho testicular y la variación en la expresión de la

coloración nupcial en los machos, y con el estado de gravidez en las hembras)

está relacionado con un aumento de las cargas de ectoparásitos. Esperamos que

las hembras grávidas tengan más ácaros que las no grávidas (como consecuencia

de los costes energéticos derivados de la producción de las puestas) en ambas

especies y que las hembras tengan menos ácaros que los machos en ambas especies

porque los machos de lagartija utilizan áreas de campeo más grandes que las

hembras (Perry y Garland 2002). Este hecho está

relacionado con la búsqueda de parejas por parte de los machos, así como con el

comportamiento de patrullaje para excluir a posibles machos competidores. En

este sentido, también esperamos que A. erythrurus tenga menos ácaros que

P. algirus porque en la zona de estudio la primera selecciona

microhábitats más secos, lo cual reduce la presencia de ácaros (Wu et al. 2019; BeVier et al. 2022),

y porque su patrón diario de actividad implica un menor número de

desplazamientos que en P. algirus (Belliure et

al. 1996). También describimos el patrón fenológico de la variación en la

complejidad cromática de la coloración nupcial de los machos de P. algirus y

esperamos poder mostrar una correlación entre el número de ácaros y la

fenología de la coloración (en P. algirus) y del ancho testicular (en A.

erythrurus). De cumplirse estas relaciones, los resultados se alinearían

con la predicción general que asume un incremento de la susceptibilidad a la

infestación por ectoparásitos en lagartijas debido a los costes asociados con

el esfuerzo de reproducción. Este trabajo aporta información novedosa sobre la

fenología de la reproducción de dos especies en un contexto mesomediterráneo a

la vez que analiza la variación en la presión por ectoparásitos que sufre esta

población y puede generar un conocimiento base para futuros estudios más

específicos.

Material y Métodos

Área de estudio y sistema de muestreo

En la segunda semana de cada mes, desde abril hasta

septiembre de 2022, se capturaron un total de 69 A. erythrurus (41

hembras y 28 machos) y 151 P. algirus (76 hembras y 75 machos) en un

bosque dominado por encinas (Quercus ilex) y con sotobosque de jara

pringosa (Cistus ladanifer) en el Monte de El Pardo (Madrid, España;

40.50°N, 3.76°W; ~ 680 msnm). Para ello se buscaron lagartijas de manera

aleatoria durante 2-3 días seguidos durante la tercera semana de cada mes en

días soleados. Se utilizó un lazo corredizo sujeto en el extremo de una vara de

1.5 m de longitud y que estaba hecho con seda de suturar heridas. Este hilo

cierra suave, pero firmemente, alrededor del cuello de las lagartijas al

capturarlas (Barrientos y Megía-Palma 2021).

Todos los datos fueron recolectados en el campo, y las lagartijas fueron

liberadas unos minutos después de su captura en el mismo punto de captura para

minimizar costes asociados (Barrientos y

Megía-Palma 2021). Los individuos fueron marcados con un punto blanco en el

dorso, utilizando para ello una pintura libre de xileno (e.g., Megía-Palma et al. 2022a). Los datos aquí

presentados incluyen un 5% de lagartijas que fueron capturadas más de una vez y

siempre en meses distintos. Sólo aquellos individuos considerados adultos

fueron incluidos en el muestreo. Esto se decidió basándonos en la longitud

desde la punta del hocico hasta la apertura cloacal (LHC) que medimos con una

regla transparente con precisión de 1 mm. Los individuos con menor LHC

incluidos en el análisis fueron considerados adultos porque, o bien presentaban

coloración nupcial en el caso de los machos de P. algirus (mínima talla

para un macho = 58 mm), o tenían claramente desarrollado el paquete testicular

y tenían coloración dorsolateral de adulto en el caso de los machos de A.

erythrurus (mínima talla para un macho = 65 mm). En el caso de las hembras,

el tamaño menor que se consideró fue aquel que tuvo la hembra más pequeña que

encontramos con huevos en el vientre (es decir, 60 mm en el caso de P.

algirus y 58 mm en el caso de A. erythrurus).

Inversión reproductora

En el caso de las hembras, un mismo investigador (R.M.-P.)

fue siempre el responsable de palpar su vientre para evaluar la presencia de

huevos y asignar el estado de grávida o no grávida. En el caso de los machos,

se hicieron fotografías de todos los individuos con un móvil (iPhone 8, Apple,

CA, EEUU). Se fotografió ventralmente a los machos de A. erythrurus

apoyando una regla (con precisión de 1 mm) sobre el paquete testicular porque

el ancho testicular varía a lo largo de los meses asociado al estado reproductor

(Castilla et al. 1992). Para los machos de P.

algirus, se fotografió con el mismo móvil el lateral de la cabeza y la

garganta porque la extensión y composición cromática de la coloración nupcial

se reduce una vez terminada la reproducción (Megía-Palma

et al. 2022b). Estas fotografías fueron luego utilizadas para medir el

ancho testicular en A. erythrurus (en mm) y clasificar a los machos de P.

algirus en seis categorías de acuerdo con la extensión de su coloración

naranja y amarilla (que es la basada en carotenoides y pteridinas en los machos

de esta población; Megía-Palma et al. 2021)

siguiendo el método propuesto por Díaz (1993) (Megía-Palma et al. 2022b). Dicha extensión fue

siempre categorizada visualmente por la misma persona (C.M.).

Conteos de ectoparásitos

En el campo, el mismo investigador (R.M.-P.) utilizó una

lupa con 10 aumentos para estimar el número total de ácaros (intensidad de

infestación). Estos se observaron principalmente entre las escamas de la cola y

el vientre de ambas especies de lagartija, aunque también pueden encontrarse en

otras zonas del cuerpo como por ejemplo los tímpanos, las axilas de las cuatro

extremidades y la base de la cola (Megía-Palma et

al. 2022a; 2022b; De los Ríos-Solera et al. 2024).

Análisis estadísticos

Realizamos los análisis estadísticos en Statistica 12.0

(StatSoft, Hamburgo, Alemania). Para comparar la prevalencia de ácaros entre

especies, utilizamos una prueba de Chi-cuadrado. Para los conteos de ácaros

(intensidad de infestación), los cuatro modelos realizados se ajustaron mejor

con una distribución Gaussiana de los residuos tras transformar los datos de

ácaros mediante logaritmo decimal que sin transformar. Por tanto, la intensidad

de infestación transformada logarítmicamente se usó como variable dependiente

en todos los modelos. En el primer modelo, que analizó el total de los

individuos (N = 220), se incluyeron como predictores los factores mes, especie

y sexo de las lagartijas. Además, se incluyeron las interacciones entre el mes

y el sexo, el mes y la especie, y el sexo y la especie.

Se realizaron tres modelos

más para analizar la variación en la intensidad de infestación en relación con

los indicadores de inversión en reproducción utilizados. En el caso de las

hembras, se pudieron analizar los datos de ambas especies juntos (n = 117) por

ser el estado de gravidez el indicador utilizado. Se controló el modelo por los

factores mes, especie y estado de gravidez. Se incluyó la interacción entre el

estado de gravidez y la especie, para comprobar si el número de ácaros se ve

influido de manera diferente, en función de la especie, por el estado de

gravidez. La LHC se incluyó como posible variable confundidora (Drechsler et al. 2021).

En el caso de los machos de A. erythrurus (n = 28),

los ácaros se modelaron incluyendo el mes como factor y el ancho testicular

como predictor lineal. En el caso de los machos de P. algirus (n = 75),

los ácaros se modelaron incluyendo también el mes como factor y el grupo de

extensión de la coloración nupcial en el que fueron asignados como predictor

categórico.

Resultados

La LHC media (± el error estándar) de las hembras de A.

erythrurus fue de 70.46 ± 0.78 mm (rango = 58-82 mm); en los machos de esta

especie fue 74.25 ± 0.79 mm (65-82 mm). En el caso de las hembras de P.

algirus, la LHC fue de 68.65 ± 0.60 mm (60-78 mm) y en los machos de 70.13

± 0.60 mm (58-80 mm).

Fenología de la inversión en reproducción

Hembras

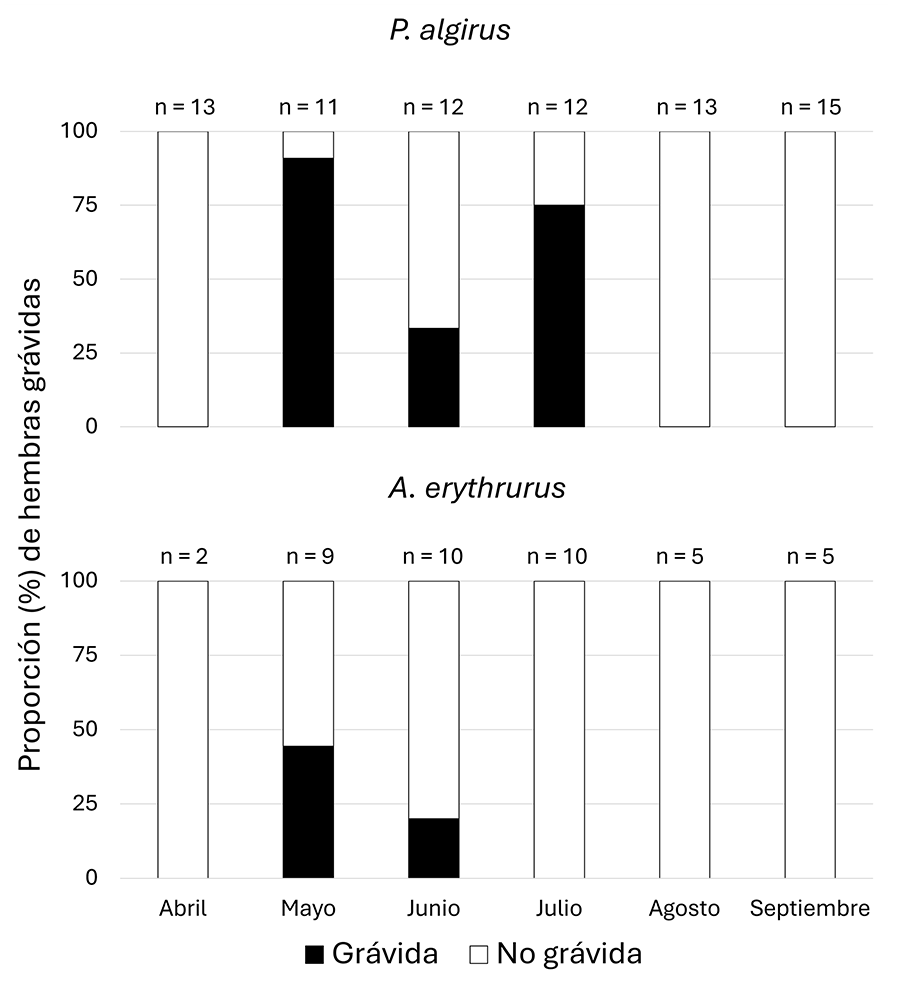

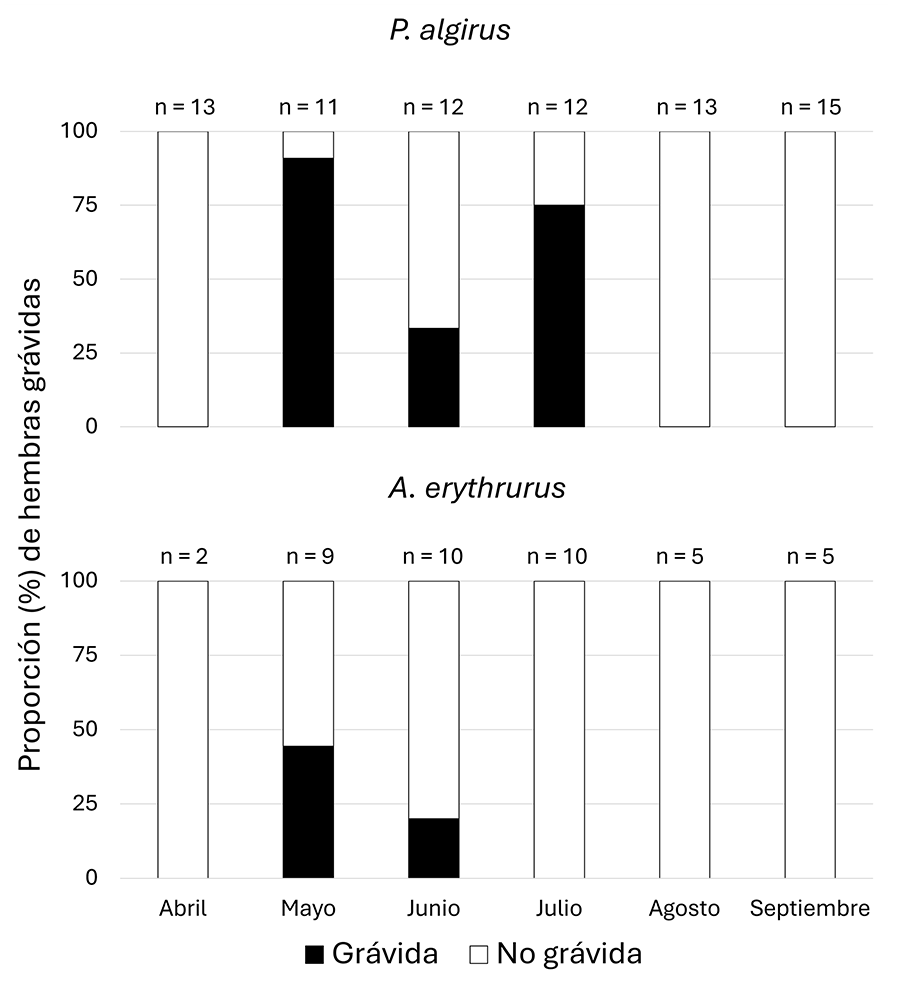

La variación mensual en la frecuencia de aparición de

hembras grávidas en la población indicó que P. algirus presenta dos

eventos de reproducción mientras que A. erythrurus sólo uno (Fig. 1).

Figura 1. Variación mensual en la frecuencia de

hembras grávidas de las dos especies de estudio en el Monte de El Pardo. El

tamaño muestral para cada especie y mes se muestra encima de las barras.

Figure 1.

Monthly variation in the frequency of gravid females of the two study species

in Monte de El Pardo. The sample size for each species and month is shown above

the bars.

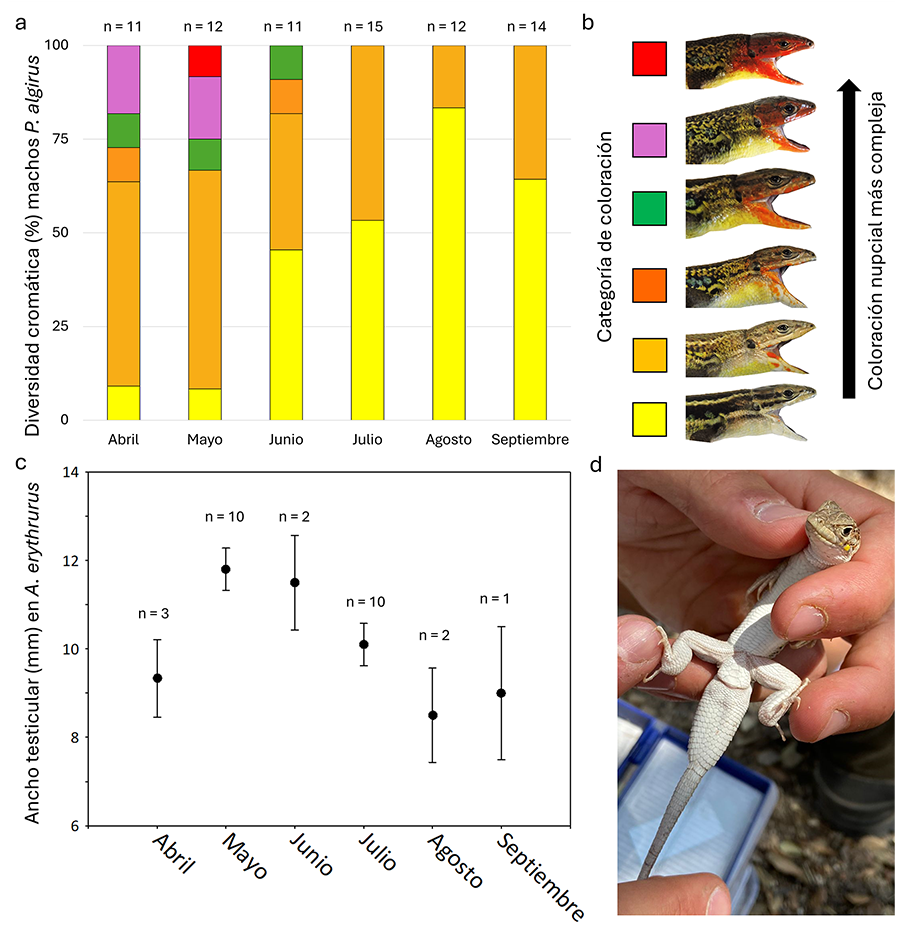

Machos

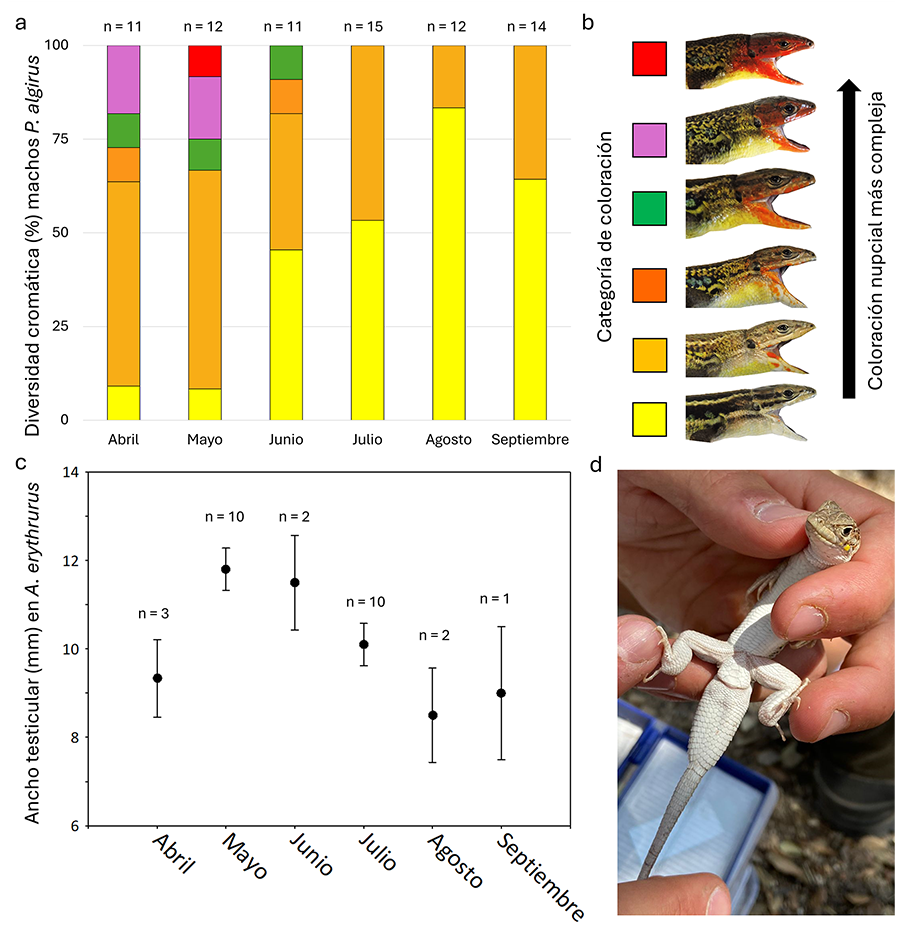

Para el caso de P. algirus se observó en la población

una mayor representatividad de grupos cromáticos con mayor superficie

pigmentada (grupos verde, violeta y rojo; Fig. 2a)

en los meses de abril a junio, coincidiendo con el periodo de emparejamiento de

esta especie. También se observó una mayor preponderancia del grupo cromático

de menor pigmentación (grupo amarillo; Fig. 2a)

en los meses de junio a septiembre, donde la diversidad cromática en la

población de machos de esta especie se redujo a la presencia solamente de

machos asignados a los dos grupos de menor extensión de pigmentación (Fig. 2b).

En el caso de A. erythrurus, se observó que el máximo

ancho testicular en los machos ocurrió en los meses de mayo y junio, con un

descenso de éste en los siguientes meses (Fig. 2c

y Fig. 2d).

Figura 2. (a) Variación de abril a septiembre

de 2022 en la frecuencia de machos de lagartija colilarga (P. algirus)

categorizados en seis grupos (siguiendo Díaz 1993) en

función de la superficie de pigmentación de su coloración nupcial en el Monte

de El Pardo (Madrid). El tamaño muestral para cada especie y mes se muestra

encima de las barras. (b) Los códigos de colores usados en (a)

corresponden, de abajo hacia arriba, a lagartijas con mayor superficie

pigmentada. (c) Media ± error estándar mensual del ancho del paquete

testicular en los machos de A. erythrurus en la población del Monte de

El Pardo. (d) Fotografía ventral de un macho de A. erythrurus capturado

en junio mostrando el paquete testicular.

Figure 2. (a) Frequency variation of male nuptial coloration categories

(following Díaz 1993) in P. algirus observed

from April to September 2022 in Monte de El Pardo (Madrid). The sample size for

each species and month is shown above the bars. (b) The color codes used

in (a) correspond, from bottom to top, to lizards with a larger pigmented

surface. (c) Monthly mean ± standard error of the width of the testes in

A. erythrurus males in the Monte de El Pardo population. (d)

Ventral photograph of a male A. erythrurus captured in June showing the

testes.

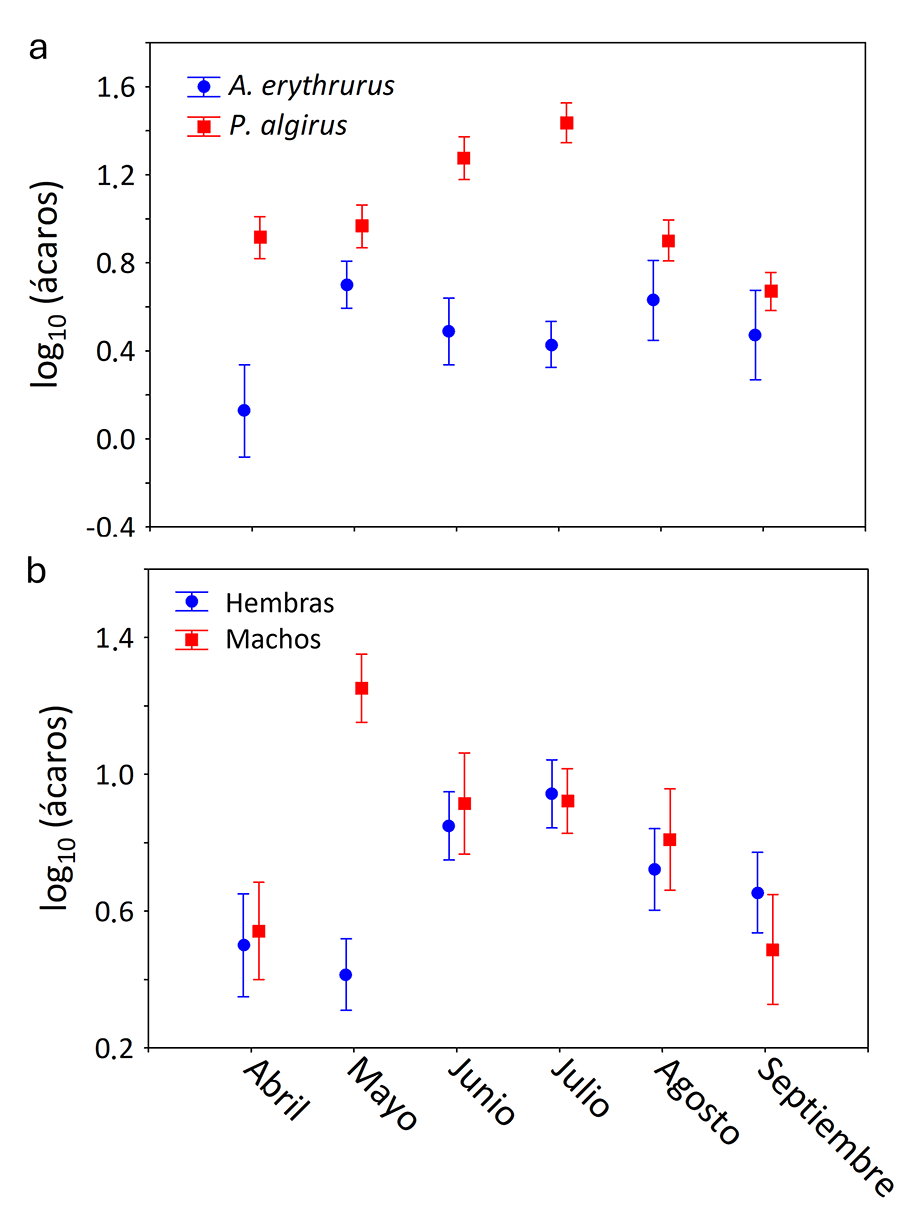

Ectoparásitos

Encontramos ácaros entre las

escamas de ambas especies de lagartija, y pese a la presencia relativamente

abundante de garrapatas en el área de estudio (observación personal), no

encontramos ninguna sobre las lagartijas. La prevalencia de ácaros fue diferente

para ambas especies (χ21, 219 = 25.69, P <

0.001), con el 62.3% de A. erythrurus infestados (hembras = 63.4% y

machos = 60.7%) y el 90.7% de los P. algirus (hembras = 89.5% y machos =

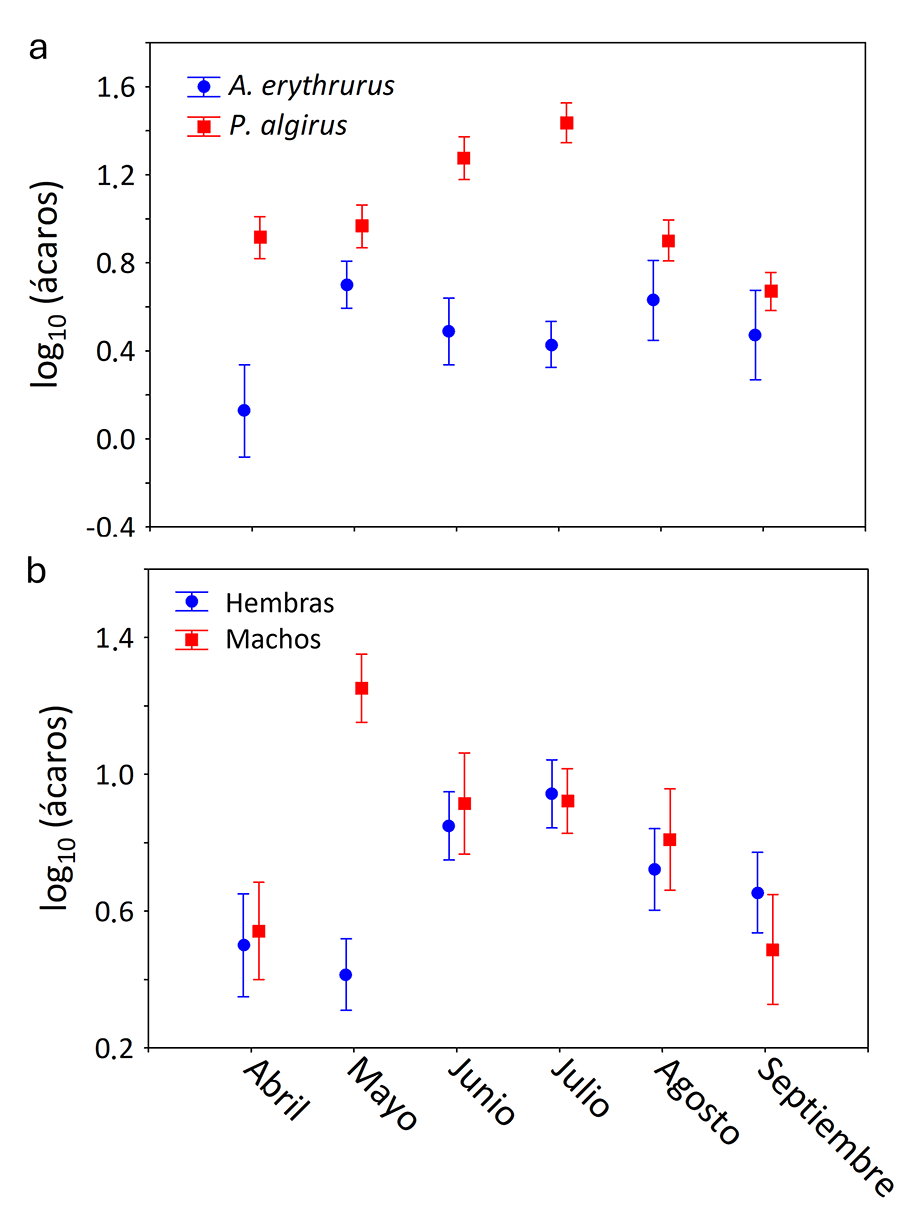

92.0%). La intensidad de infestación fue significativamente menor en A.

erythrurus que en P. algirus con una tendencia no significativa a

que los machos de ambas especies presentaran intensidades mayores (Tabla 1). Las hembras de A. erythrurus

tuvieron una abundancia promedio de 4.75 ± 1.24 (0-39) ácaros frente a los

15.07 ± 6.93 (0-178) de los machos. Las hembras de P. algirus tuvieron

12.64 ± 1.57 (0-65) ácaros frente a los 25.81 ± 3.98 (0-250) de los machos. Los

resultados del modelo indicaron que fueron significativos los efectos de las

interacciones de la especie con el mes y del sexo con el mes (Tabla

1). Vimos que A. erythrurus mantuvo intensidades de parasitación

por ácaros similares durante todo el periodo de actividad y en general menores

que P. algirus. Esta segunda especie mostró una tendencia al alza en el

número de ácaros de abril a julio y después la intensidad de infestación

descendió hasta septiembre (Fig. 3a). Mientras

tanto, los machos tuvieron particularmente más ácaros que las hembras durante

el mes de mayo (Fig. 3b).

Tabla 1. Modelo

lineal general analizando el número de ácaros (transformado mediante log10)

en todas las lagartijas (N = 220). SC = suma de cuadrados; gl = grados de

libertad. Mes corresponde al periodo de abril a septiembre de 2022. Los efectos

significativos (α = 0.05) están marcados en negrita.

Table 1. General linear

model analyzing the number of mites (log10 transformed) on all

lizards (N = 220). SC = sum of squares; df = degrees of

freedom. Month corresponds to the period from April to September 2022.

Significant effects (α = 0.05) are marked in bold.

Figura 3. Representación de las interacciones

significativas mostradas en la Tabla 1.

(a) Variación fenológica del número de ácaros hematófagos sobre A.

erythrurus y P. algirus. (b) Variación fenológica del número

de ácaros atendiendo al sexo de las lagartijas.

Figure 3.

Significant interactions shown in Table 1. (a)

Phenological variation in the number of hematophagous mites on A. erythrurus

and P. algirus. (b) Phenological variation in the number of mites

according to the sex of the lizards.

Parasitación e inversión reproductora

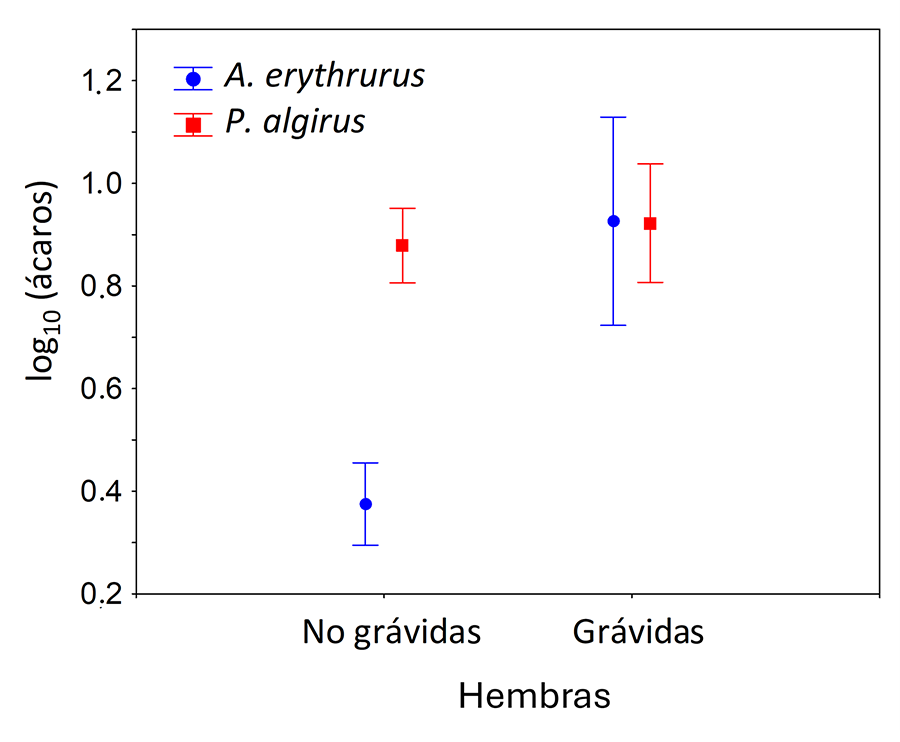

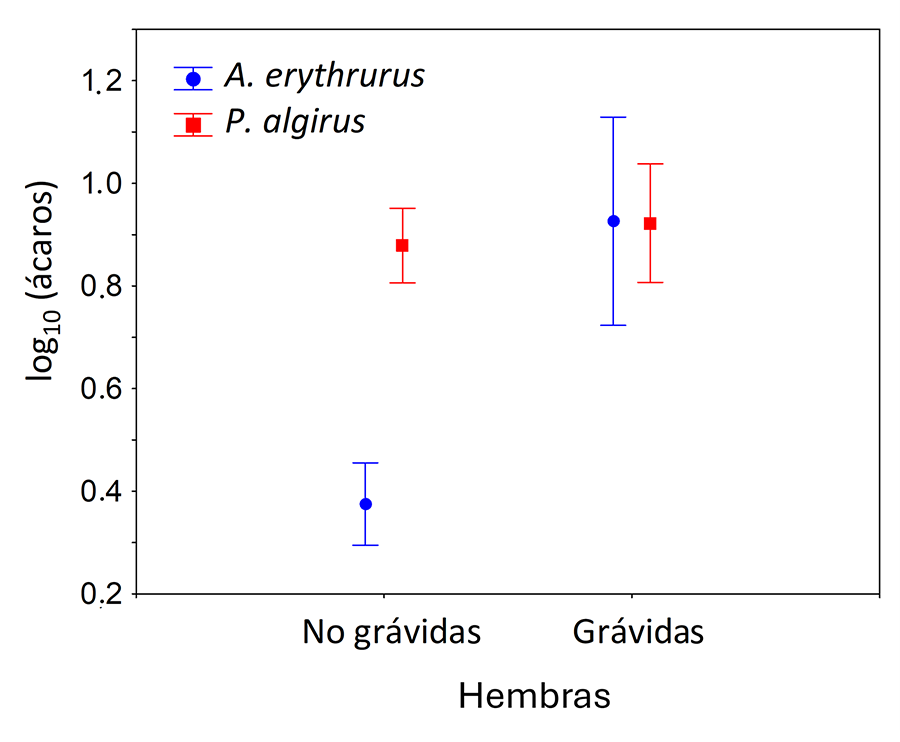

El estado de gravidez influyó de manera significativamente

diferente en la intensidad de parasitación por ácaros en función de la especie

(Tabla 2). En este sentido, las hembras no

grávidas de A. erythrurus tuvieron significativamente menos ácaros (3.94

± 1.24) que las hembras grávidas de esta especie (9.50 ± 4.25 ácaros) y que

cualquier hembra de P. algirus (no grávidas = 11.85 ± 1.72; grávidas =

14.48 ± 3.40) (Fig. 4).

Tabla 2. Modelo

lineal general analizando el número de ácaros (transformado mediante log10)

en las hembras (n = 117) de A. erythrurus y P. algirus. SC = suma

de cuadrados; gl = grados de libertad. Mes corresponde al periodo de abril a

septiembre de 2022. Estado de gravidez = con huevos en el vientre detectados

mediante palpado. Los efectos significativos (α = 0.05) están marcados en

negrita.

Table 2. General linear

model analyzing the number of mites (log10 transformed) on females

(n = 117) of A. erythrurus and P. algirus. SC =

sum of squares; df = degrees of freedom. Month corresponds to the period from

April to September 2022. Gravidity = with eggs on the belly detected by

palpation. Significant effects (α = 0.05) are marked in bold.

Figura 4. Media ± error estándar del número de

ácaros presentes sobre las hembras de A. erythrurus y P. algirus

atendiendo a su estado de gravidez resultado del modelo presentado en la Tabla 2.

Figure 4.

Mean ± standard error of the number of mites found on the females of A.

erythrurus and P. algirus according to their gravidity status (model

presented in Table 2).

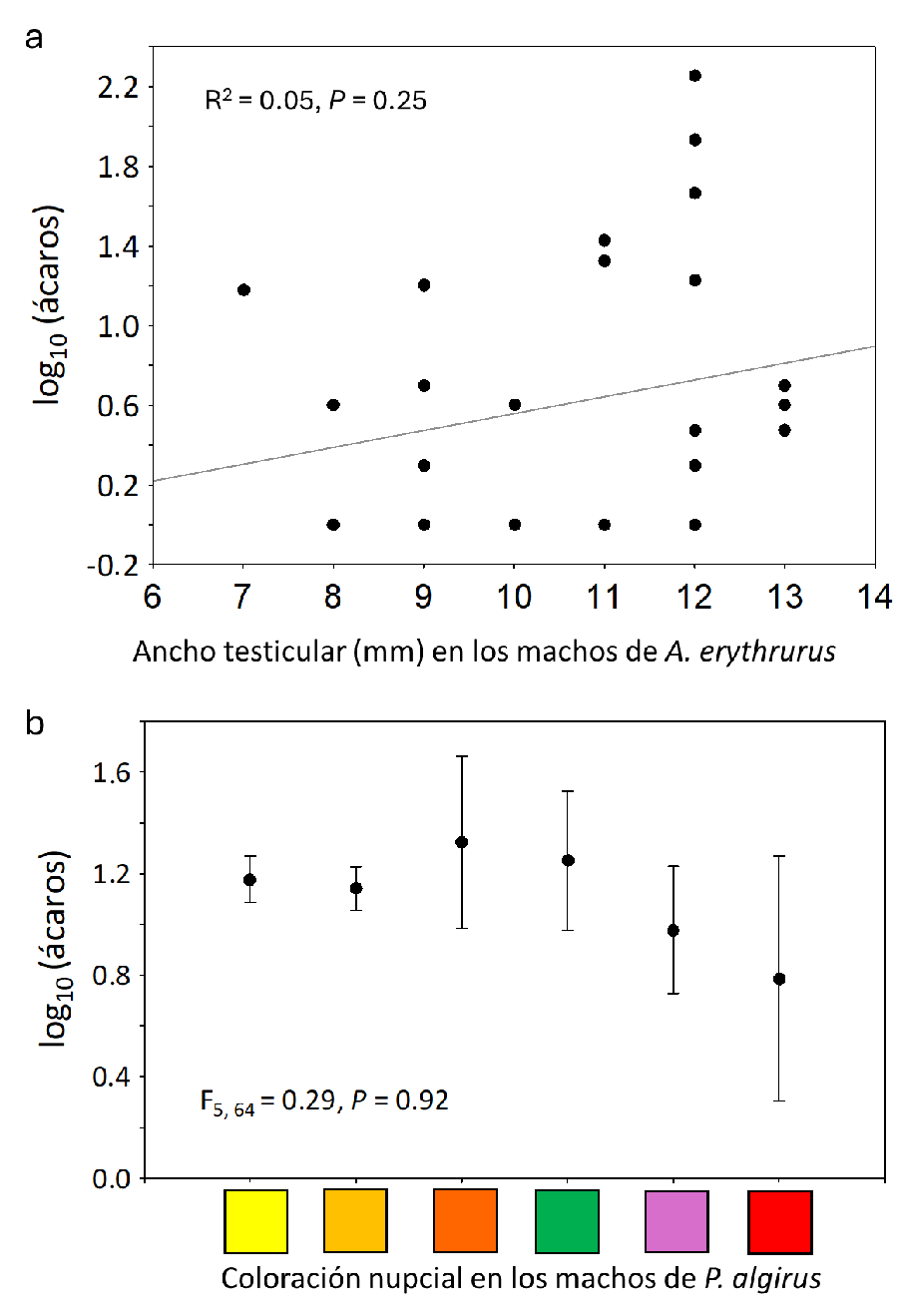

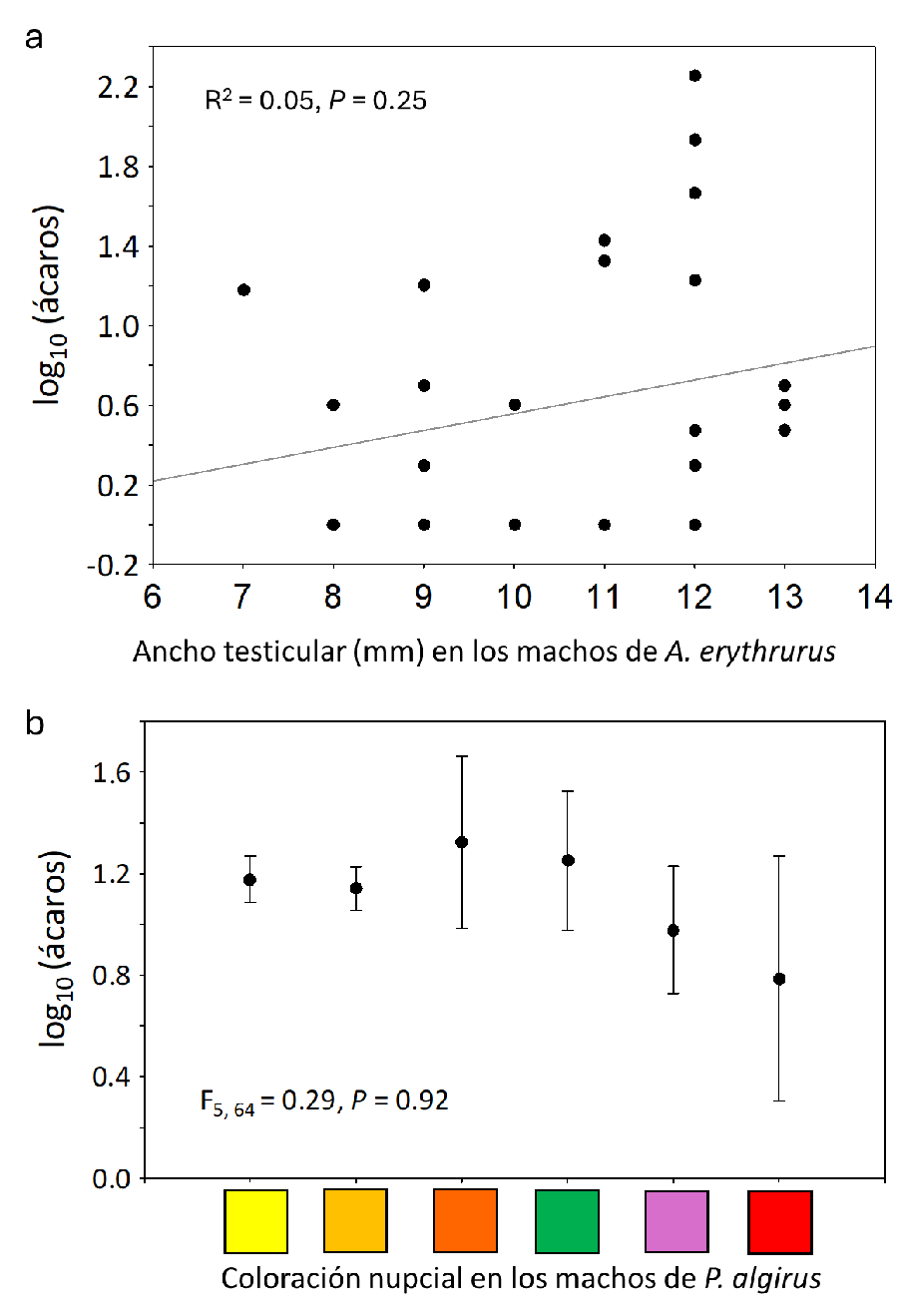

De nuevo, la variación en los

machos de la intensidad de infestación por ácaros fue explicada

significativamente por el factor mes, pero sólo en el caso de P. algirus

(Tabla 3). Ni el ancho del paquete testicular en

el caso de A. erythrurus, ni la extensión de la coloración nupcial en el

caso de P. algirus, explicaron la variación en el número de ácaros que

tenían los machos de lagartija (Tabla 3). Las

tendencias gráficas, no significativas, entre la intensidad de infestación y

las variables utilizadas para cuantificar el esfuerzo reproductor de los machos

se pueden ver en material suplementario (Fig. S1a

y Fig. S1b).

Tabla 3. Dos modelos

lineales generales que analizan el número de ácaros (transformado mediante log10)

de forma independiente para los machos de A. erythrurus (n = 28) y P.

algirus (n = 75). SC = suma de cuadrados; gl = grados de libertad. Mes

corresponde al periodo de abril a septiembre de 2022. Los efectos

significativos (α = 0.05) están marcados en negrita.

Table 3. Two general linear models analyzing mite

numbers (log10 transformed) independently for males of A.

erythrurus (n = 28) and P. algirus (n = 75). SC =

sum of squares; df = degrees of freedom. Month corresponds to the period from

April to September 2022. Significant effects (α = 0.05) are marked in bold.

Discusión

Los resultados de inversión en reproducción fueron

comparables en el caso de las hembras porque en ambas especies utilizamos el

estado de gravidez como aproximación. Los patrones fenológicos en el estado de

gravidez mostraron que la estrategia de reproducción difiere entre ambas

especies pese a que todas las lagartijas fueron capturadas en la misma área de

estudio. Así, P. algirus tiene dos eventos de reproducción en esta

localidad, como ya habían indicado Iraeta et al. (2007),

mientras que sólo se observó un evento de reproducción en A. erythrurus.

Esta diferencia la podemos interpretar como un efecto de la calidad del hábitat

con respecto a las necesidades de cada especie. Es decir, podemos esperar que

las lagartijas produzcan más de una puesta en aquellos hábitats más favorables

(Warner et al. 2007), como de hecho es más frecuente

que ocurra en poblaciones de P. algirus que no estén en el límite de su

distribución (Salvador 2015). Por tanto, esto sugiere

que el Monte de El Pardo es en la actualidad un hábitat que ofrece mejor

calidad ambiental para P. algirus y es subóptimo para A. erythrurus.

No obstante, también se han descrito efectos climáticos anuales sobre la

probabilidad de que tengan lugar segundas puestas en otras poblaciones de A.

erythrurus del centro peninsular, al menos en cierta proporción de las

hembras (Castilla et al. 1992). En este sentido, A.

erythrurus es una especie más termófila que P. algirus (Carretero y Llorente 1995) y se entiende que

un año climáticamente propicio para la primera especie podría ser aquel donde

la temperatura aumentara durante los primeros meses tras el descanso invernal.

Precisamente el año 2022 presentó eventos de olas de calor en abril y mayo, y

pese al ambiente térmico presuntamente más propicio para la especie más

termófila, ésta mostró un solo evento de reproducción. Nuestra interpretación

de que el Monte de El Pardo ofrece mejores condiciones ambientales para P.

algirus también está apoyada por la diferencia de abundancia frente a A.

erythrurus, habiendo sido la primera especie capturada 2.18 veces más

frecuentemente, pese a que se realizó un esfuerzo similar en la búsqueda de

ambas. Este hecho está posiblemente explicado por la diferente disponibilidad

de microhábitats elegidos por cada especie (observación personal). A.

erythrurus además de ser una especie más termófila, también selecciona

medios abiertos con suelos arenosos sueltos (Carretero

y Llorente 1995; Belliure 2015; Drechsler et al. 2021), mientras que P. algirus,

aunque de hábitos considerados generalistas, tiene una mayor preferencia por

sotobosques con hojarasca (Carrascal et al. 1989),

microhábitat este último que representa aproximadamente el 80% en el área de

estudio.

Es llamativo que en agosto no se encontrase ninguna hembra

grávida después de que en julio se encontró una proporción de hembras grávidas

similar a las encontradas en mayo, y sin embargo en junio sí se observara

cierta proporción de hembras grávidas. Esto plantea tres escenarios

alternativos: (i) o bien las hembras de P. algirus son muy eficientes

depositando los huevos en las segundas puestas y no dio tiempo a encontrar ya

hembras grávidas en agosto que hubieran comenzado con el desarrollo de los

huevos el mes anterior, o bien (ii) debido a las olas de calor sufridas en

2022, siendo las temperaturas más altas de todo el periodo las registradas en

julio (datos no mostrados), se hubieran producido fenómenos de reabsorción

folicular (Blackburn 1998); en un escenario más

pesimista también podría haber ocurrido (iii) que las hembras que estuvieran

realizando una mayor inversión reproductora con una segunda puesta murieran

ante las condiciones climáticas extremadamente adversas de sequía y calor durante

las olas de calor de julio de 2022 (Wang et al. 2016; Dupoué et al. 2020). La naturaleza observacional de

nuestros datos no permite sacar conclusiones.

Las aproximaciones para cuantificar la inversión en

reproducción utilizadas no fueron comparables para el caso de los machos de

ambas especies porque en P. algirus utilizamos la extensión de la

coloración nupcial, mientras que en A. erythrurus utilizamos la

variación en el ancho del paquete testicular. No obstante, los resultados de

las curvas mensuales para cada especie sí sugirieron una variación fenológica

en la inversión en reproducción. En P. algirus la frecuencia de machos

clasificados en los grupos de coloración nupcial más extensa fue mayor en los

meses de abril a junio. Es interesante el hecho de que abril sea el mes

descrito con la mayor actividad gonadal en los machos del centro peninsular (Díaz et al. 1994), lo que sugiere que aunque la

producción y mantenimiento de la coloración nupcial está influida por las

reservas energéticas con las que emerjan del descanso invernal (Megía-Palma et al. 2022b), también hay

probablemente un efecto hormonal que activa la producción de la coloración

nupcial durante el primer mes de actividad de las lagartijas (Salvador et al. 1996). Comparando visualmente las

curvas fenológicas de coloración nupcial y estado de gravidez de P. algirus se

puede interpretar que los machos realizan un mayor esfuerzo en mantener

pigmentos en la piel destinados a producir la coloración nupcial, con la que

atraen a las hembras y señalizan su agresividad y reducen conflictos con otros

machos, durante el periodo en el que las hembras están receptivas (de abril a

junio). Y en los meses siguientes, cuando las hembras están ya formando huevos,

los pigmentos son posiblemente redistribuidos a otras funciones sistémicas que

permiten a las lagartijas no ser tan visibles para los depredadores (Díaz 1993; Smolinský et al. 2022),

a la vez que posiblemente favorecen su estado de salud general y el sobrevivir

otro año debido al presunto papel como antioxidantes de los carotenoides y

pterinas que componen su coloración nupcial (Svensson

y Wong 2011; Megía-Palma et al. 2021).

En el caso de los machos de A. erythrurus, la curva

fenológica del ancho del paquete testicular sugiere que el máximo de actividad

gonadal comenzó más tarde que para P. algirus, concretamente en mayo, y

se prolongó durante junio, probablemente debido a que la temperatura era más

cálida que en abril. Esta especie, como hemos indicado, es más termófila y

estaba más activa a partir de mayo. Es interesante que, pese a que la actividad

de A. erythrurus empieza más tarde, la mayor frecuencia de hembras

grávidas ocurrió simultáneamente en ambas especies. Este ajuste fenológico

podría ser un modo de sincronizar los nacimientos en ambas especies y así

diluir la presión de depredación en general (i.e., estrategia del saciado)

al haber neonatos de las dos especies disponibles al mismo tiempo. También

podría estar relacionado con una reducción en la competencia de los juveniles

de P. algirus sobre los neonatos de A. erythrurus, si los

primeros fueran de mayor tamaño al haber nacido antes (Rasmussen

et al. 2014). El mecanismo por el cual pudiera ocurrir esto abre preguntas

interesantes para futuros estudios. Por ejemplo, sería poco probable que las

hembras de A. erythrurus almacenaran y utilizaran el esperma de los

machos con los que copularon el año anterior para fertilizar los folículos

antes de que comenzara la actividad reproductora de los machos del año en curso

(Rafferty y Reina 2012), y con ello conseguir

depositar huevos a la vez que P. algirus pese a que esta última empieza

antes su actividad reproductora, porque la esperanza de vida de A.

erythrurus es de una única temporada reproductora (Busack y Jaksic 1982; Drechsler y Monrós 2019). Alternativamente, se

ha descrito que las hembras de A. erythrurus tardan tan sólo 20 días

tras la cópula en hacer la puesta (Belliure 2015)

mientras que P. algirus tarda entre 30 y 40 días (Salvador

2015), lo que posibilitaría el solapamiento en el periodo de puestas.

Planteamos la posibilidad de que el desarrollo aparentemente más rápido de los

huevos en A. erythrurus esté facilitado por un metabolismo rápido debido

a que la temperatura corporal en el campo de A. erythrurus en esta

población es, en promedio, 3.43 ºC mayor que la de P. algirus (Blázquez-Castro,

datos sin publicar).

Pese a las diferencias en la fenología del esfuerzo de

reproducción mostrado por los machos de ambas especies, no hubo efecto

significativo de la especie en la fenología de la variación en la intensidad de

infestación por ácaros, siendo para ambas especies de lagartija el número de

ácaros mayor en mayo para los machos que para las hembras. Esto podría estar

relacionado con el hecho de que mayo es, en la población de estudio, un mes de

alta actividad de búsqueda de pareja y competición entre los machos para reproducirse,

con los desplazamientos asociados; una mayor movilidad de las lagartijas se

puede relacionar con una mayor exposición a los ácaros en esta población (Barrientos y Megía-Palma et al. 2021).

También mayo, pese a las olas de calor sufridas durante este mes, fue

relativamente húmedo gracias a algunas lluvias locales esporádicas (datos no

mostrados) que podría contribuir a explicar una mayor presión por ácaros en la

población estudiada (Rivera-Rea et al. 2022).

Las variables utilizadas como aproximación a la inversión en

reproducción de las lagartijas sólo explicaron la variación observada en las

intensidades de infestación por ácaros en el caso de las hembras, ya que las

hembras no grávidas de A. erythrurus tenían un menor número de ácaros

que aquellas que estaban formando huevos, siendo este patrón coincidente con

las hembras grávidas de A. erythrurus en un estudio anterior en el este

peninsular (Drechsler et al. 2021). Además, estas

hembras grávidas tuvieron cargas de ácaros similares a las hembras de P.

algirus. Como se ha explicado anteriormente, existen varios estudios que

muestran que los ectoparásitos, y en particular los ácaros, pueden aumentar en

las lagartijas en función de la mayor humedad de los microhábitats ocupados por

éstas (BeVier et al. 2022), porque los ácaros son más

abundantes en sustratos cálidos y húmedos (Wu et al. 2019).

Además, los ácaros aumentan en la población de estudio en aquellas lagartijas

que se desplazan distancias más largas (Barrientos

y Megía-Palma 2021). En relación con esto, el aumento en la actividad de

termorregulación cuando los ambientes térmicos se vuelven más restrictivos

hacia el verano y las lagartijas se mueven más entre microambientes térmicos

que posibiliten el mantenimiento de su temperatura corporal dentro de márgenes

fisiológicos operativos también aumenta la carga de ácaros (Megía-Palma et al. 2022a). En este sentido, los

resultados concordarían con estudios previos que demuestran que las hembras de

lagartija incrementan su preferencia por ocupar microhábitats calientes y

húmedos cuando están grávidas (Li et al. 2018). Estos

microhábitats son propicios para los ácaros (Wu et al. 2019;

BeVier et al. 2022) y la presunta mayor exposición a

ácaros hematófagos en las hembras grávidas de A. erythrurus

representaría un coste añadido a la inversión reproductora ya que estos

artrópodos, además de extraer sangre, son potenciales vectores de patógenos y

parásitos sanguíneos (Megía-Palma et al. 2023b).

Cabe puntualizar que los datos obtenidos en este trabajo no son válidos para

demostrar que las hembras grávidas prefieran microhábitats calientes y húmedos.

Del mismo modo, la mayor prevalencia e intensidad generales de infestación por

ácaros en P. algirus se puede explicar porque esta especie selecciona

microhábitats con hojarasca y, por lo general, más húmedos que los

seleccionados por A. erythrurus, y los ácaros son más abundantes sobre

las lagartijas en este tipo de substratos, como muestra un trabajo que estudió

las cargas de ácaros en lagartijas en un ecotono duna-pinar en el este

peninsular (Drechsler et al. 2021). Además de las

diferencias en las preferencias de microhábitats, el trabajo de Belliure et al. (1996), que comparó el

comportamiento de termorregulación y las estrategias de búsqueda de alimento de

A. erythrurus y P. algirus, mostró que la primera especie

permanece, de forma general, una gran proporción del tiempo asoleándose en

medios abiertos y con poca actividad de desplazamiento, lo cual podría reducir

su exposición a los ectoparásitos. Mientras tanto, además de la ya mencionada

preferencia por sotobosques con hojarasca de P. algirus, ésta dedica

una elevada proporción del tiempo a moverse para buscar presas activamente (Belliure et al. 1996) y al desplazarse puede

incrementar su exposición a los ácaros (Barrientos

y Megía-Palma 2021; Megía-Palma et al. 2022a).

Como explicación complementaria, también es posible que la mayor abundancia de P.

algirus en el área de estudio contribuya a una mayor tasa de transmisión de

ectoparásitos, y por ende una mayor prevalencia.

Nuestro trabajo no apoya conclusiones derivadas de estudios

anteriores en los que se interpretaron efectos directos del esfuerzo de

reproducción (mediado por un incremento de la actividad gonadal, y reflejado en

la producción de puestas en las hembras y un mayor desarrollo de la coloración

nupcial en los machos) aumentando la susceptibilidad a los ectoparásitos en

lagartijas. Es más, en el caso de los machos de P. algirus la tendencia

gráfica (no significativa) es negativa cuando se comparó el número de ácaros

con la extensión de la coloración nupcial (Fig. S1b).

Esta tendencia no significativa, sin embargo, está más en consonancia con

aquellos estudios que sugieren una relación positiva entre la distancia

recorrida por las lagartijas y el uso compartido de microambientes propicios

para los ácaros, con la consiguiente sobreexposición a estos parásitos en ambos

casos (Olsson et al. 2000; Wu et

al. 2019; Wieczorek et al. 2020; Barrientos y Megía-Palma 2021; Megía-Palma et al. 2022a; BeVier

et al. 2022). De hecho, en un trabajo previo con machos de esta población, Megía-Palma et al. (2022b) encontraron que los

machos con menor extensión de coloración nupcial recorrieron distancias

lineales más largas que los machos con mayor superficie coloreada. Por lo

tanto, la mayor movilidad de los machos adultos de P. algirus, jóvenes o

de peor calidad (Martín y Forsman 1999), y

que expresan de forma incompleta su coloración nupcial, podría favorecer la

frecuencia con la que se encuentran con ácaros (Barrientos y Megía-Palma 2021), por

ejemplo, al desplazarse entre territorios de los machos de mejor calidad (Salvador et al. 1995). Por lo tanto, todos nuestros

resultados sugieren una relación positiva entre el incremento en la actividad

motora durante los primeros meses de actividad tras la hibernación y la

exposición a ácaros hematófagos en P. algirus, posiblemente asociada con

el incremento del número de movimientos entre microhábitats térmicos en los que

las lagartijas termorregulan, y no necesariamente relacionado con la

reproducción (Megía-Palma et al. 2022a). El

posterior descenso observado del número de ácaros en agosto en P. algirus

podría deberse a que el ambiente es demasiado seco para los ácaros en ese mes

al tiempo que las lagartijas en esta localidad se desplazan poca distancia al

permanecer dentro de los arbustos a la sombra (Díaz et al.

2022). No obstante, en general, los trabajos previos sí apoyan que la

testosterona puede incrementar el número de ectoparásitos en las lagartijas (Olsson et al. 2000; Klukowski

y Nelson 2001; Roberts et al. 2004; Cox y John-Alder 2007), aunque algunos trabajos

muestran efectos contradictorios en relación con los ácaros (Pollock et al. 2012; Argaez et

al. 2021). Por ejemplo, aquellas lagartijas que durante su fase embrionaria

estuvieron expuestas a mayores concentraciones de testosterona no mostraron

posteriormente ni recuentos leucocitarios menores ni un mayor número de ácaros

(Uller y Olsson 2003). Sin embargo, son sólidos

los resultados que muestran que la testosterona sí puede incrementar la

actividad motora en lagartijas (Marler y Moore 1989;

Olsson et al. 2000; Klukowski

et al. 2004). Esto puede aumentar la exposición a los ectoparásitos,

resultando difícil separar los efectos inmunosupresores de esta hormona de

aquellos sobre la actividad motora (Veiga et al. 1998;

Olsson et al. 2000). De nuevo en este sentido, el

experimento de traslocación recíproca con captura-recaptura realizado por Barrientos y Megía-Palma (2021) en la

población de estudio demostró un efecto directo de la distancia recorrida sobre

el aumento del número de ácaros en machos de P. algirus que fue

independiente de los posibles efectos confundidores de la testosterona y dando

apoyo a nuestras interpretaciones en el presente estudio.

Contribución de los autores

Rodrigo Megía-Palma: conceptualización, metodología, revisión

de los datos, análisis estadísticos, escritura – primer borrador. Claudia

Mediavilla: escritura – revisión y edición, generación y revisión de los datos.

Senda Reguera: generación de datos. Rafael Barrientos: generación de datos, escritura

– revisión y edición.

Disponibilidad de datos

los datos están accesibles en el repositorio de datos de

Mendeley con el DOI https://doi.org/10.17632/bc6zphghvz.1

Financiación, permisos requeridos, potenciales

conflictos de interés y agradecimientos

RB tenía en el momento de la

realización del estudio una beca postdoctoral de la Comunidad de Madrid

(2018T1/AMB10374 and 2022-5a/AMB-24242).

La Comunidad de Madrid y la Consejería de Medio Ambiente,

Vivienda y Agricultura autorizaron la captura de lagartijas (código de licencia

10/184672.9/22). Patrimonio Nacional nos autorizó para trabajar en el Monte de

El Pardo.

Los autores declaran que no tienen conflictos de interés en

relación con este estudio.

Agradecemos a José Antonio de los Ríos Solera (Universitat

de Barcelona) que amablemente nos cedió la fotografía ventral del macho de Acanthodactylus

mostrada en la Figura 2d. Los comentarios de dos

revisores han contribuido a la mejor puesta en valor de nuestros datos.

Referencias

Argaez, V., Pruett, J.A., Seddon,

R.J., Solano-Zavaleta, I., Hews, D.K., Zúñiga-Vega, J.J. 2021. Steroid hormones, ectoparasites, and color: Sex, species, and

seasonal differences in Sceloporus lizards. General and

Comparative Endocrinology 304, 113717. https://doi.org/10.1016/j.ygcen.2021.113717

Barrientos, R.,

Megía-Palma, R. 2021. Associated costs of mitigation-driven

translocation in small lizards. Amphibia-Reptilia 42, 275-282. https://doi.org/10.1163/15685381-bja10040

Beilharz, R.G., Luxford, B.G., Wilkinson, J.L. 1993. Quantitative

genetics and evolution: is our understanding of genetics sufficient to explain

evolution? Journal of Animal Breeding and Genetics 110(1-6),

161-170. https://doi.org/10.1111/j.1439-0388.1993.tb00728.x

Belliure, J. 2015. Lagartija

colirroja – Acanthodactylus erythrurus. En: Enciclopedia Virtual de los

Vertebrados Españoles. Salvador, A., Marco, A. (Eds.). Museo Nacional de

Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/

Belliure, J., Carrascal, L.M., Diaz, J.A. 1996. Covariation

of thermal biology and foraging mode in two Mediterranean lacertid

lizards. Ecology 77(4), 1163-1173. https://doi.org/10.2307/2265585

BeVier, G.T., Ayton, C., Brock, K.M. 2022. It ain’t easy being orange:

lizard colour morphs occupying highly vegetated microhabitats suffer greater

ectoparasitism. Amphibia-Reptilia 43, 287-297. https://doi.org/10.1163/15685381-bja10097

Blackburn, D.G. 1998. Resorption of oviductal eggs and embryos in squamate

reptiles. Herpetological Journal 8, 65-71.

Busack, S.D.,

Jaksic, F.M. 1982. Autoecological observations

of Acanthodactylus erythrurus (Sauria: Lacertidae) in

Southern Spain. Amphibia-Reptilia 3, 237-256. https://doi.org/10.1163/156853882X00464

Carranza, S., Harris, D.J.,

Arnold, E.N., Batista, V., González-de La Vega, J.P. 2006. Phylogeography

of the lacertid lizard, Psammodromus algirus, in Iberia and across the

Strait of Gibraltar. Journal of Biogeography 33(7), 1279-1288.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2006.01491.x

Carrascal, L.M., Diaz, J.A., Cano, C. 1989. Habitat selection in Iberian Psammodromus

species along a Mediterranean successional gradient. Amphibia-Reptilia 10,

231-242. https://doi.org/10.1163/156853889X00403

Carretero, M.A., Llorente,

G.A. 1995. Thermal and temporal patterns of two Mediterranean

Lacertidae. Scientia Herpetologica 1995, 213-223.

Castilla, A.M., Barbadillo, L.J., Bauwens, D. 1992. Annual variation in

reproductive traits in the lizard Acanthodactylus erythrurus. Canadian

Journal of Zoology 70(2), 395-402. https://doi.org/10.1139/z92-059

Cox, R.M.,

John-Alder, H.B. 2007. Increased mite parasitism as

a cost of testosterone in male striped plateau lizards Sceloporus virgatus. Functional

Ecology 21(2), 327-334. https://doi.org/10.1111/j.1365-2435.2007.01251.x

De los Ríos-Solera, J.A., Megía-Palma, R.,

Tarriza, A., Blázquez-Castro, S., Barrientos, R., Barja, I. 2024. Three yellow patches differently correlate with escape behaviour,

morphological traits, leukocytes, parasites, and hormones in a lizard

species. Behavioral Ecology and Sociobiology 78(9), 1-12. https://doi.org/10.1007/s00265-024-03515-x

Díaz, J.A. 1993. Breeding coloration, mating opportunities, activity,

and survival in the lacertid lizard Psammodromus algirus. Canadian

Journal of Zoology 71(6), 1104-1110. https://doi.org/10.1139/z93-150

Díaz, J.A., Alonso-Gómez, A.L., Delgado, M.J. 1994. Seasonal variation of gonadal development, sexual steroids, and

lipid reserves in a population of the lizard Psammodromus algirus. Journal

of Herpetology 28(2), 199-205. https://doi.org/10.2307/1564621

Díaz, J.A., Izquierdo‐Santiago, R., Llanos‐Garrido, A. 2022. Lizard thermoregulation revisited after two decades of global

warming. Functional Ecology 36(12), 3022-3035. https://doi.org/10.1111/1365-2435.14192

Drechsler,

R.M., Monrós, J.S. 2019. Body growth and its

implications in population dynamics of Acanthodactylus erythrurus (Schinz,

1834) in the Eastern Iberian Peninsula. Amphibia-Reptilia 40,

305-312. https://doi.org/10.1163/15685381-20181087

Drechsler, R.M., Belliure, J.,

Megía-Palma, R. 2021. Phenological and intrinsic predictors of

mite and haemacoccidian infection dynamics in a Mediterranean community of

lizards. Parasitology 148(11), 1328-1338. https://doi.org/10.1017/S0031182021000858

Dupoué, A., Blaimont, P., Rozen‐Rechels, D., Richard, M.,

Meylan, S., Clobert, J., Miles, D.B., et al. 2020. Water availability and

temperature induce changes in oxidative status during pregnancy in a viviparous

lizard. Functional Ecology 34(2), 475-485. https://doi.org/10.1111/1365-2435.13481

French, S.S., Johnston, G.I.H., Moore, M.C. 2007. Immune activity

suppresses reproduction in food‐limited female tree lizards Urosaurus ornatus. Functional

Ecology 21(6), 1115-1122. https://doi.org/10.1111/j.1365-2435.2007.01311.x

Gandon, S.,

Michalakis, Y. 2002. Local adaptation, evolutionary

potential and host–parasite coevolution: interactions between migration,

mutation, population size and generation time. Journal of Evolutionary

Biology 15(3), 451-462. https://doi.org/10.1046/j.1420-9101.2002.00402.x

Horn, C.J., Luong, L.T. 2021. Trade-offs between reproduction and behavioural

resistance against ectoparasite infection. Physiology & Behavior 239,

113524. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2021.113524

Iraeta, P., Díaz, J.A., Bauwens, D. 2007. Nest-site selection by Psammodromus

algirus in a laboratory thermal gradient. Journal of Herpetology 41,

360-364. https://doi.org/10.1670/0022-1511(2007)41[360:NSBPAI]2.0.CO;2

Klukowski, M. 2004. Seasonal changes in abundance of host-seeking chiggers

(Acari: Trombiculidae) and infestations on fence lizards, Sceloporus

undulatus. Journal of Herpetology 38(1), 141-144. https://doi.org/10.1670/127-03N

Klukowski, M., Nelson, C.E. 2001. Ectoparasite loads in free-ranging

northern fence lizards, Sceloporus undulatus hyacinthinus: effects of

testosterone and sex. Behavioral Ecology and Sociobiology 49,

289-295. https://doi.org/10.1007/s002650000298

Klukowski, M., Ackerson, B., Nelson, C.E. 2004. Testosterone and daily

activity period in laboratory-housed mountain spiny lizards, Sceloporus

jarrovi. Journal of Herpetology 38(1), 120-124. https://doi.org/10.1670/27-03NA

Knutie, S.A., Wilkinson, C.L., Kohl, K.D., Rohr, J.R. 2017. Early-life disruption of amphibian microbiota decreases later-life

resistance to parasites. Nature Communications 8, 86. https://doi.org/10.1038/s41467-017-00119-0

Lafferty,

K.D., Kuris, A.M. 1999. How environmental stress

affects the impacts of parasites. Limnology and Oceanography 44(3),

925-931. https://doi.org/10.4319/lo.1999.44.3_part_2.0925

Li, S.R., Hao, X., Wang, Y., Sun, B.J., Bi, J.H., Zhang, Y.P., Janzen,

F.J., et al. 2018. Female lizards choose warm, moist nests that improve

embryonic survivorship and offspring fitness. Functional Ecology 32(2),

416-423. https://doi.org/10.1111/1365-2435.12995

Marler, C.A.,

Moore, M.C. 1989. Time and energy costs of

aggression in testosterone-implanted free-living male mountain spiny lizards (Sceloporus

jarrovi). Physiological Zoology 62(6), 1334-1350. https://doi.org/10.1086/physzool.62.6.30156216

Martín, J., Forsman, A. 1999. Social costs and

development of nuptial coloration in male Psammodromus algirus lizards:

an experiment. Behavioral

Ecology 10(4),

396-400. https://doi.org/10.1093/beheco/10.4.396

Megía-Palma, R., Martínez, J.,

Cuervo, J.J., Belliure, J., Jiménez-Robles, O., Gomes, V., Cabido, C., et al.

2018. Molecular evidence for host–parasite co-speciation

between lizards and Schellackia parasites. International

Journal for Parasitology 48(9-10), 709-718. https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2018.03.003

Megía-Palma, R., Arregui, L.,

Pozo, I., Žagar, A., Serén, N., Carretero, M.A., Merino, S. 2020. Geographic patterns of stress in insular lizards reveal

anthropogenic and climatic signatures. Science of the Total Environment 749,

141655. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141655

Megía-Palma, R., Barrientos,

R., Gallardo, M., Martínez, J., Merino, S. 2021. Brighter is

darker: the Hamilton–Zuk hypothesis revisited in lizards. Biological Journal

of the Linnean Society 134(2), 461-473. https://doi.org/10.1093/biolinnean/blab081

Megía-Palma, R., Barja, I.,

Barrientos, R. 2022a. Fecal glucocorticoid metabolites and

ectoparasites as biomarkers of heat stress close to roads in a Mediterranean

lizard. Science of the Total Environment 802, 149919. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149919

Megía-Palma, R., Merino, S.,

Barrientos, R. 2022b. Longitudinal

effects of habitat quality, body condition, and parasites on colour patches of

a Mult ornamented lizard. Behavioral Ecology and Sociobiology 76,

73. https://doi.org/10.1007/s00265-022-03182-w

Megía‐Palma, R., Redondo, L., Blázquez‐Castro, S., Barrientos, R.

2023a. Differential recovery ability from infections by two blood parasite

genera in males of a Mediterranean lacertid lizard after an experimental

translocation. Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological and

Integrative Physiology 339(9), 816-824. https://doi.org/10.1002/jez.2732

Megía-Palma, R., Martínez, J.,

Fitze, P.S., Cuervo, J.J., Belliure, J., Jiménez-Robles, O., Cabido, C., et al.

2023b. Genetic diversity, phylogenetic position, and

co-phylogenetic relationships of Karyolysus, a common blood parasite of

lizards in the western Mediterranean. International Journal for

Parasitology 53(4), 185-196. https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2022.12.006

Megía‐Palma, R., Cuervo, J.J., Fitze, P.S., Martínez,

J., Jiménez‐Robles, O.,

De la Riva, I., Reguera, S., et al. 2024. Do sexual

differences in life strategies make male lizards more susceptible to parasite

infection? Journal of Animal Ecology 93(9), 1338-1350. https://doi.org/10.1111/1365-2656.14154

Møller, A.P., Dufva, R., Allander, K. 1993. Parasites

and the evolution of host social behavior. Advances in the Study of

Behavior 22, 60405-2. https://doi.org/10.1016/S0065-3454(08)60405-2

Nordling, D., Andersson, M., Zohari, S., Lars, G. 1998. Reproductive effort

reduces specific immune response and parasite resistance. Proceedings

of the Royal Society of London B: Biological Sciences 265(1403),

1291-1298. https://doi.org/10.1098/rspb.1998.0432

Norris, K., Anwar, M., Read, A.F. 1994. Reproductive effort influences the

prevalence of haematozoan parasites in great tits. Journal of Animal

Ecology 63(3), 601-610. https://doi.org/10.2307/5226

Olsson, M., Wapstra, E., Madsen, T., Silverin, B. 2000. Testosterone,

ticks and travels: a test of the immunocompetence-handicap hypothesis in

free-ranging male sand lizards. Proceedings of the Royal Society of

London B: Biological Sciences 267(1459), 2339-2343. https://doi.org/10.1098/rspb.2000.1289

Perry, G.,

Garland Jr., T. 2002. Lizard home ranges revisited:

effects of sex, body size, diet, habitat, and phylogeny. Ecology 83(7),

1870-1885. https://doi.org/10.1890/0012-9658(2002)083[1870:LHRREO]2.0.CO;2

Pollock,

N.B., John-Alder, H.B. 2020. Sex-and age-specific

effects are superimposed on seasonal variation in mite parasitism in Eastern

Fence Lizards (Sceloporus undulatus). Journal of Herpetology 54(3),

273-281. https://doi.org/10.1670/18-167

Pollock, N.B., Vredevoe, L.K., Taylor, E.N. 2012. The effect of exogenous

testosterone on ectoparasite loads in free‐ranging

western fence lizards. Journal of Experimental Zoology Part A:

Ecological Genetics and Physiology 317(7), 447-454. https://doi.org/10.1002/jez.1737

Rafferty, A.R., Reina, R.D.

2012. Arrested embryonic development: a review of strategies

to delay hatching in egg-laying reptiles. Proceedings of the Royal

Society B: Biological Sciences 279(1737), 2299-2308. https://doi.org/10.1098/rspb.2012.0100

Rasmussen, N.L., van Allen, B.G., Rudolf, V.H. 2014. Linking phenological

shifts to species interactions through size‐mediated

priority effects. Journal of Animal Ecology 83(5),

1206-1215. https://doi.org/10.1111/1365-2656.12203

Rivera-Rea, J.,

González-Morales, J.C., Fajardo, V., Megía-Palma, R., Bastiaans, E., Manjarrez,

J. 2022. Phenological variation in parasite load and

inflammatory response in a lizard with an asynchronous reproductive

cycle. The Science of Nature 109(4), 34. https://doi.org/10.1007/s00114-022-01793-x

Roberts, M.L., Buchanan, K.L., Evans, M.R. 2004. Testing the

immunocompetence handicap hypothesis: a review of the evidence. Animal

Behaviour 68(2), 227-239. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2004.05.001

Roff, D.A. (eds.) 2002. Life history evolution. Sunderland,

Sinauer Associates. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384719-5.00087-3

Saino, N., Ferrari, R.P., Romano, M., Ambrosini, R., Møller, A.P. 2002. Ectoparasites and reproductive trade-offs in the barn swallow (Hirundo

rustica). Oecologia 133(2), 139-145. https://doi.org/10.1007/s00442-002-1015-4

Salvador, A. 2015. Lagartija

colilarga – Psammodromus algirus. En: Enciclopedia Virtual de los

Vertebrados Españoles. Salvador, A., Marco, A. (Eds.). Museo Nacional de

Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/

Salvador, A., Martin, J.,

López, P. 1995. Tail loss reduces home range size and access

to females in male lizards, Psammodromus algirus. Behavioral

Ecology 6(4), 382-387. https://doi.org/10.1093/beheco/6.4.382

Salvador, A., Veiga, J.P.,

Martin, J., López, P., Abelenda, M., Puerta, M. 1996. The cost

of producing a sexual signal: testosterone increases the susceptibility of male

lizards to ectoparasitic infestation. Behavioral Ecology 7(2),

145-150. https://doi.org/10.1093/beheco/7.2.145

Smolinský, R., Hiadlovská, Z., Maršala, Š., Škrabánek, P., Škrobánek, M.,

Martínková, N. 2022. High predation risk decimates survival during the

reproduction season. Ecology and Evolution 12(10), e9407. https://doi.org/10.1002/ece3.9407

Svensson, P.A.,

Wong, B.B.M. 2011. Carotenoid-based signals in

behavioural ecology: a review. Behaviour 148(2), 131-189. https://doi.org/10.1163/000579510X548673

Tamar, K., Carranza, S., Sindaco, R., Moravec, J., Trape, J.F., Meiri, S.

2016. Out of Africa: Phylogeny and biogeography of the

widespread genus Acanthodactylus (Reptilia: Lacertidae). Molecular

Phylogenetics and Evolution 103, 6-18. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2016.07.003

Uller, T.,

Olsson, M. 2003. Prenatal exposure to testosterone

increases ectoparasite susceptibility in the common lizard (Lacerta vivipara). Proceedings

of the Royal Society of London B: Biological Sciences 270(1526),

1867-1870. https://doi.org/10.1098/rspb.2003.2451

Van der Most, P.J., de Jong, B., Parmentier, H.K., Verhulst, S. 2011. Trade‐off

between growth and immune function: a meta‐analysis of

selection experiments. Functional Ecology 25(1), 74-80.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2435.2010.01800.x

Veiga, J.P., Salvador, A., Merino,

S., Puerta, M. 1998. Reproductive effort affects immune

response and parasite infection in a lizard: a phenotypic manipulation using

testosterone. Oikos 82(2), 313-318. https://doi.org/10.2307/3546971

Warner, D.A., Lovern, M.B., Shine, R. 2007. Maternal nutrition affects

reproductive output and sex allocation in a lizard with environmental sex

determination. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 274(1611),

883-890. https://doi.org/10.1098/rspb.2006.0105

Wieczorek, M., Rektor, R., Najbar, B., Morelli, F. 2020. Tick parasitism is

associated with home range area in the sand lizard, Lacerta agilis. Amphibia-Reptilia 41, 479-488. https://doi.org/10.1163/15685381-bja10018

Wang, Y., Zeng, Z.G., Li, S.R., Bi, J.H., Du, W.G. 2016. Low precipitation aggravates the impact of extreme high temperatures

on lizard reproduction. Oecologia 182, 961-971. https://doi.org/10.1007/s00442-016-3727-x

Watson, M.J. 2013. What drives population-level effects of parasites?

Meta-analysis meets life-history. International Journal for Parasitology:

Parasites and Wildlife 2, 190-196. https://doi.org/10.1016/j.ijppaw.2013.05.001

Wu, Q., Richard, M., Rutschmann, A., Miles, D.B., Clobert, J. 2019.

Environmental variation mediates the prevalence and co-occurrence of parasites

in the common lizard. Zootoca vivipara. BMC Ecology 19,

44. https://doi.org/10.1186/s12898-019-0259-3

Material Suplementario / Supplementary material

Figura S1. Relación del número de ácaros con (a)

el ancho testicular en A. erythrurus y con (b) el

grupo de coloración nupcial en los que fueron clasificados los machos de P.

algirus en función de la superficie pigmentada (de menor a mayor superficie

pigmentada de izquierda a derecha, ver también en el texto principal la Figura 2).

Figure S1. Relationship

between the number of mites with (a) testis width in A. erythrurus and with (b) the nuptial coloration group in

which P. algirus males were classified based on the pigmented

surface area (from least to most pigmented surface from left to right; see also

Figure 2 in the main

text).

![]() , Claudia

Mediavilla2

, Claudia

Mediavilla2 ![]() , Senda Reguera3

, Senda Reguera3 ![]() , Rafael

Barrientos2

, Rafael

Barrientos2 ![]()