Todos los análisis estadísticos se

realizaron con el programa R (R Core Team 2023). Para probar el

efecto de las distintas ecotecnologías en el crecimiento, primero se realizó la

prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para diámetro y altura en todas las

ecotecnologías usando la función shapiro.test del paquete stats. Cuando los

datos se distribuyeron normalmente se realizó un ANOVA con la función lm() del

paquete stats, cuando no se cumplió con la normalidad de las variables, se

utilizó la prueba de Kruskal-Wallis con la función kruskal.test() del paquete

stats. Cada ecotecnología se comparó con el control usando la prueba de Dunnett

con la función DunnettTest del paquete DescTools (Signorell et al. 2024).

Resultados

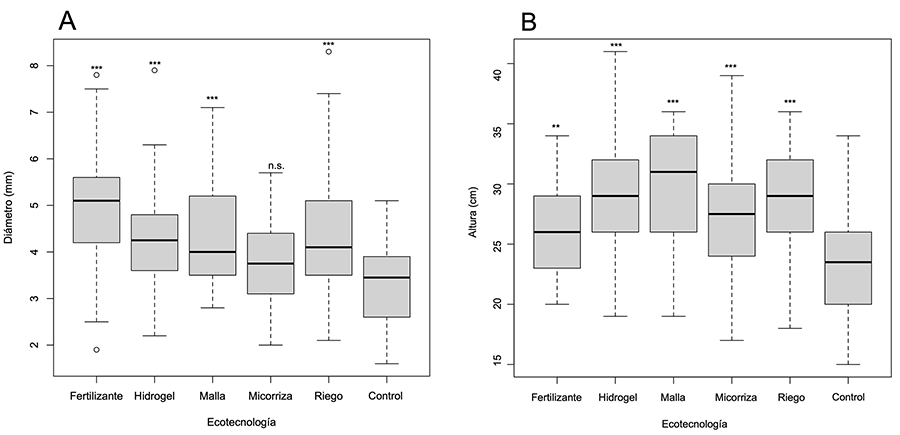

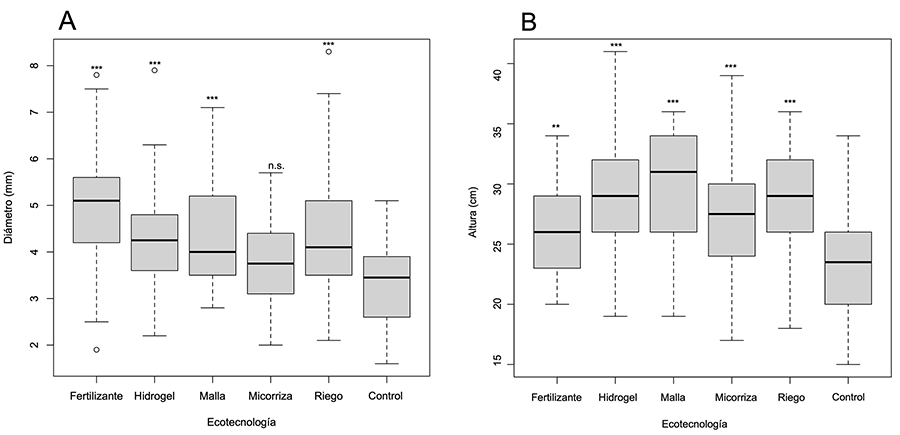

El primer objetivo de este trabajo fue

evaluar el efecto de las ecotecnologías en la supervivencia de las plantas de P.

pseudostrobus. En este sentido, la ecotecnología más efectiva fue la malla

atrapaniebla que, a los 12 meses de plantado, consiguió una supervivencia del

93 %, seguida por el riego de auxilio (64 %), hidrogel (58 %), micorrización (50

%), fertilizante de liberación controlada (47 %) y el control presentó una

supervivencia de 35 %. El uso de ecotecnologías no sólo mejoró la supervivencia

de las plántulas, sino que también afectó su crecimiento en altura (F5,294=

13.73, p < 0.001) y diámetro basal (test de Kruskal-Wallis, H5= 56.902,

p < 0.001). El fertilizante de liberación controlada fue el que consiguió el

mayor diámetro (Fig. 4A), mientras que la malla atrapaniebla fue la que logró el mayor

crecimiento en altura (Fig. 4B). Además, el neblinómetro registró una condensación promedio de

2.4 litros/m2/día de neblina y rocío, con un mínimo de 1.4 litros/m2/día

en periodos de estiaje y 3.5 litros/m2/día en periodos de lluvia. En

todos los tratamientos del área de estudio, la intensidad luminosa se

incrementó de forma progresiva a partir de los 34 klx (9:30 h), alcanzando un valor

máximo de 56 klx (14:00 h.); a partir de ese momento, los niveles empezaron a

bajar hasta alcanzar niveles mínimos. Dentro de la malla atrapaniebla, se

encontró una reducción de la intensidad luminosa del 70% en las horas de mayor

luminosidad (entre las 12:00 y las 14:00 h.). Finalmente, la rentabilidad

relativa del uso de ecotecnologías para realizar reforestaciones en bosques templados

es primordial para su aplicación práctica. Las ecotecnologías más rentables fueron

la malla atrapaniebla e hidrogel (Tabla 2). Por otra parte, aunque

el riego de auxilio demostró ser una ecotecnología efectiva, su elevado costo

la colocó como la menos rentable (Tabla 2).

Figura 4. Crecimiento promedio en diámetro basal (A) y altura (B). Los asteriscos indican el nivel

de significación estadística: n.s. no significativo, * p ≤ 0.05, ** p ≤ 0.01,

***p ≤ 0.001 (se comparó cada ecotecnología contra el control mediante la

prueba de Dunnett).

Figure 4. Average growth in basal diameter (A) and height (B). Asterisks indicate level of statistical significance: n.s. no

significant, * p ≤ 0.05, ** p ≤ 0.01, ***p ≤ 0.001 (each ecotechnology was

compared against the control using the Dunnett test).

Tabla 2. Rentabilidad del uso de

ecotecnologías para la reforestación de Pinus

pseudostrobus en el Parque Nacional Cumbres de

Monterrey, México.

Table 2.

Cost-effectiveness of the use of eco-technologies

for the reforestation of Pinus pseudostrobus in the Cumbres de Monterrey National Park, Mexico.

Discusión

En este estudio evaluamos el uso de

distintas ecotecnologías para mejorar la supervivencia de las reforestaciones

de Pinus pseudostrobus en la Sierra Madre Oriental, al noreste de

México. Encontramos que la malla atrapaniebla resultó ser la más rentable y la

más efectiva, ya que se alcanzó una supervivencia del 93% y un mayor

crecimiento en altura a los 12 meses. Este resultado tiene sentido, ya que el

uso de mallas atrapaniebla condensa el agua de la neblina y del rocío

aumentando la disponibilidad de agua (Berrones et al. 2021), lo que podría

reducir el estrés hídrico, que es una de las principales causas de muerte en

las plántulas (Burney et al. 2015). Adicionalmente, la malla atrapaniebla también reduce la

intensidad luminosa hasta en un 70%, este efecto de sombra aumenta la

supervivencia de las plántulas en áreas con sequías prolongadas y escasez de

agua, ya que reduce la pérdida de agua por transpiración (Ritter

et al. 2009; Giday et al. 2019; Martínez-Herrera et al. 2023). Por otra parte, la malla

atrapaniebla funciona como un cercado de exclusión, reduciendo los daños por

ramoneo y pisoteo de la fauna y el ganado (Alexander et al. 2016; Jiménez Pérez et al. 2018; Pérez et al. 2022; Rojas-Arévalo

et al. 2022). Es importante mencionar que para

aplicar el uso de la malla atrapaniebla se necesita una inversión más cuantiosa

con respecto al resto de ecotecnologías evaluadas, pero su tiempo de vida útil

es mucho mayor, aproximadamente ocho años, por lo que podría mantenerse

instalada en el sitio de la reforestación hasta dos o tres años, que es el

tiempo en el que se considera que una reforestación está establecida (CONAFOR 2020; Simoes Macayo y Renison

2015). Por otra parte,

el uso de hidrogel puede ser la ecotecnología recomendada cuando no se cuente

con los recursos necesarios para utilizar la malla atrapaniebla, ya que mejora

la rentabilidad en un 25% con respecto al control (Tabla 2).

El sistema de producción de las plantas

en vivero está relacionado con las tasas de supervivencia en las

reforestaciones (Sigala Rodríguez et al. 2015). Nosotros

utilizamos plantas de Pinus pseudostrobus producidas en charola de

poliestireno y obtuvimos una supervivencia del 35% sin el uso de

ecotecnologías, un valor mayor al 12% conseguido por (Sigala Rodríguez et al. 2015), para la misma

especie y método de producción. Esto podría también deberse a que la

precipitación durante el periodo de evaluación fue de 811 mm, por lo que se

considera un año húmedo. Asimismo, en zonas más húmedas del país, la

supervivencia de Pinus pseudostrobus producido en charola de

poliestireno puede alcanzar valores de hasta el 65% (Barrera Ramírez et al. 2018). En el área de

estudio, aún en los años húmedos, la lluvia se concentra en pocos meses, lo que

genera estrés hídrico, uno de los principales factores que limitan la

supervivencia en las reforestaciones (Martínez-Muñoz et al. 2019).

La fuerte limitación de la supervivencia

causada por el estrés hídrico quizás sea el motivo por el que las

ecotecnologías que mejoran la humedad en la reforestación sean las que

obtuvieron los mejores resultados. Por ejemplo, el riego de auxilio mejoró la

supervivencia con respecto al control, pero el difícil acceso al área de

estudio hace necesario el uso de animales de carga para el transporte del agua

y de jornales para realizar el riego con mochilas aspersoras, lo que incrementa

los costos y limita su implementación en la práctica. Por el contrario, los fertilizantes

de liberación controlada y las micorrizas arbusculares fueron las

ecotecnologías que consiguieron las tasas de supervivencia más bajas y las

menos rentables, posiblemente porque ambas se ven afectadas significativamente

por condiciones ambientales como estrés hídrico y las altas temperaturas (Rose

et al. 2004; Baum et al. 2015). El hidrogel, en

cambio, permite mantener la humedad en el suelo para que pueda ser asimilada

gradualmente por las plantas, por lo que aumenta la supervivencia en

condiciones de estrés hídrico (Abdallah 2019). Sin embargo, el

uso incorrecto del hidrogel puede provocar una sobredosis y causar efectos

adversos, por lo que deben realizarse investigaciones para determinar dosis de

aplicación de hidrogel adecuadas para diferentes condiciones ambientales y

especies de árboles (Sarvaš et al. 2007). Las mallas

atrapaniebla obtuvieron los mejores resultados, porque funcionan como un

sistema de microcaptación de agua, condensando la neblina y rocío que se

generan durante el día o la noche (Regalado y Ritter 2017). Por otra parte,

encontramos que todas las ecotecnologías evaluadas mejoraron el crecimiento en

diámetro y altura con respecto al control, con excepción del diámetro en el uso

de micorrizas. Asimismo, el uso de hidrogel, mallas atrapaniebla y riego de auxilio,

produjeron las plantas con mayor altura, lo que puede explicarse por el mejor

mantenimiento de la humedad en el suelo. Adicionalmente, la malla atrapaniebla

podría provocar el síndrome de evitación de la sombra, según el cual el

crecimiento en altura se potencia en el entorno sombreado (Giday et al. 2019).

En conclusión, este estudio muestra que

el uso de ecotecnologías en los programas de reforestación aumenta la supervivencia

y crecimiento de las plántulas a los 12 meses en comparación con los métodos

tradicionales. Asimismo, en áreas de difícil acceso y con condiciones

climáticas adversas, el uso de mallas atrapaniebla y la aplicación de hidrogel representan

una herramienta viable para las actividades de reforestación.

Contribución de los autores

Rufino Sandoval-García: Análisis formal, Investigación, Metodología, Redacción-borrador

original. Javier Jiménez-Pérez: Conceptualización, Redacción-revisión

y edición. Eduardo Alanís-Rodríguez: Conceptualización,

Metodología, Redacción-revisión y edición. Arturo

Mora-Olivo: Conceptualización, Metodología, Redacción-revisión y

edición. Carlos Antonio Ríos-Saldaña: Análisis formal, Metodología, Redacción-revisión y

edición, Visualización.

Disponibilidad de datos y código

El conjunto de datos de este

artículo está disponible en Mendeley Data, en: https://doi.org/10.17632/9fr34vwm74.2

Financiación, permisos requeridos, potenciales

conflictos de interés y agradecimientos

Los autores/as declaran no tener ningún

conflicto de intereses.

Agradecemos al personal del Parque

Nacional Cumbres de Monterrey por las facilidades otorgadas, a los pobladores

del ejido Laguna de Sánchez por el apoyo en las actividades desarrolladas y al

Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías por la beca otorgada al

primer autor para sus estudios de doctorado.

Referencias

Abdallah, A.M. 2019. The effect of hydrogel particle size on water retention

properties and availability under water stress. International Soil and Water

Conservation Research 7: 275-285. https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2019.05.001

Alanís-Flores, G.,

Velazco-Macías, C. 2013. Tipos de Vegetación. En Cantú-Ayala, C.,

Rovalo-Merino, M., Marmolejo-Moncivais, J., Ortiz-Hernández, S., Seriñá Garza,

F. (eds.), Historia Natural del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, México,

pp. 117-126. UANL-CONANP, Linares, México.

Alanís-Rodríguez, E.,

Jiménez-Pérez, J., Pando-Moreno, M., Aguirre-Calderón, O.A., Treviño-Garza,

E.J., García-Galindo, P.C. 2010. Effect of post-fire

ecological restoration on the arboreal diversity of the Chipinque Ecological

Park, Mexico. Madera y Bosques 16: 39-54. https://doi.org/10.21829/myb.2010.1641159

Alexander, H.D., Moczygemba, J., Dick, K. 2016. Growth and survival of thornscrub forest

seedlings in response to restoration strategies aimed at alleviating abiotic

and biotic stressors. Journal of Arid

Environments 124: 180-188. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2015.06.014

Barrera Ramírez, R., López

Aguillón, R., Muñoz Flores, H.J. 2018. Supervivencia y crecimiento de Pinus

pseudostrobus Lindl., y Pinus montezumae Lamb. en diferentes fechas

de plantación. Revista Mexicana de Ciencias Forestales 9: 323-341. https://doi.org/10.29298/rmcf.v9i50.245

Baum, C., El-Tohamy, W., Gruda, N.

2015. Increasing the productivity and product quality of

vegetable crops using arbuscular mycorrhizal fungi: A review. Scientia

Horticulturae 187: 131-141. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.03.002

Berrones, G., Crespo, P., Wilcox, B.P., Tobón, C., Célleri, R. 2021.

Assessment of fog gauges and their effectiveness in quantifying fog in the

Andean páramo. Ecohydrology 14(6): e2300. https://doi.org/10.1002/eco.2300

Burney, O., Aldrete, A., Reyes, R.A., Ruíz, J.A.P., Velazquez, J.R.S.,

Mexal, J.G. 2015. México—Addressing challenges to reforestation. Journal of

Forestry 113: 404-413. https://doi.org/10.5849/jof.14-007

Carabassa, V., Alba-Patiño, D.,

García, S., Campo, J., Lovenstein, H., Van Leijen, G., Castro, A.J., et al.

2022. Water-saving techniques for restoring desertified lands:

Some lessons from the field. Land Degradation and Development 33:

133-144. https://doi.org/10.1002/ldr.4134

CONABIO. 2021. Bosques templados. Comisión Nacional para el

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Ciudad de México, México. Disponible

en: https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/bosquetemplado

CONAFOR. 2020. Estimación de la

tasa de deforestación bruta en México para el periodo 2001-2018 mediante el

método de muestreo. Documento Técnico. Comisión Nacional Forestal, Zapopan,

México.

Cruz-Adame, J. 2021. Activos fijos. Saberes 5.0 1: 103-110. https://doi.org/10.51859/amplla.ecv740.1121-8

Farjon, A., Pérez de la Rosa, J.,

Styles, B.T. 1997. Guía de campo de los pinos de México y América Central.

The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew,

Londres, Inglaterra.

Gabric, A.J. 2023. The Climate Change Crisis: A Review of Its Causes and

Possible Responses. Atmosphere 14: 1081. https://doi.org/10.3390/atmos14071081

Galicia, L., Chávez-Vergara, B.M.,

Kolb, M., Jasso-Flores, R.I., Rodríguez-Bustos, L.A., Solís, L.E., de la Cruz,

V.G., et al. 2018. Perspectives of the socioecological

approach in the preservation, utilization and the payment of environmental

services of the temperate forests of Mexico. Madera y Bosques

24(2): e2421443. https://doi.org/10.21829/myb.2018.2421443

Gallardo-Salazar, J.L.,

Sáenz-Romero, C., Lindig-Cisneros, R.A., Blanco-García, A., Osuna-Vallejo, V.

2023. Evaluation of Forestry Component Survival in Plots of

the Program “Sembrando Vida” (Sowing Life) Using Drones. Forests

14: 2117. https://doi.org/10.3390/f14112117

Gibson, E.L., de Oliveira

Gonçalves, E., Dos Santos, A.R., Araújo, E.F., Caldeira, M.V.W. 2019. Controlled-release fertilizer on growth of melanoxylon brauna schott

seedlings. Floresta e Ambiente 26(1): e20180418. https://doi.org/10.1590/2179-8087.041818

Giday, K., Aerts, R., Muys, B., Troyo-Diéguez, E., Azadi, H.

2019. The effect of shade levels on

the survival and growth of planted trees in dry afromontane forest:

Implications for restoration success. Journal of Arid Environments 170:

103992. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2019.103992

Gills, B.,

Morgan, J. 2020. Global Climate Emergency: after

COP24, climate science, urgency, and the threat to humanity. Globalizations

17: 885-902. https://doi.org/10.1080/14747731.2019.1669915

González Tagle, M.A., Schwendenmann, L., Jiménez Pérez, J., Himmelsbach, W. 2007. Reconstrucción

del historial de incendios y estructura forestal en bosques mixtos de

pino-encino en la Sierra Madre Oriental. Madera y bosques 13: 51-63. https://doi.org/10.21829/myb.2007.1321228

Haddaway, N.R., Mcconville, J., Piniewski, M. 2018. How is the term

“ecotechnology” used in the research literature? A systematic review with

thematic synthesis. Integrative Medicine Research 18(3): 247-261. https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2018.06.008

INEGI. 2019. Conjuntos de datos

vectoriales de información topográfica escala 1:250 000. Nuevo León Serie VI.

Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463776895

IPCC. 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis.

Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the

Intergovernmental Panel on Climate Change. Masson-Delmotte, V., Zhai, P.,

Pirani, A., Connors, S. L., Péan, C., Berger, S., Caud, N., et al. (eds.),

Cambridge University Press. Cambridge, Reino Unido y Nueva York, Estados

Unidos. https://doi.org/10.1017/9781009157896

Jiménez

Pérez, J., Yerena Yamallel, J.I.I., Alanís

Rodríguez, E., Aguirre Calderón, O.A., Martínez Barrón, R.A. 2018. Effect of cattle and wildlife exclusion areas on

the survival and growth of Pinus culminicola Andresen & Beaman. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios 5: 157-163. https://doi.org/10.19136/era.a5n13.1043

Kemppinen, K.M.S., Collins,

P.M., Hole, D.G., Wolf, C., Ripple, W.J., Gerber, L.R. 2020. Global

reforestation and biodiversity conservation. Conservation Biology 34:

1221-1228. https://doi.org/10.1111/cobi.13478

Le, H.D., Smith, C., Herbohn, J. 2014. What drives the success of

reforestation projects in tropical developing countries? The case of the

Philippines. Global Environmental Change 24: 334-348. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.09.010

Manzanilla Quiñones,

U., Delgado Valerio, P., Hernández Ramos, J., Molina Sánchez, A., García

Magaña, J.J., Rocha Granados, M. del C. 2019. Similaridad del nicho ecológico

de Pinus montezumae y P. pseudostrobus (Pinaceae) en México:

implicaciones para la selección de áreas productoras de semillas y de

conservación. Acta Botánica Mexicana 126: e1398. https://doi.org/10.21829/abm126.2019.1398

Martínez de Azagra,

A., del Río, J. 2012. Los riegos de apoyo y de socorro en repoblaciones

forestales. Foresta 54: 32-44.

Martínez-Herrera, E., Bravo, V., Grez, I., Vaswani, S., Toro, N., Yáñez,

M.A., Espinoza, S.E., et al. 2023. The

Use of Mulch and Shading Improves the Survival of Sclerophyllous Species

Established in Island Plots in Central Chile. Applied Sciences 13(14): 8333. https://doi.org/10.3390/app13148333

Martínez-Muñoz, M.,

Gómez-Aparicio, L., Pérez-Ramos, I.M. 2019. Técnicas para promover la

regeneración del arbolado en dehesas mediterráneas. Ecosistemas 28: 142-149. https://doi.org/10.7818/ECOS.1798

Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G. 1997. Megadiversity: Earth’s

Biologically Wealthiest Nations. CEMEX, Distrito Federal, México.

Ortega-Roldán, W. 2021. Depreciación: Disminución del valor de un bien. Saberes

5.0 1: 54-60.

Ortiz-Aguas, G.A., Martínez-González, S.A., Lucho-Constantino, C.A.,

Bigurra-Alzati, C.A. 2024. Análisis del sistema de atrapanieblas y rocío por

medio de una malla tejida de plástico PET. Pädi Boletín Científico de

Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI 12: 75-81. https://doi.org/10.29057/icbi.v12iEspecial3.13174

Pérez, D.R., Díaz, M., Duarte Baschini, C., Sabino, G. 2022.

Hidrogel y protección contra mamíferos en plantaciones de restauración

ecológica en tierras secas: una evaluación en Prosopis denudans’ var. denudans.

Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 57: 225-235. https://doi.org/10.31055/1851.2372.v57.n2.34107

Pienkowski, T., Cook, C.,

Verma, M., Carrasco, L.R. 2021. Conservation

cost-effectiveness: a review of the evidence base. Conservation Science and

Practice 3: e357. https://doi.org/10.1111/csp2.357

Piñeiro, J., Maestre, F.T., Bartolomé, L., Valdecantos, A. 2013.

Ecotechnology as a tool for restoring degraded drylands: A meta-analysis of

field experiments. Ecological Engineering 61: 133-144. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2013.09.066

Preece, N.D., van Oosterzee, P., Lawes, M.J. 2023. Reforestation success

can be enhanced by improving tree planting methods. Journal of

Environmental Management 336: 117645. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117645

Prieto Ruíz, J.Á., Duarte

Santos, A., Goche Télles, J.R., González Orozco, M.M., Pulgarín Gámiz, M.Á.

2018. Supervivencia y crecimiento de dos especies forestales, con base en la

morfología inicial al plantarse. Revista Mexicana de Ciencias Forestales

9: 151-168. https://doi.org/10.29298/rmcf.v9i47.182

R Core Team. 2023. R: A Language and Environment for Statistical. [usado

el 8 de noviembre, 2023]. Disponible en: https://www.r-project.org

Regalado,

C.M., Ritter, A. 2017. The performance of three fog

gauges under field conditions and its relationship with meteorological

variables in an exposed site in Tenerife (Canary Islands). Agricultural and

Forest Meteorology 233: 80-91. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2016.11.009

Reyes-Millalón, J., Gerding, V., Thiers-Espinoza, O. 2012. Fertilizantes de

liberacion controlada aplicados al establecimiento de pinus radiata D.

Don en Chile. Revista Chapingo, Serie Ciencias Forestales y del Ambiente

18: 313-328. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2011.08.060

Ríos-Saucedo, J.C.,

Rivera-González, M., Valenzuela-Nuñez, L.M., Trucios-Caciano, R.,

Rosales-Serna, R. 2012. Diagnóstico de las reforestaciones de mezquite y

métodos para incrementar su sobrevivencia en Durango, México. Revista

Chapingo Serie Zonas Áridas XI: 63-67.

Ripple, W.J., Wolf, C., Newsome,

T.M., Gregg, J.W., Lenton, T.M., Palomo, I., Eikelboom, J.A.J., et al. 2021. World scientists’ warning of a climate emergency 2021. BioScience

71: 894-898. https://doi.org/10.1093/biosci/biab079

Ritter, A., Regalado, C.M., Aschan, G. 2009. Fog

reduces transpiration in tree species of the Canarian relict heath-laurel cloud

forest (Garajonay National Park, Spain). Tree Physiology 29: 517-528. https://doi.org/10.1093/treephys/tpn043

Rojas-Arévalo, N., Ovalle, J.F., Oliet, J.A., Piper, F.I., Valenzuela, P.,

Ginocchio, R., Arellano, E.C. 2022. Solid shelter tubes alleviate summer

stresses during outplanting in drought-tolerant species of Mediterranean

forests. New Forests 53: 555-569. https://doi.org/10.1007/s11056-021-09872-z

Rose, R., Haase, D.L., Arellano, E. 2004. Fertilizantes de

entrega controlada: potencial para mejorar la productividad de la

reforestación. Bosque 25(2): 89-100. https://doi.org/10.4067/S0717-92002004000200009

Ruiz-Sánchez, R.,

Arencibia-Jorge, R., Tagüeña, J., Jiménez-Andrade, J. L., Carrillo-Calvet, H.

2024. Exploring research on ecotechnology through artificial

intelligence and bibliometric maps. Environmental Science and Ecotechnology,

21: 100386. https://doi.org/10.1016/j.ese.2023.100386

Sahagún-Sánchez, F.J., Reyes-Hernández,

H. 2018. Impactos por cambio de uso de suelo en las áreas naturales

protegidas de la región central de la Sierra Madre Oriental, México. Ciencia

UAT 12: 6-21. https://doi.org/10.29059/cienciauat.v12i2.831

Sánchez Sánchez, J., Ortega

Oller, R., Hervás Múñoz, M., Padilla Ruiz, F.M., Pugnaire de Idaola, F.I. 2004.

El microrriego, una técnica de restauración de la cubierta vegetal para

ambientes semiáridos. Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias

Forestales 17: 109-112.

Sarvaš, M., Pavlenda, P., Takáčová,

E. 2007. Effect of hydrogel application on survival and growth

of pine seedlings in reclamations. Journal of Forest Science 53(5):

204-209. https://doi.org/10.17221/2178-JFS

Shin, Y.J., Midgley, G.F., Archer, E.R.M., Arneth, A., Barnes, D.K.A.,

Chan, L., Hashimoto, S., et al. 2022. Actions to halt biodiversity loss

generally benefit the climate. Global Change Biology 28: 2846-2874. https://doi.org/10.1111/gcb.16109

Sigala Rodríguez, J.Á.,

González Tagle, M.A., Prieto Ruíz, J.Á. 2015. Supervivencia en plantaciones de Pinus

pseudostrobus Lindl. en función del sistema de producción y

preacondicionamiento en vivero. Revista Mexicana de Ciencias Forestales

6: 20-31. https://doi.org/10.29298/rmcf.v6i30.205

Signorell, A., Aho, K., Alfons, A., Anderegg, N., Aragon, T., Zeileis, A.

2024. DescTools: Tools for Descriptive Statistics. [usado el 8 de

noviembre, 2009]. Disponible en: https://CRAN.R-project.org/package=DescTools

Simoes Macayo, N., Renison, D.

2015. ¿Cuántos años monitorear el éxito de plantaciones con fines de

restauración?: Análisis en relación al micrositio y procedencia de las

semillas. Bosque (Valdivia), 36(2), 315-322. https://www.doi.org/10.4067/S0717-92002015000200016

Stanturf, J.A., Dumroese, R.K., Elliott, S., Ivetic, V., Khokthong,

W., Kleine, M., Lang, M., et al. 2024. Advances in forest restoration management and technology.

En Restoring Forests and Trees for Sustainable Development, pp. 297-334.

Oxford University PressNew York, NY. https://doi.org/10.1093/9780197683958.003.0011

Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S.E., Fetzer, I.,

Bennett, E.M., Biggs, R., et al. 2015. Planetary boundaries: Guiding human

development on a changing planet. Science 347: 6223. https://doi.org/10.1126/science.1259855

Tran, C.T.K., Watts-Williams, S.J., Smernik, R.J., Cavagnaro, T.R. 2020.

Effects of plant roots and arbuscular mycorrhizas on soil phosphorus leaching. Science

of the Total Environment 722: 137847. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137847

Valdés, M., Asbjornsen, H., Gómez-Cárdenas, M., Juárez, M., Vogt,

K.A. 2006. Drought effects on

fine-root and ectomycorrhizal-root biomass in managed Pinus oaxacana

Mirov stands in Oaxaca, Mexico. Mycorrhiza 16: 117-124. https://doi.org/10.1007/s00572-005-0022-9

Valdés Ramírez, M., Ambriz

Parra, E., Camacho Vera, A., Fierros González, A.M. 2010. Inoculación de

plántulas de pinos con diferentes hongos e identificación visual de la

ectomicorriza. Revista Mexicana de Ciencias Forestales 1: 53-64. https://doi.org/10.29298/rmcf.v1i2.637

Villaseñor, J.L. 2016. Checklist of the native vascular plants of Mexico. Revista

Mexicana de Biodiversidad 87: 559-902. https://doi.org/10.1016/j.rmb.2016.06.017

Yaffar, D., Lugli, L.F., Wong, M.Y., Norby, R.J., Addo-Danso,

S.D., Arnaud, M., Cordeiro, A.L., et al. 2024. Tropical root responses to global changes: A synthesis. Global

Change Biology 30: e17420. https://doi.org/10.1111/gcb.17420

![]() , Javier Jiménez-Pérez2

, Javier Jiménez-Pérez2 ![]() ,

Eduardo Alanís-Rodríguez2

,

Eduardo Alanís-Rodríguez2 ![]() , Arturo Mora-Olivo3

, Arturo Mora-Olivo3 ![]() ,

Carlos Antonio Ríos-Saldaña4,5,*

,

Carlos Antonio Ríos-Saldaña4,5,* ![]()